公開日:2025/11/17

ネットワークの品質向上で、学びも校務もよりスムーズに

―群馬県―

群馬県教育委員会

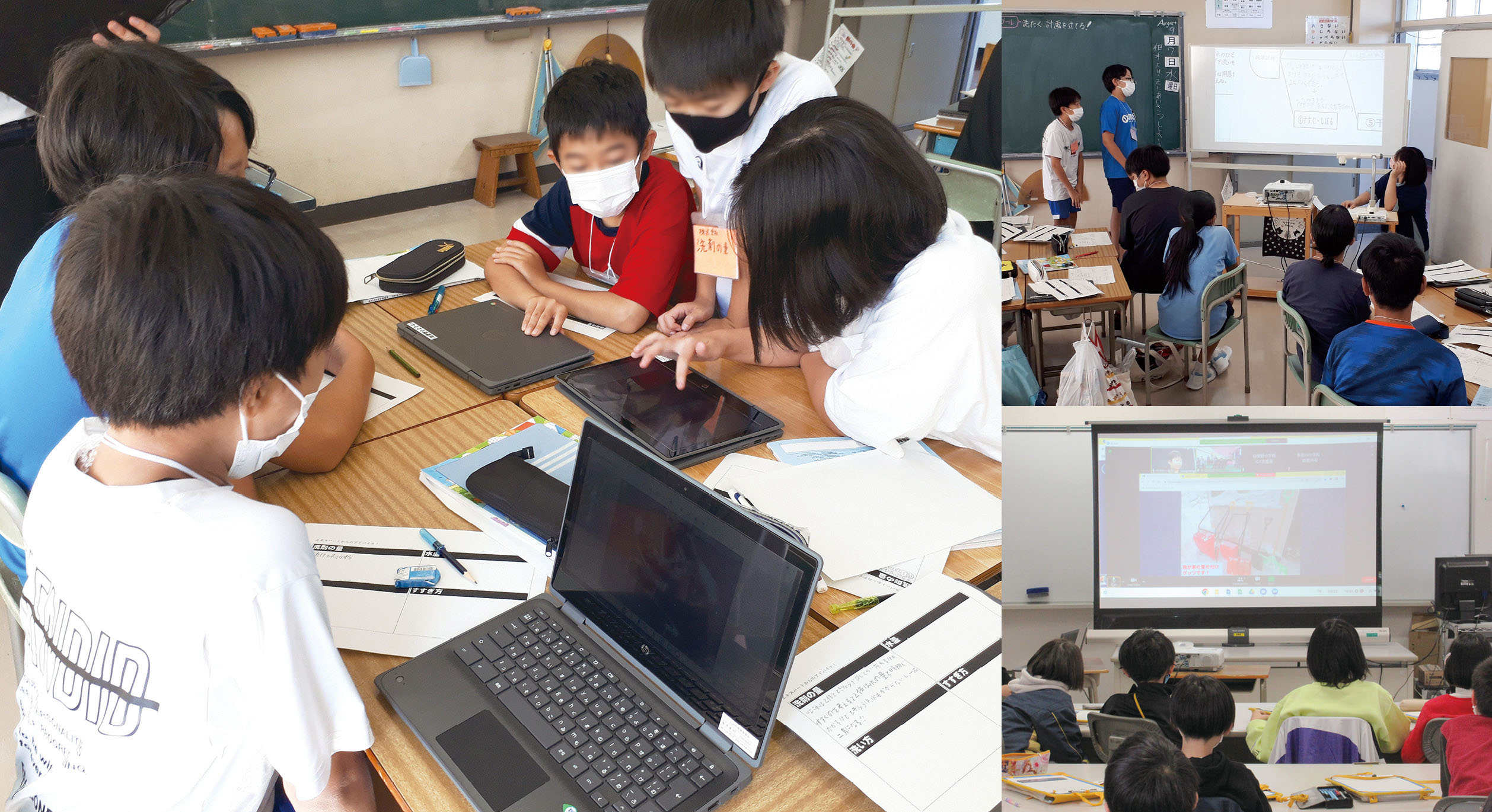

群馬県は現在、ネットワークアセスメントを通じ、各学校の通信ネットワークの品質向上に取り組んでいる。目指しているのは、校内のどこからでも、いつでも教員と児童生徒が安心して使える「つながって当たり前」のネットワーク。 最終的には、ICT活用による学びの多様化と、校務の改善による教員の働き方改革を目指している。

群馬県教育委員会

〒371-0026

群馬県前橋市大手町1丁目1-1

クラウドICT環境の県域共同調達に向け

ネットワーク品質の確保が急務に

群馬県と県内自治体は、およそ20年前から各校に校務支援システムを導入してきた。現在の導入率は95%に達し、成績処理や情報共有などが効率化され、教員からも高い評価を得ている。しかし、現状には課題も残る。群馬県教育委員会 総務課 デジタル教育推進係の末康宏副主幹はその課題をこう説明する。

「校務支援システムは自治体ごとに整備されてきた経緯から、県内では複数のソフトウェアが採用されています。また、同一ソフトウェアであっても、地域や学校ごとに、業務に最適化したカスタマイズが行われてきました。そのため教員は違う自治体へ異動すると、異なるシステム環境に置かれてしまい、データは引き継げず、新たに操作方法に慣れるという負担が発生します」

現在、教員にとって、メール、チャット、そしてクラウドは欠かせないデジタルツールだ。校務の効率化のためにも汎用性と利便性が高いものを用意する必要がある。また、自治体にとって異なるシステムの調達や維持にかかるコストは大きな負担となる。そこで群馬県は、2025年、各自治体が導入しているオンプレミス型校務システムの多くが更新時期を迎えるタイミングに合わせて、校務支援システムと汎用クラウドサービスを県域で共同調達することを決定。GIGAスクール構想により授業用として導入率が高かったGoogle Workspace™ をベースとする環境を、校務用としても採用した。

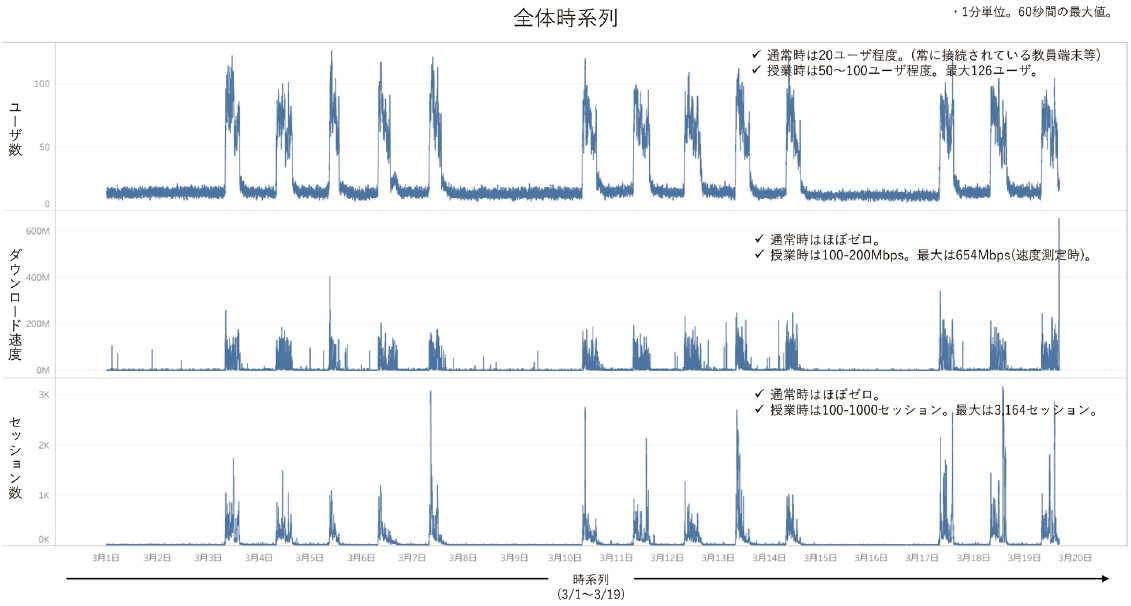

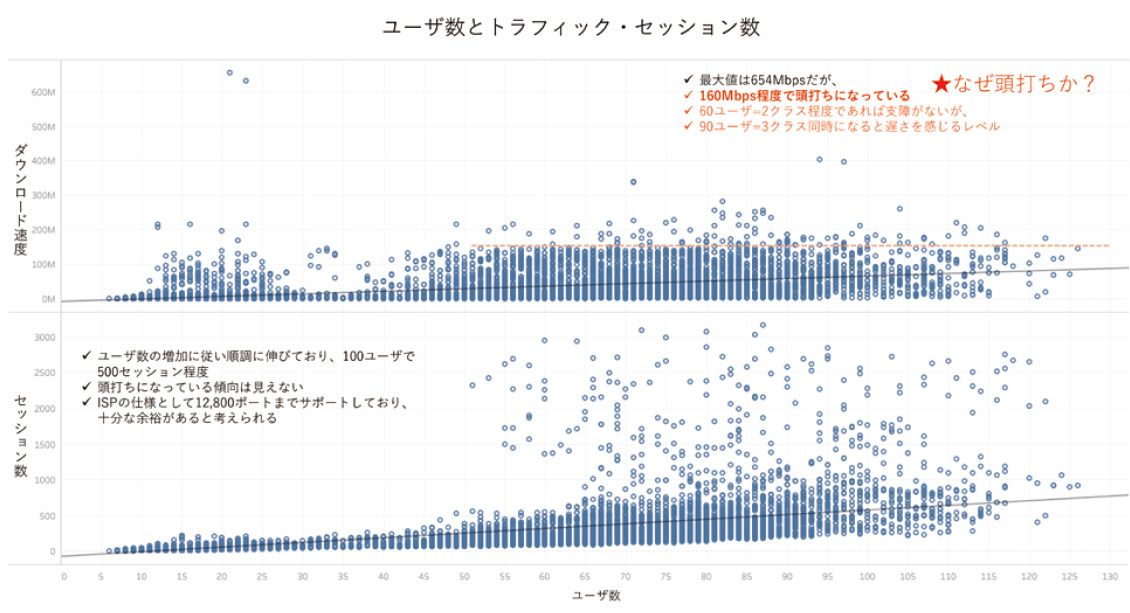

システムがオンプレミス型からクラウド型に移行するため、学校のローカル環境では、端末のスペックだけではなく、ネットワークのスピードが重視されるようになる。教員はテキスト系データのみならず、SaaSを活用したインタラクティブな教材の作成や、学校イベントのデータも扱うため、トラフィック量の増加が見込まれるからだ。授業はもちろん、このような校務をスムーズに進めるためにも高品質なネットワーク環境は必須になる。以前から群馬県はネットワークアセスメント及び増強を推進していたが、その重要性はさらに増していった。

アセスメントの結果をもとに授業中のネットワークスピードを向上

実際にネットワークアセスメントを実施するには、2つの課題があった。

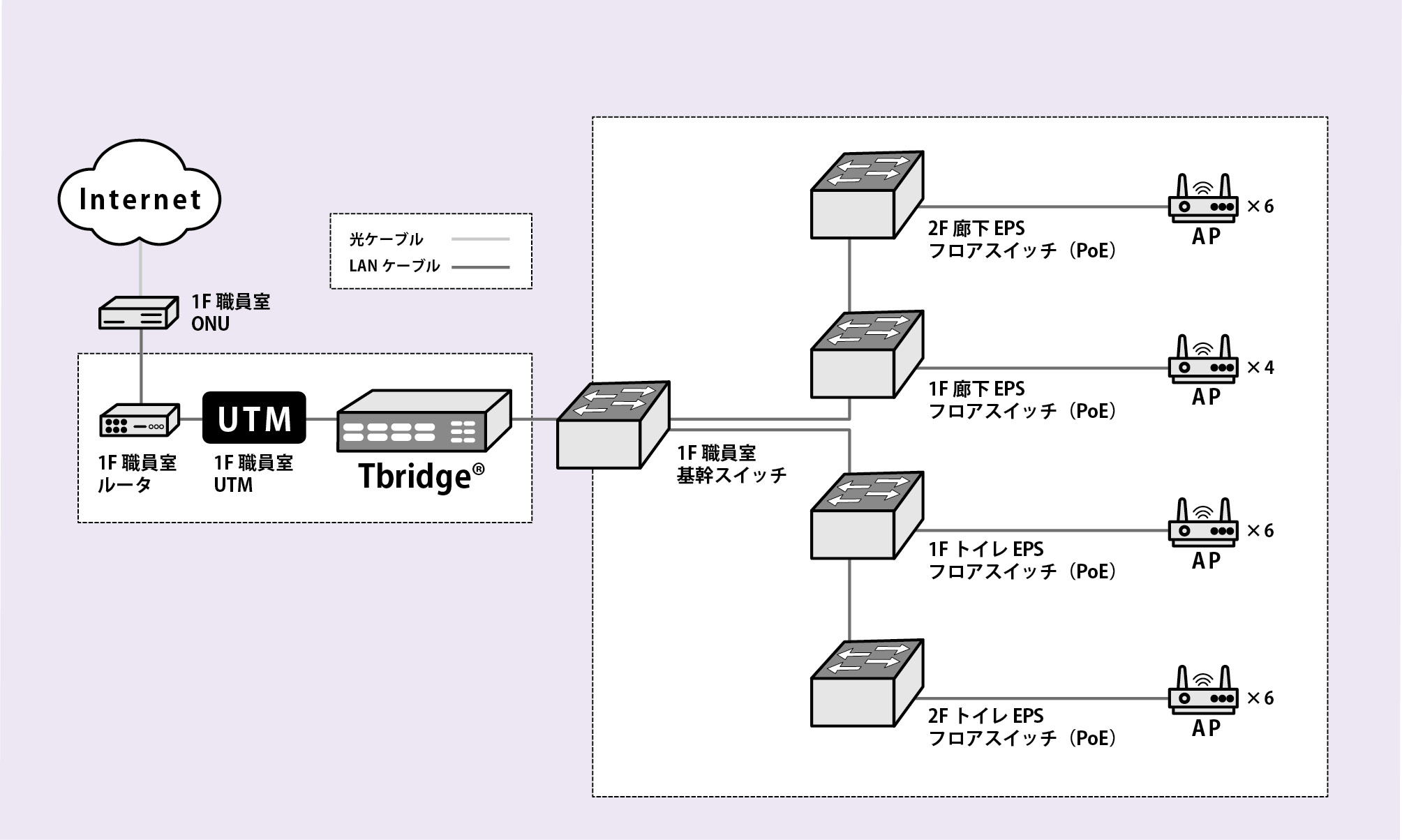

一つはアセスメントに使用する機器である。群馬県内には約450の小中学校があり、それぞれ、校内ネットワークの導入時期や校内ネットワークの構成が異なる。このような中でアセスメントを行うためには、どのような環境でも手軽に使える機器が必要だった。そこで群馬県は、『Tbridge®』を活用。決め手となったのは、IP終端装置のLANケーブルに割り入れるだけで使えるため、構成図がなくても使用できる手軽さだった。現地作業10分で導入できるため、ダウンタイムもコストも抑えられる。それでいて、トラフィック量、デバイス数、セッション数などの必要な情報は全て測定でき、問題箇所の切り分けと、ボトルネックが特定できる(掲載写真を参照)。実際の活用事例について、末氏はこう説明する。「ある小学校では、授業で特定のサービスを使うと、著しく遅いという問題が起きていました。そこで『Tbridge®』で測定を行い、ログの分析と、ボトルネックポイントを洗い出しました。そしてボトルネックを改善した結果、ネットワークのスピードが改善され、スムーズに授業ができるようになりました」

そしてもう一つの課題は自治体及び学校の動機づけだ。ネットワーク環境を整えるにあたっては、どこで、いつ、何が遅いか、現場の声は非常に重要な情報だ。特定の場所、特定の時間帯、特定の授業で遅いという情報があれば、問題個所切り分けの大きなヒントになる。しかし教員は多忙で、校内ネットワークに対策を講じる時間を確保するのは難しい。また、アセスメントについて、自治体は事業化する必要があるが、自治体には種々数多の課題が山積しており、教育分野、学校のICT環境、さらに校内ネットワークと限定化した場合、予算の確保が厳しくなるケースもある。そこで、学校のネットワーク環境の充実を「自分ごと」として捉えてもらえるように、2027年度に全国学力・学習状況調査がオンライン化されることや、校務がクラウド化されることでネットワークの重要性が上がることについて、自治体への共有を継続して行った。

目指すはネットワークを意識することがなくなる日

現在、学校の多くは校内ネットワークを2本維持している。1本は十年来導入されている校務に使用するネットワークで、もう1本はGIGAスクール構想で一気に導入が進んだ授業に使用するネットワークだ。しかし、1校で2つのネットワークを維持するのは、コスト面でも、また保守管理の面でも二重の負担が必要になる。「品質を確保した上でネットワークを一本化することで、より効率的に維持管理ができるようになるでしょう。アセスメントを契機に、正確な構成図や経緯を改めて書面に残しておけば、ネットワーク統合や、今後迎えるであろう機器更新の際に、円滑な検討と整備が行えます」(末氏)

ネットワークの品質が確保できれば、学校におけるICT活用もより進む。その一丁目一番地として群馬県が目指しているのは、校務DXだ。ここでいう校務DXは、単純に校務をデジタル化するだけでなく、それを通じて教員の働き方改革を進めていくことを意味している。

「授業はもちろんですが、教員の働き方をICTが下支えする時代にしていきたい、そのためにネットワーク品質を重視して、改善を進めていくというのが私たちの方針です。また、機器メーカーやベンダーには、ログ分析の自動化や、ボトルネックの自動推定、ログからICT活用に関するインサイトの提供などの機能高度化を期待しています」(末氏)

群馬県は今後も、ネットワークアセスメントや、それに基づいた品質改善を順次進めていく。目指すは、教員や児童生徒が校内のどこからでも、いつでも、インターネットにスムーズにつながることが当たり前になり、あえてネットワークについて意識することがなくなる日だ。

※Google Workspaceは、Google LLCの商標です。

群馬県教育委員会

総務課 デジタル教育推進係 副主幹

末 康宏 氏