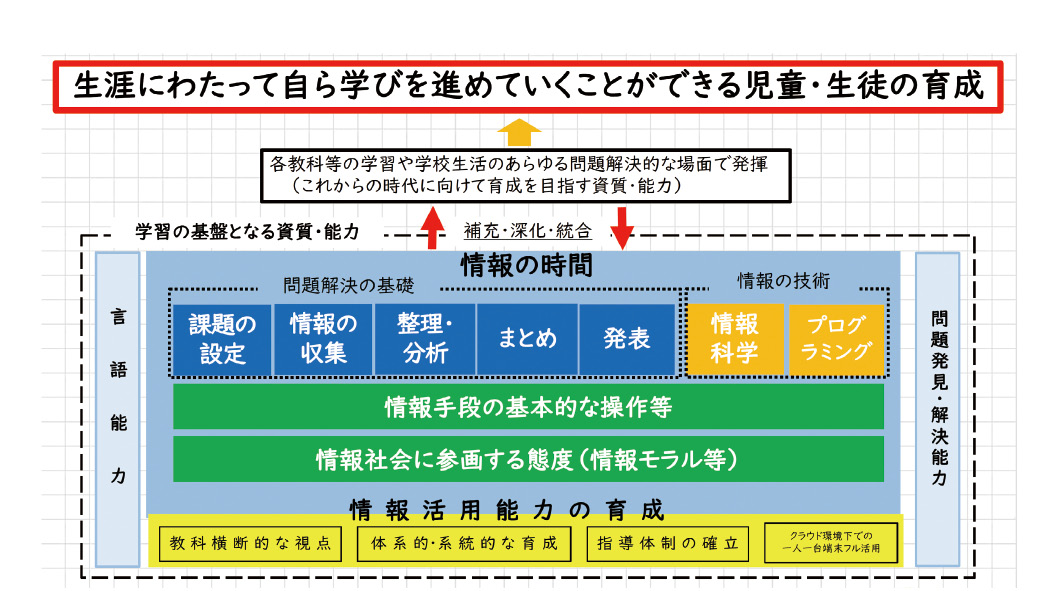

春日井市の理念と実践を整理・構成した「情報の時間」。育てたいのは、「生涯にわたって学び続ける」子供

教育委員会訪問

―愛知県―

春日井市立出川小学校・高森台中学校

GIGA端末活用の先進自治体として知られる春日井市が、出川小学校と高森台中学校を拠点に取り組む「情報の時間」。そのねらいは、単なるICT操作スキルの習得にとどまらず、「生涯にわたって学び続ける力」を育成することにある。

文部科学省や各自治体も注目する、先進的な研究開発の全貌をレポートする。

春日井市立高森台中学校

〒487-0032

愛知県春日井市高森台8丁目6番地

「教育目標」校訓を具体化し、知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな生徒の育成を目指している。目指す学校像は「学び続ける力を育む学校」、目指す生徒像は「生涯にわたって自分の力で学び続けることができる生徒」。

春日井市立出川小学校

〒487-0025

愛知県春日井市出川町8丁目3番地1

2007(平成19)年設立。目指す子供像として、「学んだことをもとに、みんなで試行・判断・表現し合える子」を掲げ、学習規律の徹底とICTの有効活用について、研究・実践をしている。

小・中学校9年間にわたって「情報の時間」を実施

愛知県春日井市は、GIGAスクール構想の端末やクラウドの活用で、全国的にも注目を集める先進自治体である。そんな春日井市が現在、文部科学省の研究開発学校の指定を受けて取り組んでいるのが、「情報の時間」と呼ばれる新たな枠組みだ。小学校から中学校までの9年間にわたって情報活用能力を学ぶ、教育課程である。

そう聞いて、ICT操作スキルを学習する授業を連想する方もいるだろう。確かに「情報の時間」は端末とクラウド前提で設計されており、端末やアプリの使い方もしっかりと学ぶ。しかし、それは主目的ではない。

「『情報の時間』で育みたいのは、『問題解決の基礎となる力』や『自分で学習を進める力』であり、究極的には『生涯にわたって学び続ける力』です」と、市教育委員会 教育研究所 教育DX推進専門官の水谷年孝氏は話す。

例えば、高森台中学校2年の「情報の時間」では「最先端の科学技術によって、私たちの生活はどう変化するか」を探究する単元があるが、この単元のねらいは最先端技術について探究することではなく、「プレゼン力の向上」が一番の目的となっている。

GIGA端末の活用で注目されている春日井市だが、その目的は一貫して、「生涯にわたって学び続ける」子供を育むことであり、GIGA端末の活用はそのための一手段に過ぎない。「生涯にわたって学び続けるには、学び続ける方法を知っておかねばなりません。そのために『学習の基盤となる資質・能力』を『情報の時間』で習得させたいのです」

そう語るのは、高森台中学校の教頭・小川晋先生だ。例えば、「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」といった探究的な学びの学習過程も、「学習の基盤となる資質・能力」の一つだ。

各教科の「基盤となる資質・能力」を整理して体系化した

こうした力をつけようと、春日井市では熱心に取り組んで来たが、課題もあった。

現行学習指導要領でも、各教科で情報活用能力や学習の基盤となる資質・能力を習得することが求められている。しかし、授業で1回学ぶだけでは、定着しづらく、学年や教科、単元ごとに分散しているため、系統性が見えにくい。「学びの重複」も起こりがちだった。例えば、数学でグラフの読み取り方を習ったのに、社会科でも同様の内容を扱うこともあった。さらに、教員によって指導の質にばらつきが出るのも課題だった。すべての教員が安定して質の高い指導を行えるよう、「再現性」と「持続可能性」を確保する必要があった。

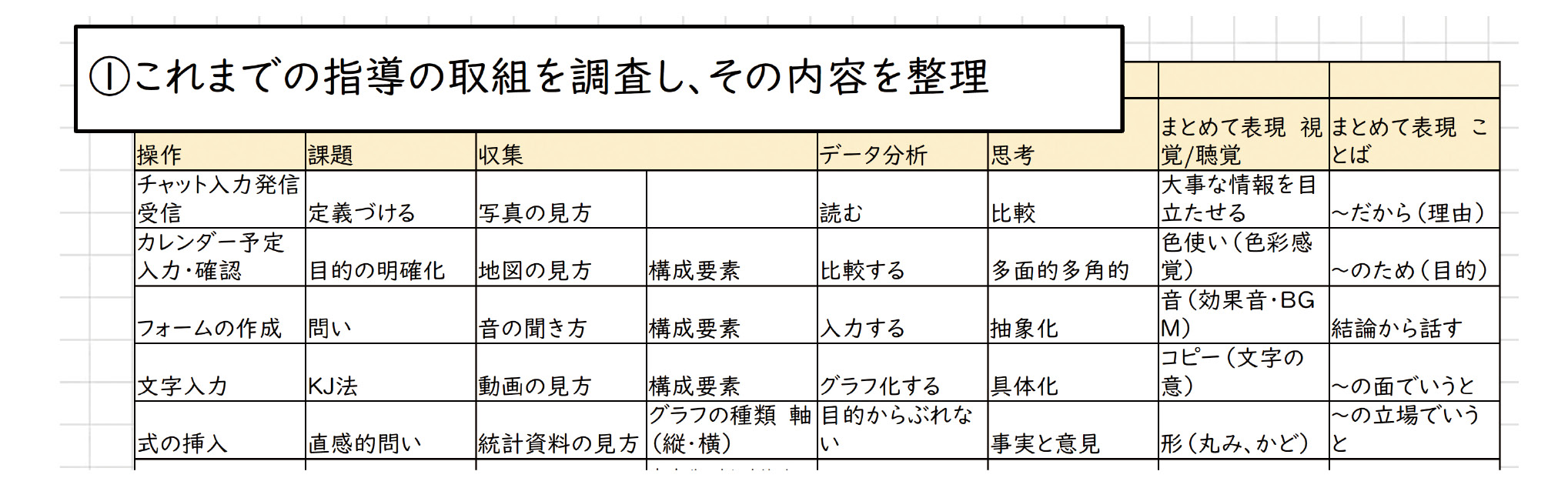

そこで春日井市では、各教科に含まれる「学習の基盤となる資質・能力」を整理し直すことにした。国語の読み取りや比較・分類、算数・数学のグラフの扱い、社会科における統計データの分析などを抽出して整理してみた結果、「これは情報活用能力という柱で、体系化できるのではないか」という声が上がった。これが、「情報の時間」創設の出発点となった。

カリキュラム設計においても、独自の工夫が凝らされている。まず、GIGA端末を使い始めた2020年以降に、小中学校の各学年で情報活用能力に関してどのような指導を行ってきたかを多くの先生方から列挙してもらい、それを整理した。次に、学ぶ順序や時期、回数などを検討し、学年が上がるにつれて段階的に質が高まっていくよう、系統的に整理した。つまり、「育てたい情報活用能力」が先にあったのではなく、教科に内包された「資質・能力」から逆算して、カリキュラムを作っていったのだ。

「『情報の時間』と聞いて、次期学習指導要領を『先取り』した実践だと思われるかもしれませんが、そうではありません。今の学習指導要領が求めている力を、整理して具現化しただけなのです」と、水谷氏は語る。

この「情報の時間」は、出川小学校と高森台中学校で、各学年年間35時間(小学校1年生は34時間)実施されているが、授業時間は国語を中心に、さまざまな教科から移設して捻出した。

繰り返し、実践することで昨日の自分を超えさせる

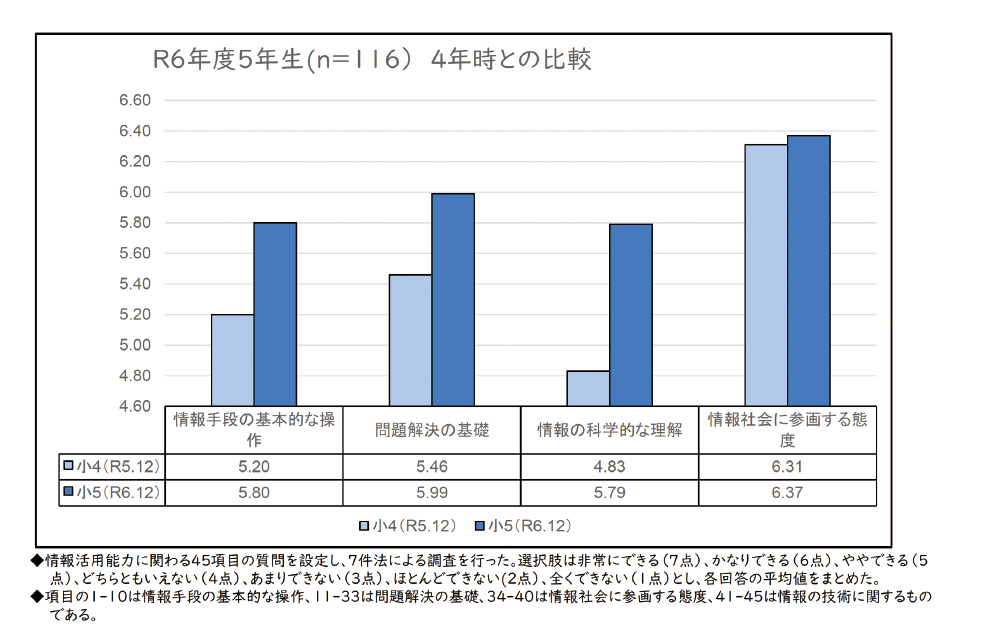

「情報の時間」は、単なる知識の習得では終わらない。学んだことが「できるようになる」ことまでを目指している。例えば、「自分の考えが伝わるレポートの書き方」を「知っている」だけでなく、実際に「書けるようになる」ことを目指すのだ。

そのため、授業では実践を重視する。単元の冒頭では、単元を通してどのような情報活用能力を身に付けるのかをまず示す。そして、単元ごとに設定された課題解決の中で、それらの力を繰り返し使っていく単元構成になっている。

小学5年生の単元では、思考ツールの使い方や上手な話し合いの方法を最初に習う。その力を使って、「よりよい学級目標を作る」という単元の課題解決に取り組んでいく。

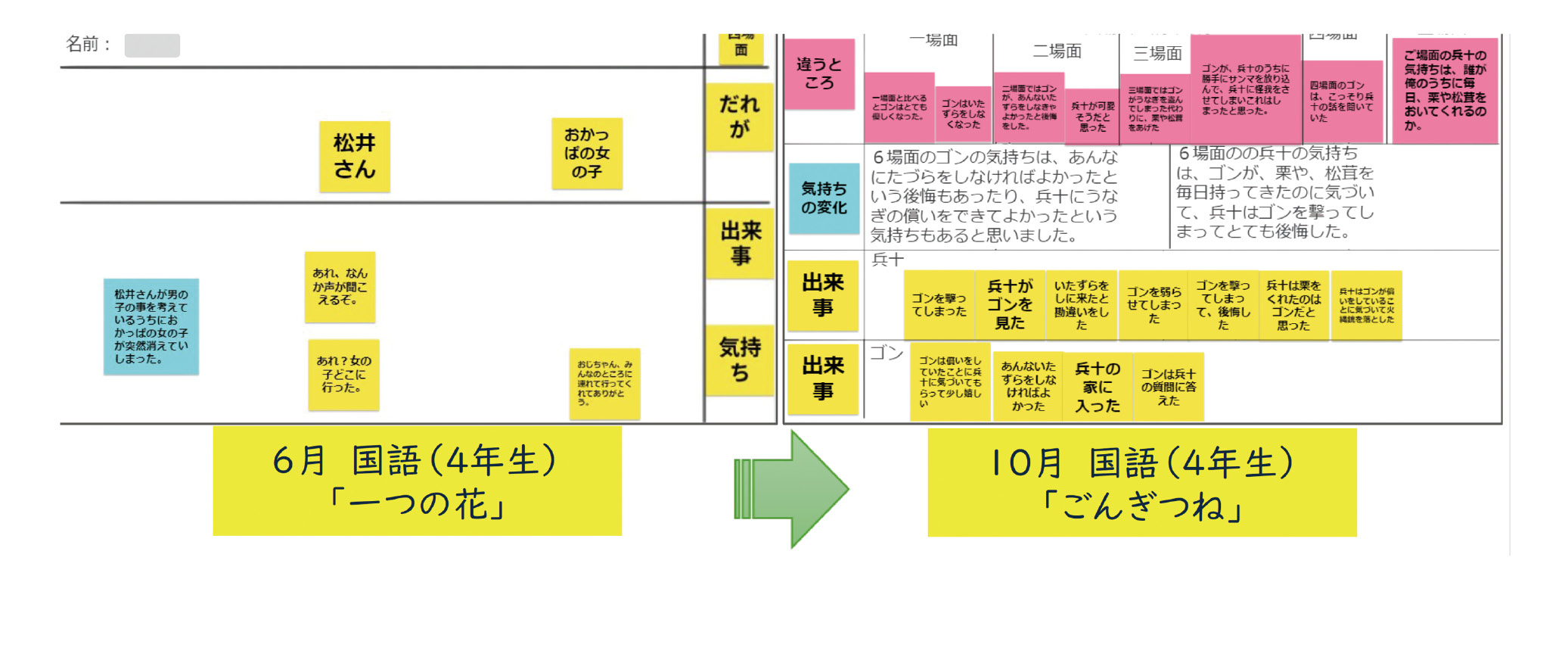

こうした「繰り返し」は、1時間の授業内、単元内、さらには学年を超えても徹底していく。例えばプレゼンテーションの単元は、小学1年生から中学3年生までの9年間を通じて繰り返し実施される。何度も経験することで、少しずつスキルが身に付く、自信へとつながっていく。

「人は急に成長するわけではありません。繰り返しチャンスを与え、何度も取り組ませることで、少しずつ成長していく。その喜びが、生涯にわたって学び続ける力につながるのです」と小川先生は語る。

こうして、できることの「質」も上がっていく。文章の構成が上手になり、記述量も増える。集めた情報を整理する力も、初めは箇条書きだったものが、次第に「構造化」や「概念化」もできるようになっていく。

「行っていること自体は、以前と同じです。ただ、質が目に見えて向上しています」と、高森台中学校の校長である井村亜紀子先生は話す。出川小学校の校長の仲渡隆真先生も、「これまで中学校で行っていた学びが小学校高学年で、高学年で行っていた学びが中学年で、そして中学年で行っていた学びが低学年で展開されつつある」と評価している。

「情報の時間」だけで学びは完結しない。「情報の時間」で習得した資質・能力を、今度は各教科で発揮していく。先にも述べた通り、「情報の時間」のカリキュラムは、各教科に散らばった「学習の基盤となる資質・能力」を整理・系統化して作られているため、各教科との接続がとてもしやすい。「情報の時間」のどの単元も、どの学年の各教科・単元と接続できるかが、カリキュラムで明示されている。

例えば、小学3年生の「情報の時間」で、グラフや表を使って分かりやすく伝える方法を学んだら、それを同じ学年の算数や社会科、理科などで活用する。係活動や部活動でも、学んだ力を発揮する子供たちの姿が見られるという。「情報の時間」と各教科が有機的につながることで、子供たちの学びの質は着実に高まっている。

とはいえ、すべての子が同じスピードでできるようになるとは限らない。そうした懸念に対して、小川先生は次のように話す。

「もちろん個人差はあります。でも、やればみんなできるようになります。重要なのは、『向上目標』という考え方です」

向上目標とは、他者と比べるのではなく、昨日の自分と比べて成長を図るという考え方だ。この日、高森台中学校を訪れていた近隣小学校の先生は、かつての教え子の成長ぶりに目を見張っていた。「文章を書けなかったあの子が、こんなに書けるようになっていた!」。小川先生は、こうも付け加える。

「学び続けるためには、『学ぶのが楽しい!』と実感させることが大事です。向上目標という価値観を子供たちに持たせたい。それがあれば、人生もっと楽しくなりますよね」

生成AIはインフラであり「もう一人の先生」

「情報の時間」は、生成AIの活用も前提としている。高森台中は、文部科学省の生成AIパイロット校にも指定され(令和6・7年度)、積極的な活用が進められている。

生成AIと聞くと、「答えを丸写しするのではないか」「情報を鵜呑みにしてしまうのでは」といった懸念の声が上がることもある。しかし、春日井市ではそのような使い方はしていない。

例えば、中学2年生の社会科で「江戸時代がなぜ長く続いたのか」を考察する探究的な学びに取り組んでいた生徒は、生成AIに対して「なぜ長く続いたのか教えて」と質問するのではなく、自分の意見をまず入力し、「反論してください」と指示を出していた。「今の意見に足りない部分を知りたかったから」と、その生徒は理由を説明してくれた。

「春日井市では、生成AIを『もう一人の先生』だと位置付けています。普段、先生からもらっている助言や支援を、生成AIに代替してもらうのです」(水谷氏)

今後、学習の個別化が進めば、一人の先生がクラス全員を同じようにサポートするのは困難になる。そこを生成AIにアシストしてもらうのだ。もちろん、生成AIを使い始める前に、ハルシネーションなどのリスクをしっかりと学んでいるのは言うまでもない。

なお、先生方も校務で生成AIをフル活用している。出川小では、学校ホームページに掲載する文章の原案を、生成AIで作成。さらに春日井市の理念や実践内容を生成AIにまとめさせ、視察者や異動してきた先生の質問に、生成AIが自動で回答できるようにもしているという。

「クラウドや生成AIはインフラです。喉が渇いたら蛇口をひねって水を飲むように、いつでもそばにあって、必要な時に使うものなんです」と小川先生が言うように、今後学校教育において生成AIは欠かせない存在になっていくだろう。

子供が変わる 教師も変わる

「情報の時間」を通じて、子供たちのマインドも変わってきている。「もっと難しいことをしてみたい!上の学年の内容にも取り組んでみたい!」。子供たちはそう口にし始めているという。これは、教科の授業ではなかなか見られない反応だ。自分の成長を実感できるからこそ、より高いレベルに挑戦したいという意欲が湧いてくるのだろう。

こうした子供たちの意欲への対応にも「情報の時間」は効果を発揮した。例えば、国語では、「情報の時間」によって「読み取る力」や「整理・分析する力」が高まり、6時間要した単元が5時間で終了し、空いた1時間で探究的な学習を行うことが可能になった。子供たちの変化を受け、先生たちも変化を見せた。

小学校と違い、教科担任で授業を行うことが主である中学校では、研究開発学校の初年度は各学年の「情報の時間」担当の先生が授業を受け持った。しかし、実践していく中で、すべての先生が「生徒たちが今、どんな力を付けているのか」を共有することが授業をより良くすると考え、2年目からは担任と学年担当の2人体制で指導を行った。(出川小学校では、初年度からクラス担任が指導)

担任や学年担当は「情報の時間」の指導を行うことによって、自身の「情報活用能力」を見直すことにもなり、先生もまた学ぶきっかけとなった。

このようにして先生方のマインドも変わり始めた。「情報の時間」で、何度も繰り返し実践することで、「できる」ようになっていく子供の姿を見て、教科の授業でも繰り返し実践する大切さに気付き、授業改善が進んでいる。また「情報の時間」のように、他教科とのつながりを意識し、教科横断的に学ばせようとする姿勢も強まっている。

さらに、子供に合わせて指導や授業内容を柔軟に変えていくようにもなった。実は、「情報の時間」のカリキュラムは毎年見直され、子供たちの実態に応じて改訂されている。

そして今、春日井市が特に力を入れているのが「見取る力」の育成だ。

「学習の個別化・個性化が進めば、授業はますます“筋書きのない”ものになっていきます。そうなると、一人一人の子供をどのように見取り、どう支援していくかがますます重要になります。この『見取る』力の強化に、春日井市は今、全力で取り組んでいます」と水谷氏は語る。

春日井市の歴史と理念が具現化した「情報の時間」

「次期学習指導要領では情報活用能力の育成がいっそう重視されます。だからこそ、今のうちから取り組みを始めてほしい」と小川先生は勧める。もっとも、春日井市のカリキュラムをそのまま真似ただけではうまくいかないだろう。

例えば、春日井市では「お互いを信頼し、意見を言い合える人間関係」を築く学級経営にも力を入れている。こうした信頼関係があるからこそ、子供たちは安心して自分なりの課題を探究できるし、教え合いや学び合いといった協働的な学びが可能になる。「情報の時間」も然りだ。

「『情報の時間』は、春日井市がこれまで取り組んで来た実践や学習方法、子供たちに育てたい力など、これまでの歩みがすべて詰まっています」と、水谷氏はこれまでの歩みを振り返りながら語った。

10年以上前に学習規律の徹底から始まり、各教科の基礎基本の徹底、学習過程の習得と活用、GIGA端末活用、そして情報の時間や生成AI活用と、一連の取り組みは一本の線で結ばれている。その線とは、「生涯にわたって学び続ける子供」を育てるのだという揺るぎない理念だ。どういう子供を育てたいのか。その大きなビジョンがなければ、ICTの使い方を教えただけで終わってしまう恐れがあるだろう。

最後に、今後の展望を尋ねると、水谷氏はこう締めくくった。

「『情報の時間』は『向上目標』で動いています。昨日より今日、今日より明日と、終わりなく高みをめざす仕組みです。より良い学校教育を実現するために、春日井市はこれからも歩み続けます」

春日井市教育委員会

教育研究所 教育DX推進専門官

水谷 年孝 氏

春日井市立出川小学校校長

仲渡 隆真 先生

春日井市立高森台中学校

教頭

小川 晋 先生

春日井市立高森台中学校校長

井村 亜紀子 先生