満を持して導入したシングルサインオンシステム さらなる利便性向上と業務効率化の実現を目指す

―東京都―

上智大学

上智大学は13,000人を超える学生、約3,000人の教職員を擁する私立大学だ。同大学の情報システム室はさまざまなユーザーのニーズを満たすために日夜奮闘している。2024年に満を持してシングルサインオンシステム(SSO)を導入した狙いはどこにあったのか、情報システム室のこれまでの経緯と今後について伺った。

上智大学

〒102-8554

東京都千代田区紀尾井町7-1

1913年設立の日本最古のイエズス会大学。9学部29学科を擁し、約11人に一人が外国籍学生という多様性が特徴。

限られた予算と人材が課題

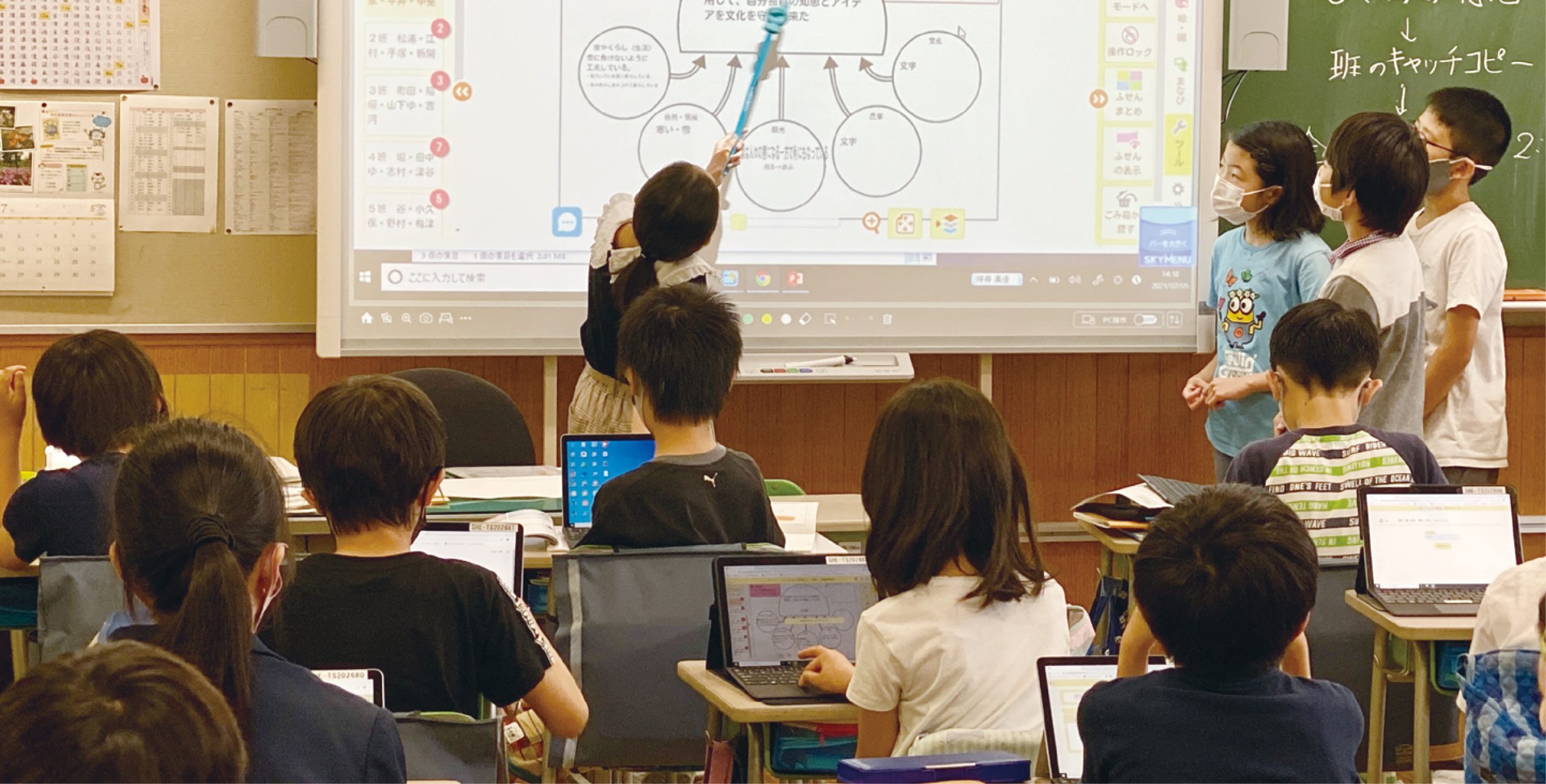

大学の情報システムに関わる人材には専門性と経験が求められる。そのため、上智大学に限らず、どの大学にとっても大きな課題の一つが人材不足だ。

「大学のシステムと一般企業と比べて異なるのは、エンドユーザーに学生、教員、職員、研究員などさまざまな人がいる点です。そうした多種多様な人たちを束ねてシステムを構築し、管理するのは容易なことではありません」(川上麻子氏)

「私立大学、国立大学に限らず、ICT業界はどこも人材不足に悩んでいます。ただ、大学の場合は、他大学との情報共有が密にでき、業界全体として課題を共有することができるため、他業種に比べればまだ良いのかもしれません」(青砥光一氏)

大学に不足しているリソースは人材だけではない。

「予算が限られていることもあり、必要と考えているものをすべて実施することは難しいです。また、各種ライセンスや機器にかかる費用等も年々上昇しており、必要だと思われるサービスであっても取捨選択の対象となるなど、システムに関するコスト管理は情報システム部門としての課題と考えています。なんでもかんでも新しいことをやりたいようにやれるわけではないのです」(中嶋宏治氏)

満を持して導入した『ExtraConsole® Secure Network』

上智大学がSSOを導入したのは、2024年9月。他大学に比べると、導入した時期は遅めだった。

「SSOは2012年頃から導入が検討されていました。しかし、コストと必要性を考慮して、10年以上導入が見送られてきた経緯があります」(青砥氏)

同大学の情報システム室は、既存システムの更新を常に行わねばならず、それには一定のコストが継続的にかかる。それに加えてSSOの導入となると、常に資金の問題が付いてまわっていた。そのため、2010年代は既存システムの維持だけで手いっぱいだったという。

その後、コロナ禍がやってきた。この未曾有の事態において、社会全体のデジタル化が進み、多くの大学がICT機器にコストを割くようになった。上智大学も例外ではなく、ついに満を持してSSOを導入した。

「SSOがどうしても必要なのか、コストの問題と合わせて検討していましたが、最終的には利便性を考えて導入を決めました」(青砥氏)

「パスワードが統一されたことで学生や教員が一番よく使うLMSと教務システムのログインが容易になり、サポートも格段にしやすくなりました」(川上氏)

「SSO導入により、教務システムを担当している職員の業務量が減りましたし、今後いろんなシステムを紐づけていくことにより、さらに各部署にとってメリットが実感できるようになると思います」(中嶋氏)

そんな上智大学が数あるSSOの中から『ExtraConsole® Secure Network』を選んだのは、すでにチエルとの強固な信頼関係があったからだという。しかし、理由はそれだけではない。

「現在、大学が導入しているSSOにはIDaaS(アイダース、クラウドサービスを利用してIDやパスワードなどを一元的に管理できるサービス)が多くなってきているようです。しかし、大学が導入しているシステムはそれぞれで千差万別です。そうした違いがあるにもかかわらず、IDaaSベンダーがしてくれるサポート範囲はある程度限られています。その点、チエルは自前でシステムを開発しているため、大学に応じた環境構築をしっかりサポートしてくれる点が一番大きかったと思います。SE力、技術力で差別化されていると感じました」(青砥氏)

SSOから始まる情報システム室の今後とは?

SSOが上智大学のシステムに与えたインパクトは大きい。その一つはセキュリティ対策だ。従来の複数のパスワードを使用した認証システムだと、それぞれを対象にセキュリティ対策を講じなければならなかった。しかし、SSOであれば、注力する対象が絞られるため、セキュリティレベルも向上するという。

また、SSOは今後さらに拡大し、複雑化していくシステムを支える要ともいえる。

「今後導入するシステムは確実に増えていくはずですが、SSOを導入したことで、それらを紐づけていくことを目指しています。今後は人事システムなどのバックオフィスに関連した、教職員向けのシステムが増えていくと予測しています」(中嶋氏)

SSOにおいて上智大学の情報システム室が最重視したのは業務効率ではなく、エンドユーザーである約13000人の学生、約3000人の教職員の利便性だった。今後は、人材も資金も限られている中、どのように利便性の高いシステムを提供していけるのだろうか?

「今後も少ないリソース、つまり限られた人員とコストを前提として、機器の老朽化に対処し、システムの更新計画を進めなければなりません。管理する上では、機器を更新していくことが必要ですが、その作業をバラバラでやるのではなく、全体を俯瞰しながら、効率的に進めたいと考えています。そのように作業を集約化することで、工数を格段に減らすことができるはずです。例えば、サーバーやネットワークに関しては、既存のものを活用しながら統合できる部分と変更する部分を見極めていく必要があります。安易に一つ一つ更新するのではなく、これからは将来を見据えながら、手間をいかに減らし、管理しやすくなるかを考えていかなければなりません」(青砥氏)

少ない人員とコストでシステムの管理が可能になり、さらに余裕が生まれれば、ユーザーのニーズをさらに調査したり、分析したりでき、学生や教職員の満足度も向上するという。上智大学の情報システム室は今後6~7年かけて、システムの運用と管理のスリム化を行っていきたいと考えている。

上智大学の情報システム室が目指すのは、決して最先端の機器やシステムの導入ではない。いつでもユーザーファーストの堅実なシステムを目指した着実な進化なのだ。

学術情報局

情報システム室 事務長

青砥 光一 氏

学術情報局

情報システム室 チームリーダー

中嶋 宏治 氏

学術情報局

情報システム室

川上 麻子 氏