15年先の未来を見据えた新たな教育とは?

動き出した次期学習指導要領

東京学芸大学 教職大学院

教授/学長特別補佐

堀田 龍也教授

2024年のクリスマスに、文部科学大臣から中央教育審議会(中教審)に対して諮問が行われ、学習指導要領改訂に向けての議論がスタートした。いったいどのような議論が行われるのか。次の学習指導要領は、どのような内容になっていくのか。中央教育審議会の教育課程部会 教育課程企画特別部会で部会長代理を務める堀田龍也教授に、その展望をお聞きした。

学習指導要領改訂に向けた

現状と課題

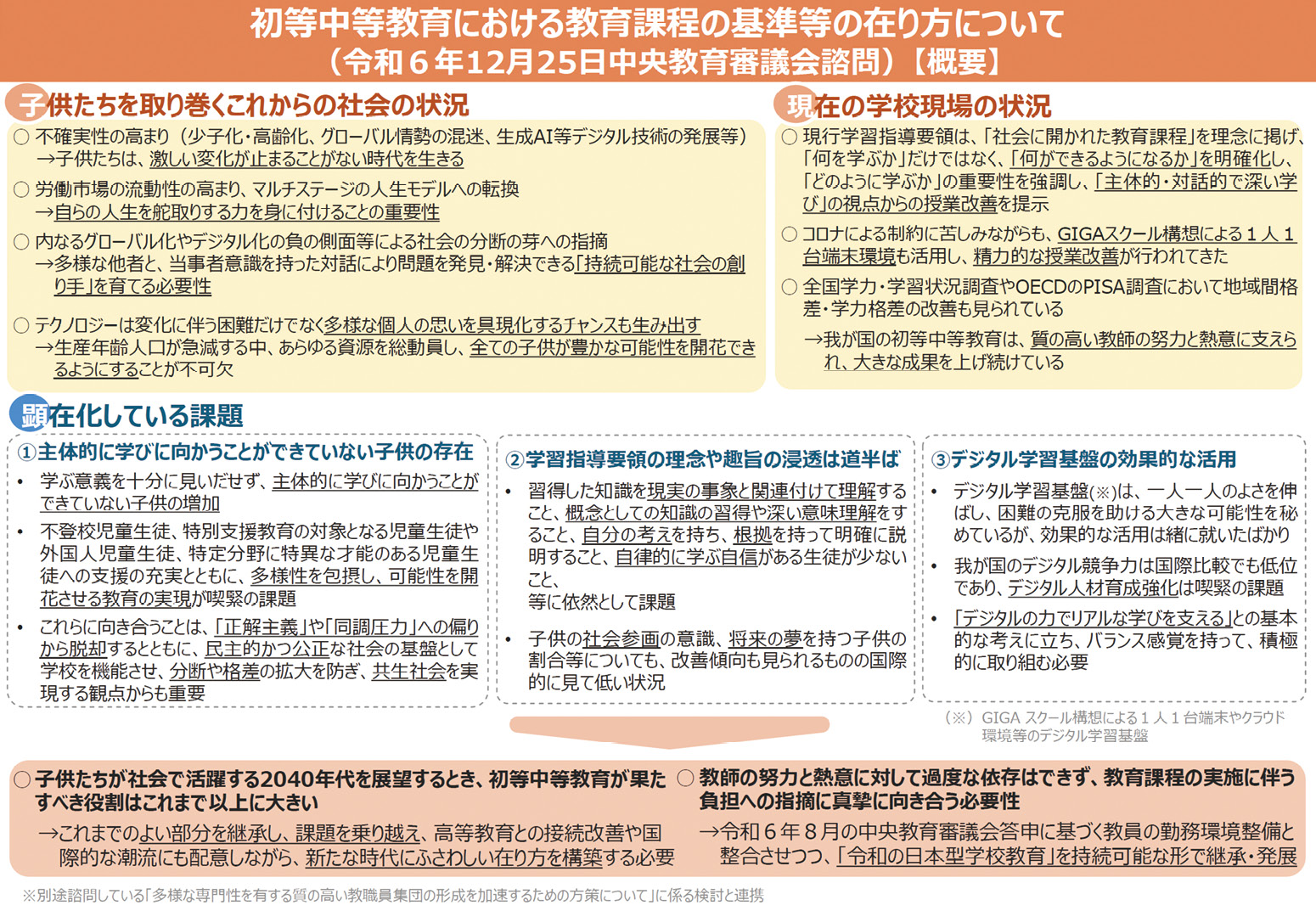

昨年12月、文部科学大臣から中央教育審議会(中教審)に対して「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」の諮問が行われました。これは次の学習指導要領の策定に向けた議論の出発点となるものです。

次期学習指導要領は、2030年に小学校から施行が始まり、2040年まで適用される予定です。つまり、今から15年先の未来を見据えた議論が求められています。

今回の諮問では、まず現行の学習指導要領の成果と課題が整理されました。

まず1つ目の課題として指摘されているのが、主体的に学ぶ力が十分に育っていない子供が増えている点です。従来の「先生に教わる」授業スタイルに慣れた子供たちは、自ら学びを深める習慣や力がまだまだ身に付いていません。また、教師主導の授業に適応できず、自信を失い、登校が困難になる子供も増加しています。

この状況を改善するためには、一人一人が自分のペースで主体的に学ぶ力を身に付けるとともに、「みんな違って当たり前」という授業観や学習観への転換が求められています。このことは現行学習指導要領でもうたっているのですが、その理念や趣旨がまだまだ現場に浸透していません。これが第2の課題です。

3つ目の課題は、1人1台端末やクラウド環境といったデジタル学習基盤の活用が十分に進んでいない点です。これらの活用により、個別最適な学びや協働的な学びの実現が期待されているのですが、まだまだ十分とは言えません。

次期学習指導要領のために 議論される4つの審議事項

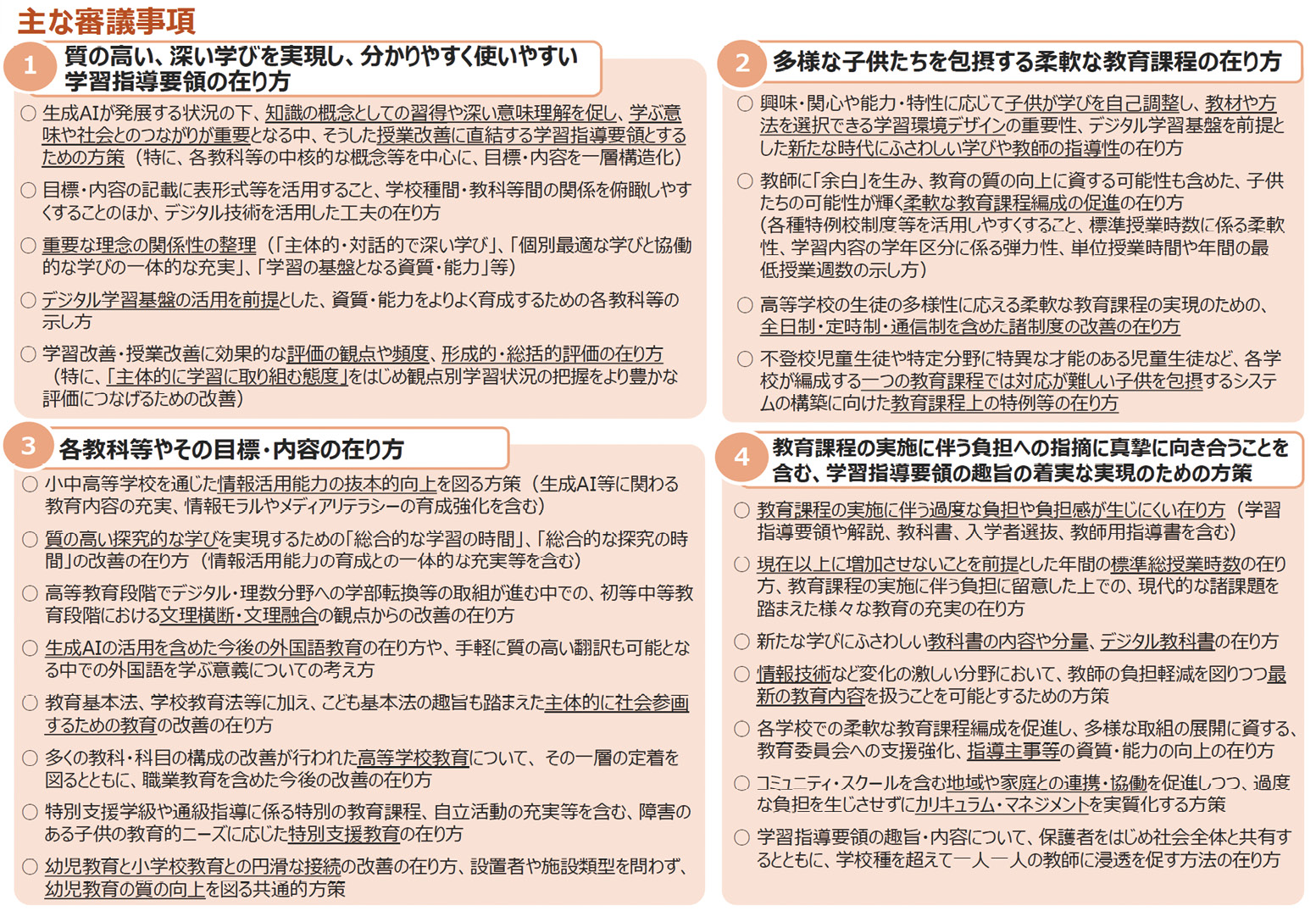

以上の3つの課題を踏まえた上で、中教審では次の4つの項目について審議していきます。

①質の高い、深い学びを実現し分かりやすく使いやすい学習指導要領の在り方

まず検討されるのは、学習指導要領をもっと分かりやすくすることです。現在の学習指導要領には多くの学習内容が盛り込まれており、さらに教科書にはそれ以上の内容が記載されています。その結果、先生も子供たちも膨大な学習量に圧倒され、何が本当に重要なのかが分かりにくくなっているのが現状です。

中核となる大事な内容は何で、何が枝葉末節なのか、重要な内容同士が学年や教科を超えてどう関係しているかを、学習指導要領でもっと分かりやすく明示して、教えやすく学びやすい学習指導要領となることが求められています。

そのためには、学習指導要領の「見せ方」も検討していきます。例えばオーストラリアの学習指導要領はウェブサイト形式で公開されており、3次元の図形を用いて学習内容の関係性を視覚的に示しています。このようにデジタルツールを活用し、学習指導要領をビジュアル化することも検討されています。

内容の分かりやすさ、表現の分かりやすさ、見せ方の分かりやすさが、次の学習指導要領では求められているわけです。

②多様な子供を包摂する柔軟な教育課程の在り方

次に議論されるのは、多様な子供たちがそれぞれのペースで学べるような教育課程の在り方です。

今回の諮問では、「子供が学びを自己調整し」という表現が使われています。これは、子供自身が学習計画を立て、振り返り、修正しながら自らの学びを進めていく学習を指します。従来の先生主導の授業から子供主導の学びへと、大きなパラダイムシフトが求められています。

こうした自己調整学習を促進するには、教育課程の柔軟性が不可欠です。例えば授業時数も、子供が自分のペースで学んだり、友達同士で助け合いながら学ぶと、必要な授業時数が少なくて済む傾向にあることが数々の実践で明らかになっており、その結果生まれた時間は、発展的な学びや基礎の復習に充てることもできるでしょう。

このように、学校や子供たちの実情に合わせて、教育課程を柔軟に運用できるようにする。これが、次の学習指導要領では大きなポイントになります。

③各教科等やその目標・内容の在り方

3つ目の議論の柱は、各教科の目標や内容についてです。特に注目されているのが、「情報活用能力の抜本的向上」です。

現代の情報社会を生き抜くためには、情報活用能力が不可欠です。こうした背景から、今年度の大学入学共通テストでは、新たに「情報」が追加されました。今後、高校の情報科教育の重要性はさらに高まると考えられます。

中学校においては、現状では技術・家庭科の一部として学ばれていますが、より汎用的な情報技術の特性や社会的影響についても、授業内で扱うべきではないかという意見があります。さらに、小学校段階での情報教育の在り方についても、抜本的な向上に向けて議論が行われる予定です。今後の動向に注目してほしいと思います。

④教育課程の実施に伴う負担

4番目の審議項目は、いわゆる「カリキュラムオーバーロード」に関する議論です。

学習指導要領に定められた内容は確実に定着させる必要がありますが、教科書には学習指導要領以上の内容が含まれており、そのすべてを教えようとして教師にも子供にも大きな負担がかかっていないかという指摘があります。

実際、小学校の教科書のページ数はこの50年間で約3倍に増えています。一方で授業時数は増えていません。この課題を解決するには、学習内容に強弱をつけ、必要に応じて授業時数の運用を柔軟にすることが求められます。

また、教科書そのものの在り方についても議論されます。例えば紙の教科書は重要な部分に絞って掲載し、発展的な学習はデジタル教科書を用いて個々のペースで学んでいくというスタイルも考えられます。

紙かデジタルか、という二項対立の議論が未だ見られますが、紙とデジタルを組み合わせて一体として教科書と呼んではどうかという意見も出ています。どのような形が子供にとってもっと学びやすい教科書なのかを考えることが重要だと思います。

今後のスケジュールと

もう一つの諮問について

これらの項目について議論を重ねたうえで、2026年末から2027年頃には、中教審から答申が出される予定です。そして答申から1年以内には新しい学習指導要領が発表される見通しです。

次の学習指導要領は2040年まで使用されることになりますが、そもそも指導内容をすべて10年間固定することが適切なのかという議論もあります。特に情報技術の進化は著しく、最近では生成AIの普及が急速に進んでいます。

そこで情報技術などの進歩が早い分野に関しては、柔軟に更新できる仕組みを導入すべきではないかという指摘もあります。紙の教科書では頻繁な改訂に対応するのは難しいですが、デジタル教科書ならば可能です。

また、次の学習指導要領を実現するには、先生方が働きやすい環境の整備も欠かせません。そこで、「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策について」という諮問が、学習指導要領の議論と並行して進められています。

この諮問では、教員の資質向上はもちろんのこと、多様な専門性を持つ人材の登用も重要視されています。例えば、社会人経験者が教員免許を取得しやすい仕組みを整えたり、企業に在籍しながら教員として勤務できる制度を導入することなどが検討されます。

次期学習指導要領で求められる

新しい学びを実施している事例

今回のチエルマガジンには、次の学習指導要領につながる注目すべき実践事例が掲載されています。

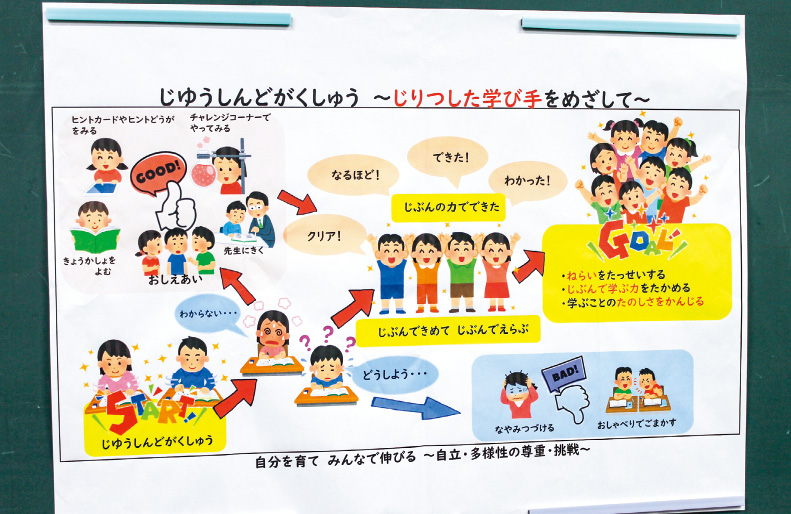

これからは、多様な子供たちがそれぞれのペースや理解度、興味関心に応じて学ぶ授業への改善が求められています。その一つの形として注目を集めているのが、「自由進度学習」です。

廿日市市立宮園小学校では、先生方の作成した学習計画表をもとに、子供一人一人が自由進度学習を進めています。この学習計画表には、学習内容や学ぶ順番、推奨する学び方が示されており、自由進度学習のガイドマップとなっています。

この学びを支えるのが、学習コーナーの存在です。このコーナーには、実験ブースや動画撮影ブースなど、多様な学びの手段が用意されており、子供たちは自分に合った学習方法を選択しながら学びを深めます。先生方が学習指導要領や教科書の内容を深く細かく研究し、子供たちが主体的に学ぶための教材を入念に準備しているのです。準備が大変なため、自由進度学習は1学期に1つの単元程度の実施ですが、自分で学ぶことを覚えた子供たちは、普段の授業でも主体的に学ぶように成長しています。そして宮園小の子供たちからは「自分のペースで学べるので安心できる」との声が多く聞かれます。これは、心理的安全性の観点からも非常に重要です。子供同士で学び合い、教え合うたくましい姿を見ていると、我々大人はもっと子供たちの持つ力を信じて、学習を任せるべきだと感じます。

もう一つ特筆しておきたいのは、この宮園小の取り組みを広島県教育委員会がサポートしている点です。指導主事が頻繁に学校を訪れ、教師の指導や相談に応じるだけでなく、他の研究校とも連携しながら、効果的な実践を広めています。こうした「教育委員会の伴走型支援」は、今後さらに重要になっていくでしょう。

これからは、先生に教わるのではなく、子供自身が課題を立てて、自分なりに追究していく探究的な学習が、とても重要になってきます。天草市立御所浦中学校は、この探究的な学習を力強く進めている学校です。この中学校は、全校生徒30名余りの、離島にある小規模校です。いつも同じ人たちの中で過ごすため、初対面の人との交流が苦手だったり、友達との人間関係が固定されやすいといった課題を抱えていました。これは日本全国の小さな学校が同様に直面している課題だと思います。

この島には高校がないため、中学校を卒業すると多くの生徒が島を離れます。そこで「たとえ島を離れても、ふるさと御所浦を愛する人に育ってほしい」という願いのもと、地域学習と探究的な学びを組み合わせたカリキュラムが展開されています。地域の資源を活用し、地域内外の人々と連携しながら、子供たちが自ら研究テーマを設定し、主体的に学んでいます。

校長先生を中心に先生方がICTの特性を深く理解し、地域の特徴を活かしながら、子供たちの未来のために、他の地域に負けない教育をどう提供すればいいかを真剣に考えて、カリキュラム・マネジメントを行っています。自分たちで柔軟なカリキュラムを工夫しているという点で、次期学習指導要領を先取りしていると言えるでしょう。

そしてここでも、天草市教育委員会が伴走しています。御所浦中学校の独自性を尊重しながら、学校の環境や特色を活かした教育を全面的にサポートしています。

今回の諮問には、生成AIに関する記述がたくさん盛り込まれています。生成AIが、教育のあり方を大きく変える可能性を秘めているからです。

こうした中、いち早く生成AIの活用に取り組んでいるのが、ICT教育の先進地域であるつくば市です。教育委員会として、育てたい子供の姿を明確に示し、そのためのモデルを提示しながら、各学校が自主的に実践を進められるようサポートしているのです。

特徴的なのが、総合的な学習の時間や英語の授業など、さまざまな教科で「探究的な学びの伴走者」として生成AIを活用している点です。もともとプログラミングやロボットなどのICT教育を積極的に進めてきた実績がありますから、そのレパートリーの一つに生成AIを加え、着々と使っています。

次期学習指導要領を実施するには、教員養成の段階から新しい学びに対応した経験を積んでおくことが大切になってきます。そうした先進的な教員養成を進めているのが、中村学園大学です。

同大学でICT教育を担当する山本先生は、「10年先の教育現場で役立つスキルを今の学生に体験させたい」と考え、先進的な学びを提供しています。

山本研究室の学生たちはとても自立的で、未来のICT活用を見据えたプロジェクトを自ら立ち上げ、研究を進めています。このような若い世代の方々が学校現場に入ってくることは、とても頼もしいことだと思います。

ICT環境整備3か年計画と

事例について

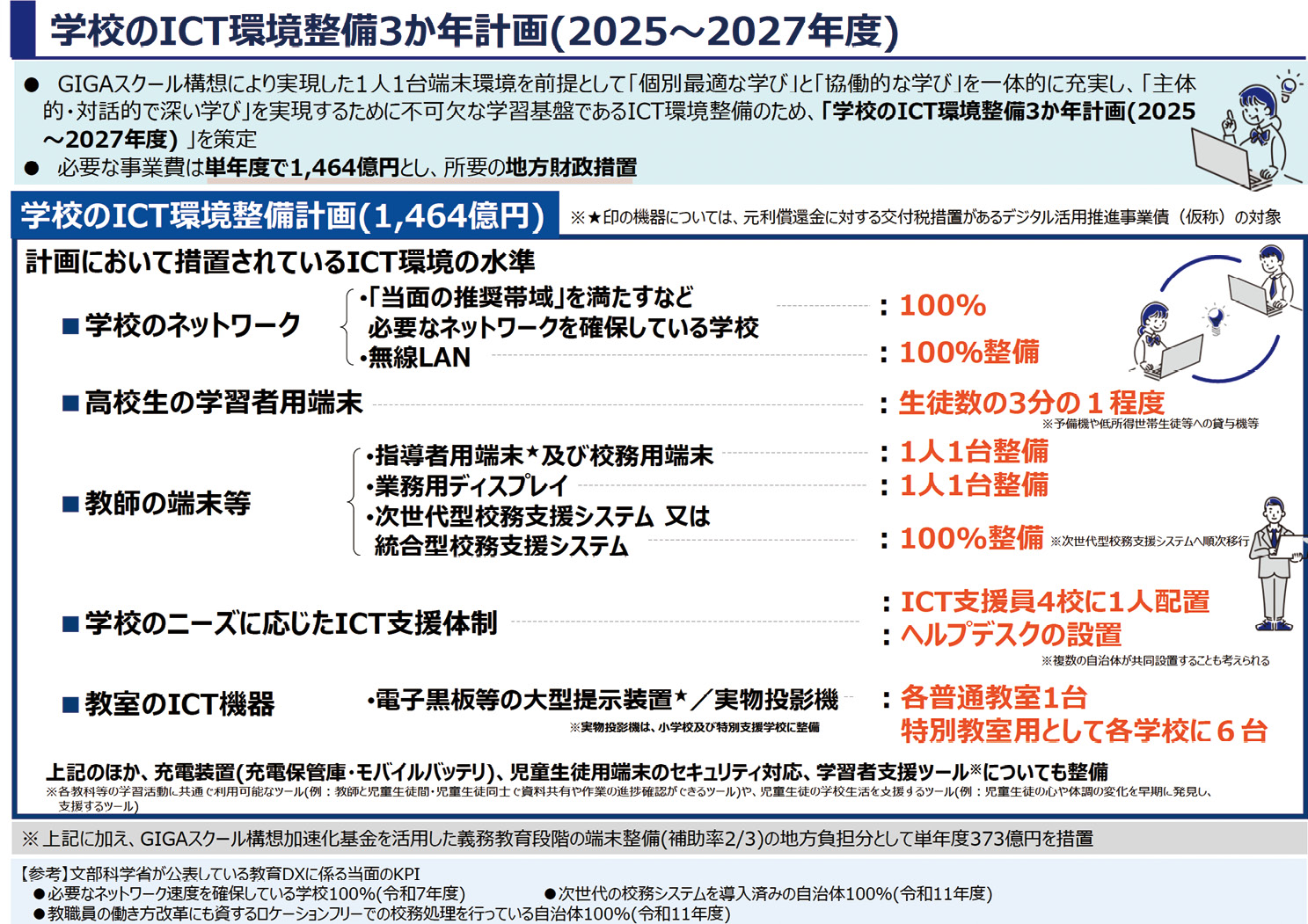

多くの自治体では、GIGAスクール構想第二期に向けて端末のリプレイスが進行中ですが、同時に端末以外のICT環境整備も計画的に進められています。それが「学校のICT環境整備3か年計画」です。

この計画では、2025年度からの3年間で整備すべき項目を明確にリストアップしていますが、その最上位に書かれているのがネットワークの整備です。現在、国が「当面の推奨帯域」として示している水準を満たしている学校はわずか2割程度にとどまっています。ネットワークが脆弱なために端末の活用が進まず、その結果情報活用能力が身につかず、授業改善も進まないという悪循環が発生しています。まもなく全国学力・学習状況調査がCBT化される中、この状況を改善するためにも、国はすべての学校が推奨帯域を満たすことを目指しています。

他にも、指導者用端末や、その端末を職員室で活用する際に繋ぐセカンドディスプレイ、次世代型校務支援システム、大型提示装置、などの整備が含まれています。これらの整備には単年度で1464億円の事業費が計上されており、地方交付税交付金を活用して各自治体での実施が進められています。さらに、一部の機器についてはデジタル活用推進事業債の対象となっているため、これを機に整備を推進していきましょう。

この環境整備3か年計画が示しているようにネットワークを軸とした環境整備は重要な課題の1つであり、今回のチエルマガジンにも、そうした整備に注力している教育委員会の導入事例が掲載されています。

千葉県印西市教育委員会では、Webフィルタリングサービスを活用し、学校でも家庭でも子供たちが安全にインターネットを利用できる環境を整えています。フィルタリングログを活用することで、不適切なサイトへのアクセス状況や、よく利用されるサイトの傾向を把握し、それに基づいた適切な指導が可能になっています。

茨城県潮来市教育委員会では、ネットワークの安定性と高速化を図るために、トラフィックを適切に制御する製品を導入しています。多くの子供が同時に接続しても速度が低下しないよう、データの流れを最適化するシステムを活用しています。これは、スムーズな学習環境を支えるための重要なインフラです。

石川県金沢市教育委員会では、Webフィルタリングシステムとネットワークの高速化・安定化技術を組み合わせ、安全で円滑なICT環境の整備を進めています。この取り組みは、子供たちが安心して学習に集中できる環境を確保するために不可欠なものです。また、金沢市は教員の働き方改革にもICTを積極的に活用していると聞きます。安定したネットワーク環境の整備は、授業支援だけでなく、校務の効率化にも寄与し、教員の負担軽減にもつながります。

文部科学省では、2023年度から「リーディングDXスクール事業」を実施しています。この事業では、GIGAスクール環境を活用して授業改善を積極的に進める学校を指定し、授業公開などを通じて、全国に先進的な実践を発信しています。今回のチエルマガジンには、リーディングDXスクールの夏季学習会の様子が掲載されています。生成AIに関する講演や、GIGA環境を活用した新たな学びの在り方についての講演がレポートされていますので、ぜひチェックしてみてください。

また、今年のJAET全国大会は、東京都港区で開催されました。同会長の髙橋純先生の講演では、「個別最適な学び」をラーメン屋の運営に例え、非常にわかりやすく解説しています。なお、2025年度のJAET全国大会は、つくば市で開催されます。ICT教育の先進地域での開催となるため、教育関係者にとって貴重な学びの機会となるでしょう。ぜひ多くの方に参加していただきたいと思います。

今回の諮問は、新たな時代の学びを創造する重要な転機となります。端末やクラウドといったデジタル学習基盤を活用し、多様化する子供たちに対応した新たな学びの形が検討されていきます。

先生方や教育委員会の方々には、これからの変化を見据え、学習指導要領の改訂に向けた準備を進めていくことが求められます。より良い教育の実現に向けて、今のうちから積極的に取り組んでいきましょう。