生成AIは、探究的な学習の「伴走者」生成AIとの「協働」を通して、子供の世界や可能性を広げる

教育委員会訪問

―茨城県―

つくば市教育委員会・つくば市立

みどりの学園義務教育学校

1970年代からコンピュータ教育を行うなど、日本のICT教育をリードしてきた茨城県つくば市。我が子に最先端の公教育を受けさせたいと、全国から移り住む子育て世代も増え続けている。そんなつくば市は、生成AIの活用にもいち早く着手している。

つくば市立みどりの学園

義務教育学校

〒305-0882

茨城県つくば市みどりの中央12番地1

2018年に義務教育学校として開校して以来、年々児童生徒数が急増中し、現在は1700名を超える子供たちが学んでいる。令和5年度のリーディングDXスクール推進校及び生成AIパイロット指定校でもある。

つくば市教育委員会

〒305-8555

茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1

TEL:029-883-1111

ガイドライン公表前から生成AI活用をスタート

「個別最適な学びと協働的な学びを充実させるために、ICTを活用する。この理念は、1977年にコンピュータを活用した個別学習を開始して以来、今に至るまで不変です」と、つくば市教育委員会の森田充教育長はいう。インターネット黎明期からインターネットを活用した協働的な学びを行い、GIGAスクール構想が始まる前から、端末を使って個別最適な学びと協働的な学びを行って来たのも、その理念の現れだ。

「子供たちに『最先端の学び』を提供し、これからの社会で幸せな人生を送れるようにしてあげたい。これがつくば市の願いです。生成AIはこれからの社会に欠かせないテクノロジーですから、早く子供たちに生成AIを体験させ、より良い使い方を身に付けさせてあげたいと考えました」と森田教育長は、学校で生成AIを使う必要性を自動車に例えて解説してくれた。

「自動車はとても便利で、現代社会に欠かせない道具です。しかし、いきなり運転したら事故を起こしかねません。だから教習所でしっかり、運転技術や交通ルールを学びますよね。生成AIも同じです。今後の社会に欠かせない道具ですが、何も知らないまま生成AIを使ったら、子供たちは事故やトラブルに遭ってしまうかもしれません。だから学校でしっかり、使い方を教えるのです」(森田教育長)

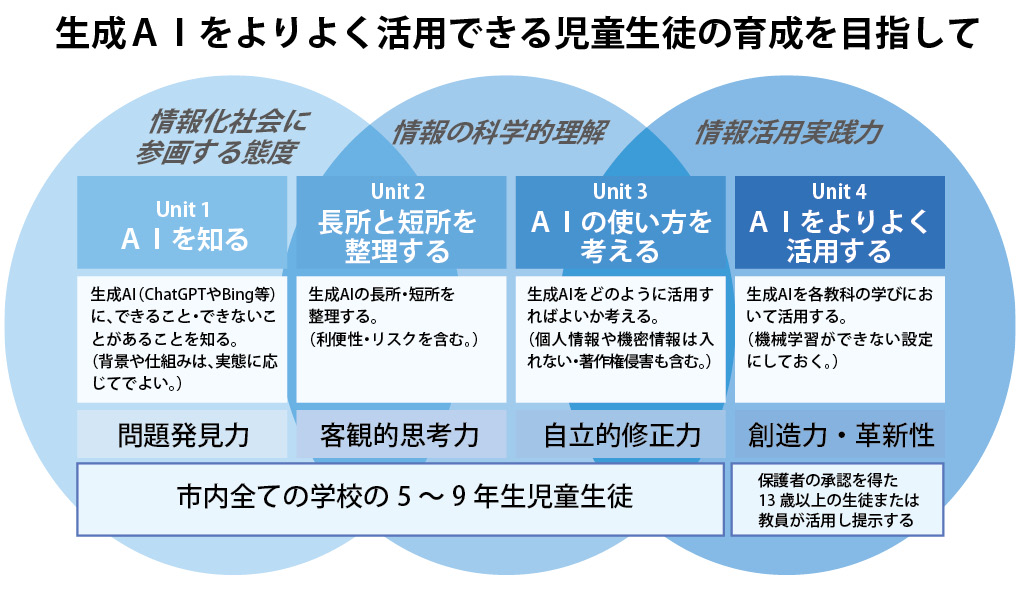

つくば市の動きは速かった。23年7月に文部科学省が「生成AIに関する暫定的なガイドライン」を公表する前から、市立小中学校及び義務教育学校各校にいるICT推進委員の先生が中心となって、生成AIの活用事例を開発。生成AIを知る段階(ユニット1)から始め、長所と短所を整理し(ユニット2)、生成AIの使い方を考える(ユニット3)と、段階を踏みながら全校で展開していった。

文部科学省の暫定的なガイドラインでも示されているが、生成AI活用には、まずそのメリット・デメリットを知ることが欠かせない。ここでも、つくば市の特徴が出ている。

「先生が生成AIの長所・短所を教え込むのではなく、子供自身が『気付く』指導案を開発しました」と、つくば市教育委員会の大坪聡子指導主事は語る。

例えば小学5年生から中学3年生を対象に、次のような活動を行った。まず生成AIに、子供たちが“未読”の物語を要約させてみる。瞬時にあらすじが出力され、子供たちは「すごい!」と驚く。次に、子供たちがみな知っている物語を要約させてみる。生成AIを使ったことのある方はご存知だと思うが、生成AIはいつも正しい答えを返してくれるわけではない。すると子供たちは、「あれ?なんか違うぞ?」とざわつく。こうした活動を通して、子供たちは生成AIの得意・不得意やメリット・デメリットを体験的に学んでいったという。

生成AIと向き合う授業を市内全校で実施

こうした事例の開発と普及のキーパーソンとなったのが、ICT教育推進委員だ。各校のICT教育推進委員が参加するチャットグループで、自分が所属する学校の事例を発信。それを見て、他の委員は自分の学校に伝達。もちろんチャット上で質問や助言も繰り返された。ICT教育推進委員が「横展開」と「縦展開」両方の軸となることで、次々と効果的な実践が誕生し、普及していった。

「一校も漏れることなく、みんなでやりましょうが、つくば市の基本姿勢です。そしていい実践事例が生まれたら、必ず共有します。学校内で先生方に広めるのはもちろん、他校とも共有します」 (森田教育長)

そうやって集まった実践事例を教育委員会でまとめ、毎年冊子も発行している。最新の冊子『つくば市プログラミング学習・生成AI活用の手引 第6版』では、次のような生成AI活用指導案が掲載されている。

中学生の英語科では、生成AIロボットと英会話する授業が行われている。Chat GPTを使って、自分に合った会話のスピードや難易度にAIロボットを設定し、英会話を練習するのだ。また全学年の国語科では、Chat GPTを使って、プレゼンテーションの原稿をブラッシュアップ。自分が作った原稿を生成AIに読み込ませて評価してもらい、それをもとに原稿を改善する。こうした授業が、市内全校で行われている。

「児童生徒のためになる、未来で役に立つ力をつける授業をしてあげたいと、先生方は熱心に取り組んでいます。なにより先生自身が、生成AIという最新技術を楽しんでいる。生成AIを使えば、こんな授業もできるのではとワクワクしながら挑戦しています」と森田教育長はいう。この先生方の情熱とチャレンジ精神が、つくば市のICT活用の原動力になっている。

探究的な学習の道具として生成AIを使うみどりの学園

つくば市では、ユニット1~3までの「生成AIと向き合う授業」は市内全校で実施。「各教科の学びで生成AIをより良く活用する」ユニット4の実施は、各学校の裁量に委ねている。

みどりの学園義務教育学校(以下、みどりの学園)は、ユニット4を実施しているうちの一校だ。ICT教育だけでなく個別最適な学びや協働的な学び、探究的な学習や自由進度学習など、令和の日本型学校教育を進めている同校は、令和5年度のリーディングDXスクールの生成AIパイロット校にも選ばれ、同年から「教科での生成AI活用」に取り組んでいる。

「本校は、2040年の世界を変えるチェンジメーカーを育てることを理念に、『日本最先端の先進的ICT教育』を目指しています。生成AIの活用だけでなく、プログラミングなどのSTEAM教育、教育データの利活用などにも取り組んでいます」と語るのは、みどりの学園の中村めぐみ教頭先生だ。教科授業で、どのように生成AIを活用しているのだろうか。

この日見せていただいた9年生(中3)の理科の授業では、「持続可能な社会と科学技術の発展の両立のために」というテーマで、自分が考えた社会的な課題をICTを使って解決する自由進度学習に取り組んでいたが、課題を立てたり解決案を考える際に、生徒たちは生成AIを使っていた。

「生ゴミに虫が発生しないクリーンフィルター」を考案しようとしていた生徒は、「虫が発生する条件や仕組み」を生成AIに尋ね、参考にしていた。また「住人と会話しながら、その生活リズムに合わせて電気代を節約してくれるAI」を作ろうとしていた生徒は、自分の家庭の毎月の電気代を生成AIに読み込ませ、来月の電気代を予測させたり、節電のアイデアを尋ねたりしていた。

このように、みどりの学園では、「生成AIを使う」授業を設けるというより、各教科で「探究的な学習」を行う際に、一つの道具として生成AIを用いている。

「一斉授業で先生が教え込む授業で生成AIを使っても、効果的な活用にはならないと考えています。子供が主体的に探究する学習で使ってこそ、生成AIはその力を発揮します。みどりの学園が教科の授業で生成AIをうまく活用できているのも、以前から主体的・対話的で深い学びを実践してきたからこそです」と森田教育長は言い、中村教頭先生はこう続ける。

「生成AIは、探究的な学習を手助けしてくれる『伴走者』として最適です。生成AIに答えを求めるのではなく、探究を進める『ヒント』を提供してもらうのです」

探究的な学習で「課題を設定」する時には、生成AIに現時点での自分の考えを入力し、「他にどんな視点があるか」と助言を求める。「まとめ・表現」でプレゼンテーションの原稿を作成する時には、生成AIに原稿を読み込ませ、改善点を指摘してもらうのだ。

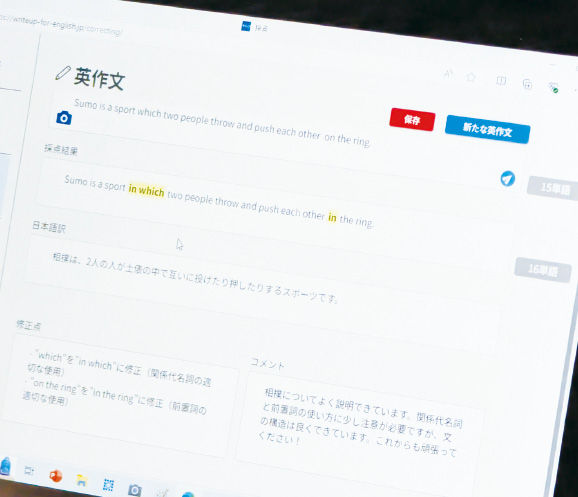

この日見学した9年生英語の授業でも、この方針は徹底していた。

自分が作成した英文を推敲する場面で生成AIを使っていたのだが、「正しい英文に直して」と命令するのではなく、「修正のコツを教えて」と助言を求めていたのだ。

こうした活用を行うには、先生の「問いかけ」が大切だと、みどりの学園、そしてつくば市では考えている。

例えば探究的な学習で課題の解決策を考える時、子供たちの様子を見守りながら、先生はこう問いかける。「この方法にデメリットはある?」「実現可能な案なのかな?」。そして考え込んだ児童生徒に対して、「生成AIにアドバイスをもらってみたら?」と助言するのだ。この日の授業でも、先生方は「生成AIに『答え』を求めるんじゃなくて、問いかけてごらん」と、声をかけていたのが印象に残った。

森田教育長も、「問いかけ」の大切さをこう指摘する。

「つくば市では、先生が『教える』から子供が『学ぶ』へ、シフトし始めています。子供が自ら学べるように、先生は支援していかねばなりません。生成AI活用に限らず、先生がどう『問いかけ』るかが、令和の日本型学校教育では重要になります」

生成AIは協働的な学びの相手の一人

そしてみどりの学園では、生成AIを「協働的な学び」相手の一人と位置付けている。

「そもそも協働的な学びを行うのは、他者と対話することで、自分が持っていなかった新たな発想や視点を獲得するのが目的です。しかし子供が持つ知識や経験は決して多くはありません。そこで生成AIを活用し、友達との協働では出てこない斬新なアイデアや多面的・多角的な視点を提供してもらうのです」

例えば社会科で東海地方の産業と課題について学んでいる時、生成AIが「鰹節に注目してみては」とアドバイスしてくれたことがあったという。

「社会科の教科書には『鰹節』というワードは載っていませんし、友達からもこの視点はなかなか出てきません。生成AIが探究的な学習を深めてくれました」と、中村教頭先生は目を細める。

協働的な学びの相手として、生成AIには「3人の役割がある」と、中村教頭先生はいう。1人は同級生の友達。もう1人はちょっと物知りな先輩、そして最後の1人は先生。例えば、英文推敲のポイントを教えてくれるのは先生だ。

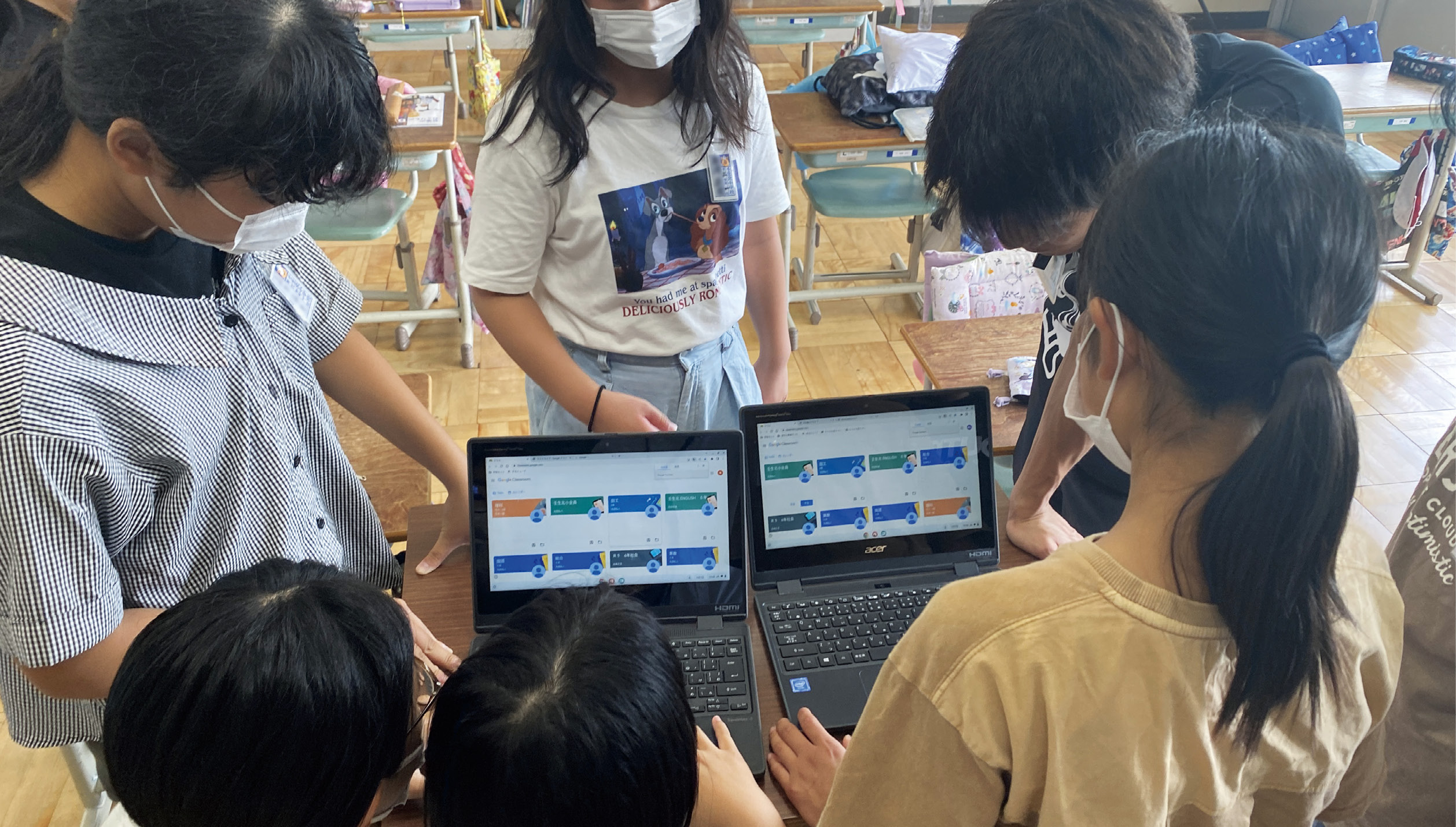

この日の8年生社会科では修学旅行の行程表をグループごとに考える活動が行われていたが、生成AIを「友達」として使っていた。

生成AIに作成させた行程案を見ながら、「こんな案を出して来たけど、本当にこのタイムスケジュールで移動できるの?」「Google マップ™ でチェックしてみるよ」「函館山観光に、もう少し時間を取りたいよね」と、ワイワイと話し合いながら進めていた。まるで、友達がもう一人増えたかのようだった。

「実は、友達同士って相手を批判するのが難しいんです。友達のいいところを探してほめよう、という学校文化がありますから。でも生成AIが出して来た意見には、遠慮なく批判ができる。クリティカルな見方をしながら対話できるのは、生成AIの良さです」

そんなみどりの学園でも、生成AI活用を始める前は、不安視する先生もいたという。「生成AIを使うと、子供たちが自分の頭で考えなくなるのではないか」と危惧していたのだ。

しかし今では、「生成AIを使い始めて、今までより自分でしっかり考えるようになった」と、先生も児童生徒も実感している。生成AIは常に正しい答えを返すとは限らないので、自分で考えて見極めなくてはならない。生成AIはまだ習っていないワードも使ってくるので、調べなければならない。ある生徒は「生成AIは『楽ができるツール』だと思っていたけど、今まで以上に自分が学ばなければいけないのだと分かった」と中村教頭先生に語ったそうだ。

生成AIで教育データの利活用も行っていく

今後は、生成AIを「子供が自己調整する」手段としても、使ってみたいと中村教頭先生はいう。

「成果物や授業の振り返りをセキュアな環境で生成AIに読み込ませ、今の自分に足りない視点、学習方法の改善点、身に付けたい力などの助言をもらい、今後に活かしていく。そんな使い方もできると考えています」(中村教頭先生)

先生の授業改善の手段として使うことも視野に入れている。例えば児童生徒の学習成果物や振り返りなどを生成AIに読み込ませ、子供たちの傾向や課題などを指摘してもらうのだ。

「一種の『教育データの利活用』ですね。先生が見取れていなかった子供の様子を生成AIで可視化できれば、授業改善が進むのではないでしょうか。

これからの社会を生きていく子供たちを育てるには、生成AIは絶対に必要です。生成AIなどのテクノロジーと向き合い、上手に使うことで、子供たちの可能性を広げてあげたいと思います」(中村教頭先生)

つくば市教育委員会

教育長

森田 充 氏

つくば市 教育局学び推進課

兼 総合教育研究所 指導主事

大坪 聡子 氏

つくば市立みどりの学園

義務教育学校 校長

山田 聡 先生

つくば市立みどりの学園

義務教育学校 教頭

中村 めぐみ 先生