公開日:2017/8/4

英語教育におけるアクティブ・ラーニングの有効性

教員による知識伝達型の受動的な学びから、生徒・学生が主体となる能動的な学びへ。今、高等学校や大学において、学びのスタイルが変わってきている。特に、英語教育においては、学習者が英語を介して、日本や世界が抱える問題の解決策を協働して探り、英語で発信するという学びが取り入れられるようになった。英語教育におけるアクティブ・ラーニングの有効性について、立教大学グローバル教育センター長の松本茂教授とともに考えた。

立教大学 グローバル教育センター長

松本 茂教授

立教大学グローバル教育センター長。同大学経営学部国際経営学科教授。最近では、文部科学省「英語教育の在り方に関する有識者会議」「入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用促進に関する連絡協議会」などの委員も務めている。

アクティブ・ラーニングで「思考力・判断力・表現力等」が身につく

「アクティブ・ラーニング」は諸外国の大学では1990年代から提唱・実践されてきた教育方法です。日本において「アクティブ・ラーニング」という言葉が注目されたのは、2012年8月の中央教育審議会(中教審)の答申で、「大学において従来のような知識伝達を中心とした授業から、学生が主体的に課題に取り組み、思考を活性化させる能動的学修(アクティブ・ラーニング)への転換が必要である」とされたことからでした。その後、初等中等教育に関しては、2014年11月に、中教審に対して「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」が諮問され、2020年度からの次期学習指導要領における、児童生徒が課題に対して主体的・協働的に学ぶ「アクティブ・ラーニングの充実」が提案されました。

なぜ、学校教育においてアクティブ・ラーニングが求められるようになったのでしょうか。それは、次期学習指導要領で求められている「思考力・判断力・表現力等」が身につき、生徒が「主体性・多様性・協働性」を持って学ぶことができるからです。アクティブ・ラーニングは「主体的・対話的で深い学び」ということであり、「探究型学習」や「課題基盤型学習(Project Based Learning)」などとほぼ同じ意味で使われています。グローバル化や高度情報化が進む現代社会では、知識を活用して課題を解決する力、新たな価値を創り出す力が必要とされます。アクティブ・ラーニングは、そのような力を身につける学びの発想・手法として注目されているのです。

TeachingからLearningへの大きな転換

従来のような知識伝達型の授業では、学習者にとって知識は短いスパンでの定着にすぎず、知識を主体的に活用することが想定されていませんでした。教員は授業時間のほとんどの時間を自分で板書しながら解説し、時々、生徒を指名して知識力を試す質問をする。生徒は分かれば答え、ひたすら板書された内容をノートに取って記憶するだけ。教員が説明したことが、どうしてそうなる(なった)のかということについて、生徒は考えることもなく、事実を覚えるのみで、その覚えた知識を実生活でどのように活用するかという活動はない。定期試験で良い点数を取るために、この作業を繰り返していく。これまでは、そのような「Teaching」主体の授業がほとんどでした。

アクティブ・ラーニングを取り入れると、まず教室の風景が変わります。学習者はグループごとに顔を向き合わせて座ります。それだけでも授業の雰囲気や関係性に変化が現れますね。そして、学習者はたとえば、社会で実際に起きている問題について、グループで話し合いながら解決策を考え、発表します。英語の授業ではその話し合いを英語で行います。先生が解説をするのではなく、学習者が自ら考え、深く掘り下げて、主体的に学ぶことになります。また、グループで活動することによって協働的に学ぶことになるのです。

こうした活動は「Learning(学び)」であると言えるでしょう。つまり、アクティブ・ラーニングを取り入れることにより、授業はTeachingからLearningへと大きく転換するのです。

知識伝達型では本当の定着にならない

英語教育の観点で言えば、学習者にいかに「使える英語力」をつけさせるかということが重要です。そのためには、教科書本文の内容を理解(input)し、それについて、学習者が自分の意見を表現(output)するということが必要です。たとえば熱帯雨林について学んだら、そのトピックについての課題を見つけ、学習者自らが調べ、ディベートやディスカッション、グループでのプレゼンテーション、ポスターセッションといった発表をし、さらにはレポートやエッセイを書くという活動が考えられます。このように学習者がグループで活動をしている間、教員は教室を回り、助言をします。そうして板書の時間が減り、教員が教え込むことが減り、学びの主体は学習者に移るのです。

これまでの授業のスタイルを変えることは、教員のみなさんにとって勇気がいることかもしれません。「自分で教えた方が効率的ではないか」と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、実際に教えたことは知識として定着していますか。教員は”教えたつもり”、学習者は”わかったつもり”になっていないでしょうか。たとえば、授業中にプリントを配り、キーワードを穴埋めするような指導をしたとしても、そのことが違う文脈で使われたら、その知識を使うことができず、実際に「使える英語力」がついているのかがわからない、ということがあります。本当に理解したということは、学習者が「聞いて理解したこと」を「自分の言葉で言い換えることができる」ということです。そして、「何がわかって、わからなかったのか」を把握することができるということです。

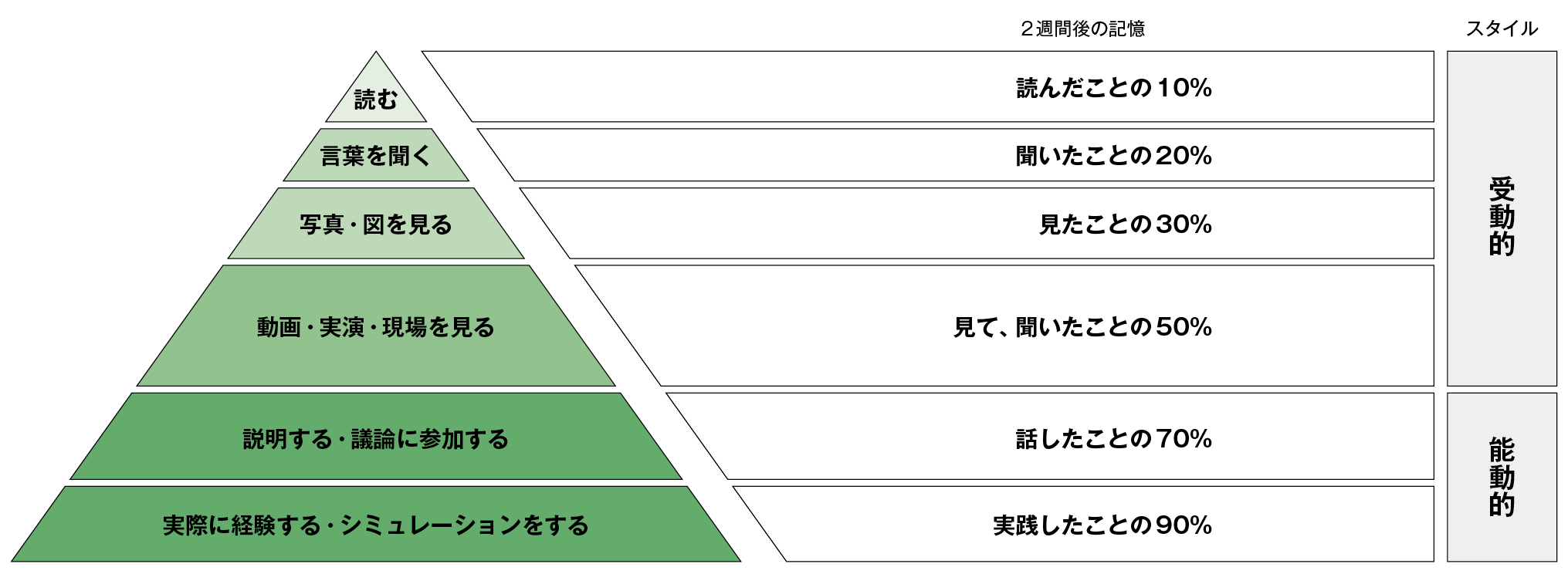

米国の教育学者であるエドガー・デール(Edgar Dale)が実施した調査によると、【図1】にあるように、「学習してから2週間経った時点での知識の定着率」は、その学習方法によって大きく異なることが知られています。「読むだけ」では10%、音声を「聞くだけ」では20%しかなかった定着率が、「説明する・議論に参加する」ことによって70%、「実際に経験する・シミュレーションをする」ことでは90%にまで高まります。つまり、能動的な学習経験をするほど、長いスパンで定着することになるのです。

自分のこととして考えるようになる課題を

英語科教員の方から「アクティブ・ラーニング型の授業をすると、生徒が何を学んでいるのかわからなくなるのではないか」という不安の声を耳にすることがあります。また、「アクティブ・ラーニングを取り入れても、それが深い学びにつながっているかどうかがわからない」といった声もあります。アクティブ・ラーニングを実践していくうえで重要なのは、教員が学習者に向けて「どのような課題設定をするか」ということにあるのです。つまり、学習者が課題を自分のこととして考えることができるような活動に結びつく発問ができるかということです。

今、スーパーグローバルハイスクール(SGH)では、生徒が課題研究に取り組み、教科横断型で学びを深めています。社会的な課題について、生徒が調査研究し、プレゼンテーションを行い、それに対する質問に即興で応答し、時には海外の高校生や大学生とのディスカッションも行っています。こうした教育方法は特別なことではありません。今後はSGHが推進力となり、多くの学校で課題探究型の学習が広がっていくことに期待しています。

大学では「英語で」専門分野を学ぶように

大学における英語教育のあり方にも見直しが必要だと思われます。大学は、「英語を」教えるのではなく、「英語で」専門分野を教える授業を行う場であるべきです。多くの大学には「外国語教育センター」といった組織があり、全学的な英語教育のカリキュラムを構築していますが、これからの時代は、専門教育と融合した英語教育を各学部で構築していくことが求められるでしょう。

大学では今、海外留学の機会が広がり、海外からの留学生も多く受け入れるなど、国際化が進んでいます。ただし、大学2年次後期から1年間の交換留学に行く場合、1年次の12月頃までに最低でもTOEFL iBT®でおよそ61〜71点、IELTSTM6.0〜6.5といったスコアに到達していなければなりません。そのためには、大学入学後にTOEFL iBT®やIELTSTMの受験に対応できるような英語力を高等学校在学中から身につけておく必要があります。また、海外インターンシップに参加したい場合にも、いくら高い意欲があっても、仕事の現場で通用する英語力がなければ、スタートラインに立つことすらできません。さらに、留学をするにも、インターンシップに参加するにも、現地では英語で考え、発信することが求められますので、日頃からそのような経験をしておく必要があるでしょう。そこで、高等学校の先生方には、生徒が大学では専門分野を英語で学び、さらに留学やインターンシップで実践力を身につけるという学び方をしていくことになることを意識して、ぜひ、4技能を統合した活動中心の授業を展開していただけたらと思います。

そして、大学の教員には、入学してきた学生の英語力が低い場合でもやりがいのある課題を設定し、学生の英語力を高めつつ、専門分野との関連がある授業を行っていただきたいものです。

PICサイクルで学び、ICTも活用する

英語でアクティブ・ラーニングを進めるうえでは、【図2】のようなPICサイクルで学ぶことが必要です。まず、学習者は「Practice(個人学習)」を行い、授業で「Interaction(集団学習)」に取り組み、「Communication(実践)」するというサイクルを繰り返すのです。このPracticeの場面では、ICTを活用することも有効でしょう。映像教材を自宅で見て予習してから授業に参加するといった反転授業のスタイルが最近は注目を浴びています。たとえば自宅でプレゼンテーションの映像を見て、聞いた内容をメモして授業に臨みます。そして、Interactionとなる授業時間には、個人学習をしてきたことをもとに、その内容をreproduction(再構築)し、学習者同士で考えを述べ合うということを行います。そして、話し合った内容をプレゼンテーションツールなどでまとめて発表することもできます。さらに、英語を使う場は授業だけにとどまらず、海外の高校生とメールのやり取りをしたり、英語のディベート大会に出たり、海外研修先で英語でプレゼンテーションをするなど、実際のCommunicationの体験を積むことが、「使える英語力」を高めることにつながります。そして、Communicationの場面で、満足のいく結果を出せなかったら、そこからまたPracticeを積んで、次のInteractionやCommunicationに備えるのです。もし、Practiceをしてこない生徒・学生がいる場合は、Interactionとの関係性を明確にし、自律した学習者になるよう指導することが必要です。

アクティブ・ラーニングで変わる英語教育

今後は学習指導要領の改訂、大学入試改革などにより、英語教育改革が進んでいきます。大学教育が変わり、大学入試が変わり、高校教育が変わっていく。すると、高校入試も変わり、中学校や小学校での教育も変わっていくでしょう。アクティブ・ラーニングという教育方法が導入され、TeachingからLearningへと授業が変わり、学習者が主体的・協働的に英語を使って活動する。その結果、英語の4技能の力がバランスよく伸び、「使える英語力」が身につくことになるのです。