公開日:2025/10/8

知っておくべき「大きな変化」とは?

見え始めた次期学習指導要領の「輪郭」

中央教育審議会での議論が進み、次期学習指導要領のおおまかな形が見え始めた。教育課程の弾力的な運用が可能となり、教育の自由度が大きく広がる一方で、自治体や学校には明確なビジョンと高度なマネジメント力が求められ、責任はこれまで以上に重くなる。新しい時代に向け、今から備えておくべきことは何か。中央教育審議会の教育課程企画特別部会で主査代理を務める東京学芸大学教職大学院の堀田龍也教授にお聞きした。

次期学習指導要領の全体像とポイント

今、中央教育審議会の教育課程企画特別部会では、2030年度スタートが見込まれる次期学習指導要領の検討が進んでいます。このチエルマガジンが発行される10月までには、集中審議の結果をまとめた論点整理が出される見通しです。

2024年12月に行われた文部科学大臣からの諮問では、次期学習指導要領の方向性を示す4つのポイントが打ち出されました。

①質の高い、深い学びを実現し、 分かりやすく使いやすい学習指導要領の在り方

②多様な子供たちを包摂する柔軟な教育課程の在り方

③各教科等やその目標・内容の在り方

④教育課程の実施に伴う負担への対応を含む、学習指導要領の趣旨の着実な実現のための方策

今回は、この中でも特に②柔軟な教育課程の在り方についてお話ししたいと思います。

教育課程を柔軟に運用できるようになる

「柔軟な教育課程」とは、分かりやすく言えば、日本全国すべての学校が、学習指導要領が定めた通りに同じ教育を行うという現在のスタイルから、各地域や各学校の特色や教育ビジョンに合わせて、ある程度の自由裁量をもって、教育課程を編成・運用できるようにしようという考え方です。

その代表的な例が、授業時数の柔軟化です。現行の学習指導要領では、文科省の特別な研究指定を受けない限り、授業時数を変更することはできませんでした。それが次期学習指導要領では、教育委員会や校長の裁量で授業時数を弾力的に変更できるよう、検討されています。

例えば、中学校・英語の標準授業時数は140時間になっていますが、外国語教育に力を入れたい学校が150時間に増やし、その分を他教科から振り替えるといったことも可能になる見込みです。ただし極端な増減は学力に大きく影響する恐れがあるため、国が定めた標準時数の1割程度の範囲で変更できる方向で議論が進んでいます。

また、学校単位だけでなく、子供一人一人に応じた教育課程を柔軟に運用できるようにすることも検討されています。例えば、特定分野に秀でたギフテッドの子や特別支援が必要な子、不登校の子などに対し、在籍する学校・学級において、その子に合った教育課程が適用できるなどです。

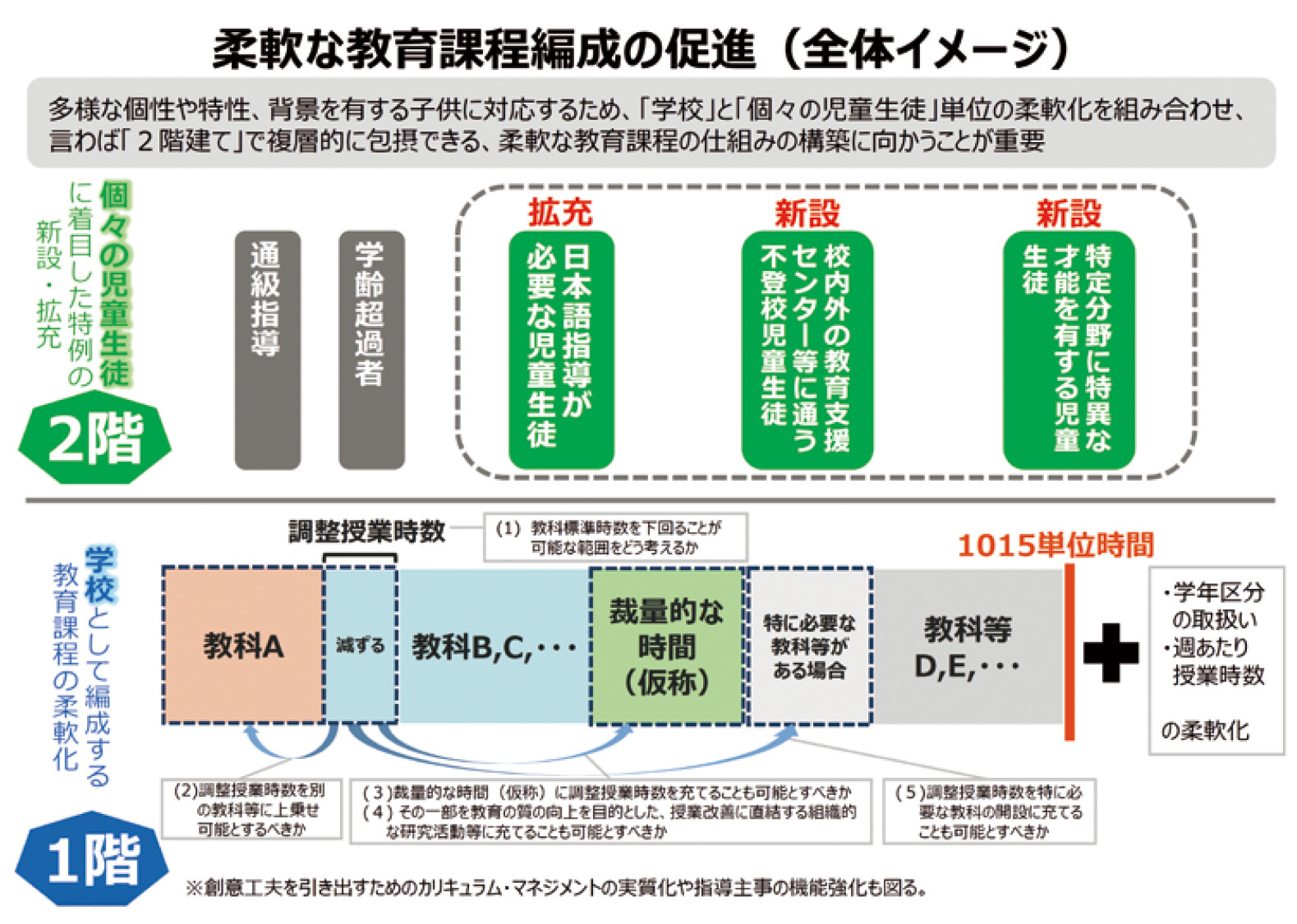

つまり図1に示したような「2階建て構造」で教育課程を弾力的に運用することで、多様な子供たちに合った教育を実現できるようになるのです。

これまでの学校運営には、他校や他自治体と同じことを行おうとする「横並び」意識が根強くありました。校長先生も数年で異動するため、大きな改革を行いにくい事情もありました。しかし次期学習指導要領では、自治体や学校ごとに特色を打ち出す舵取りが求められます。「どんな子供を育てたいのか」という明確なビジョンを持ち、それを実現するための具体策を着実に進めていくマネジメントが重要になってきます。

次期学習指導要領のもとで管理職となる先生方や教育委員会は、今から準備を始めてほしいと思います。教員数を大幅に増やすことは難しいため、限られた人員を効果的に配置し、外部人材も積極的に活用するといった経営判断が欠かせません。マネジメントスキルを高める研修を計画的に行ったり、教頭・教務主任・学年主任などの段階から、意識的にマネジメント経験を積ませ、将来の学校運営を担う人材を育てていく長期的な視点も必要です。

管理職や教育委員会のマネジメントが、学校教育の質を大きく左右する時代が到来します。自由度が高まる分、責任もこれまで以上に重くなることを、しっかり意識しておいてほしいと思います。

柔軟な教育課程編成の促進について~各学校が編成する一つの教育課程では対応が難しい子供の包摂~

次期学習指導要領では探究的な学びが重視される

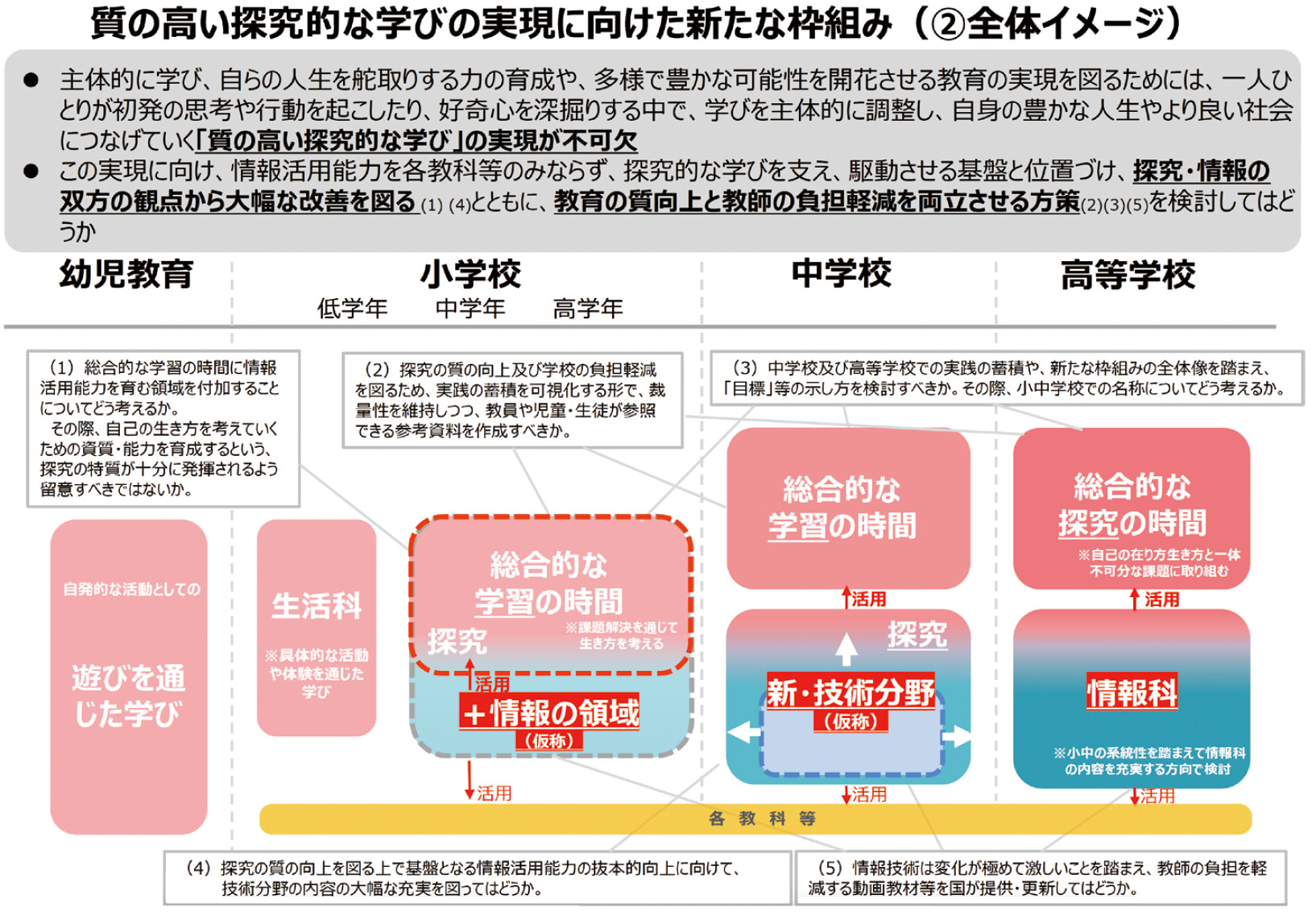

次期学習指導要領では、これまで以上に「探究的な学び」が重視される見込みです。

これまで探究的な学びは総合的な学習の時間で行うのが中心で、各教科の授業内ではあまり行われてきませんでした。しかし近年、総合に限らず、すべての教科で探究的な学びを進めるべきだという声が強まっています。

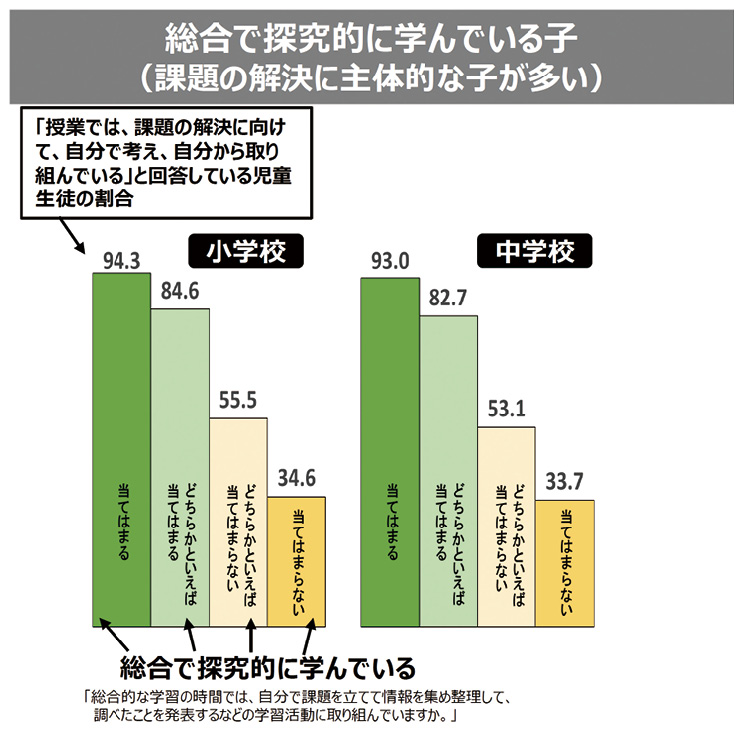

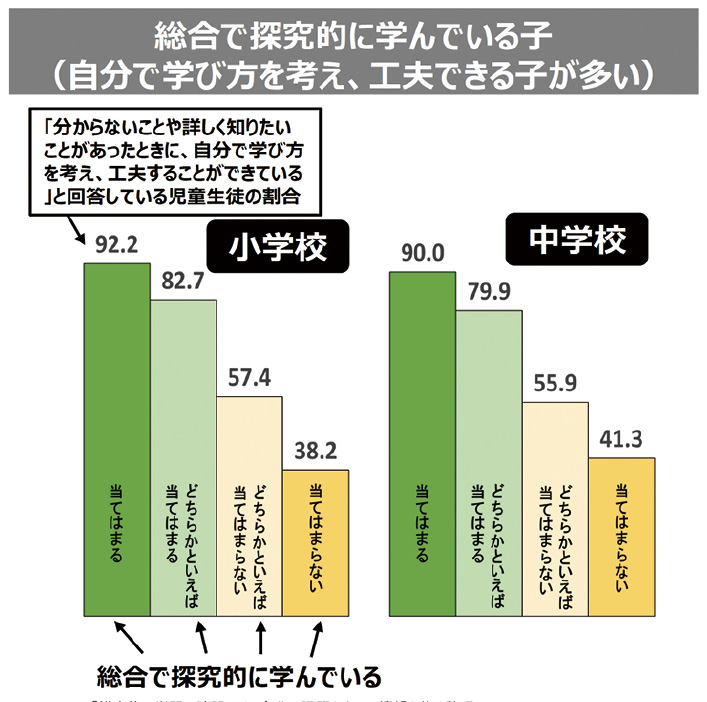

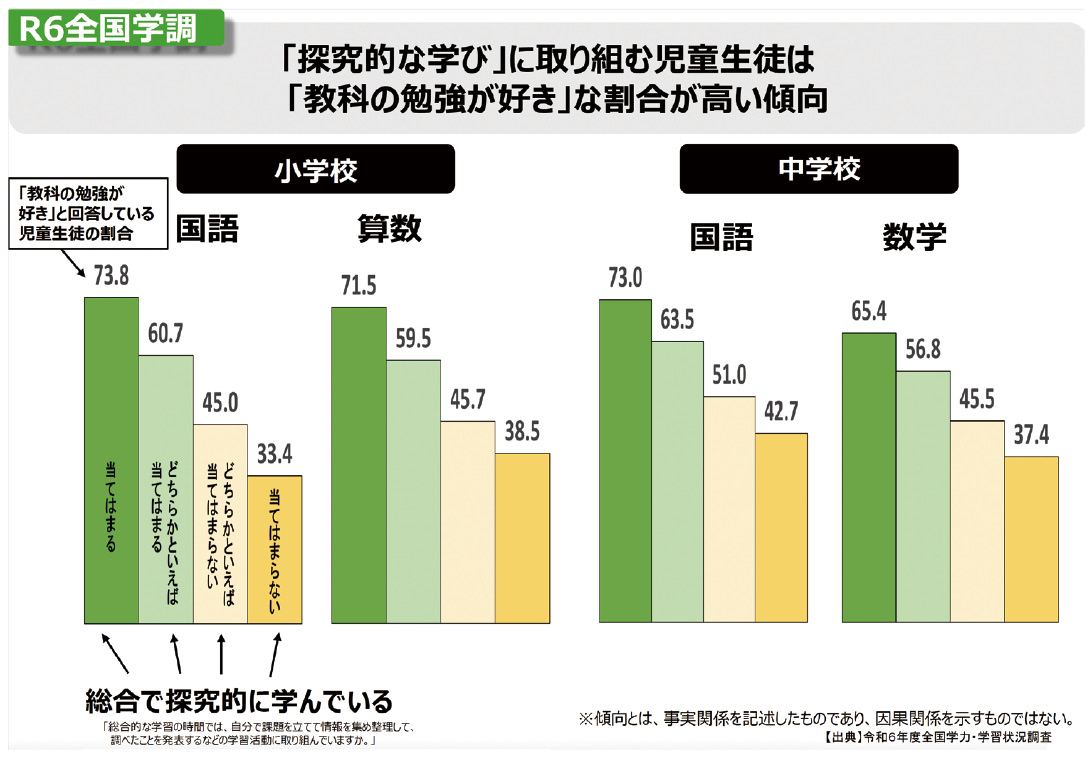

背景には、全国学力・学習状況調査などによって、探究的な学びが子供たちに与える効果が、具体的なデータとして裏付けられてきたことがあります。その一つとして、探究的な学びをしている子供ほど、主体性や自立性が高まりやすいことが明らかになっています。探究的に学んでいる子供ほど、「課題解決に向けて自分で考え、自分から取り組む」「分からないことやもっと知りたいことがある時に、自分で学び方を考え、工夫できる」力が育まれ、「教科の勉強が好き」という割合も高くなっています(図2)。

こうしたデータを根拠に、各教科でも積極的に探究的な学びを取り入れようと、現在議論されています。1人1台端末が整った今ならば、子供たち一人一人が、自分の課題を自分のペースで探究できます。先生が教え込む時間がなくなるわけではありませんが、授業の中で子供が主体的に、自律的に探究していく時間を、もっと増やしていくのです。

情報活用能力の「抜本的向上」のために

探究的な学びを進めるうえで欠かせないのが、「情報活用能力」です。自分なりに課題を設定し、必要な情報をネットなどから適切に収集し、既習事項と関連づけながら情報を整理・構造化して分析し、まとめ・表現につなげる。こうした情報活用能力が備わっていなければ、一人一人が探究的な学びを進めていくことはできません。現行の学習指導要領でも、情報活用能力は「学習の基盤となる資質・能力」と位置付けられています。

しかし現状では、学校や自治体によって大きな格差が生じています。情報活用能力を育成する体系的なカリキュラムを作り、着実に育成している学校がある一方で、端末を利用する機会すら少なく、タイピングもままならない学校もあります。こうした二極化が進む中、文部科学大臣からの諮問には「情報活用能力の抜本的向上」という強い言葉が盛り込まれました。この「抜本的」といった表現は諮問文中でここにしか使われておらず、それだけ情報活用能力の育成が重視されていることがうかがえます。

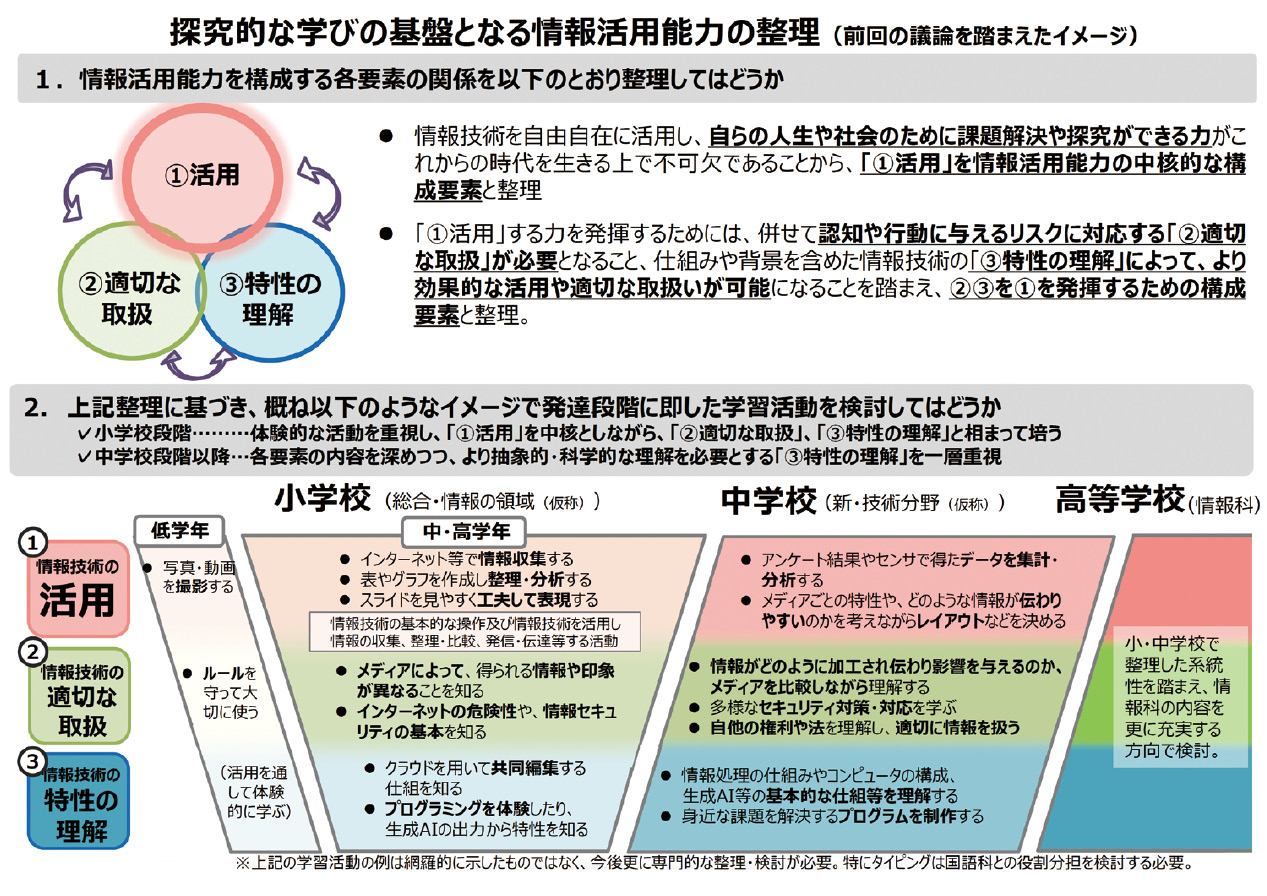

情報活用能力の「抜本的向上」を図るために、次期学習指導要領では情報活用能力とは何かを整理し、再定義します(図3)。

①「活用」は、ネットでの情報収集や、表やグラフを使った整理・分析、スライドでの表現など、「情報技術」を自由自在に使いこなす力を指します。②「適切な取扱」はメディアリテラシー的な力であり、③「特性の理解」は、テクノロジーの仕組みを理解したり、プログラミングする力を指します。

②と③に支えられながら①の活用を進めていく、というイメージですが、そのウェイトは発達段階によって異なります。小学校では、①の活用を中心とし、ICTに慣れることを主眼とします。中学校では①~③をバランスよく学び、高校では③を中心に現行よりも高度な内容を学びます。

確実に情報活用能力を育成するために、次期学習指導要領では教育課程の再編も検討されています。

中学校では、技術・家庭科を技術分野と家庭分野に分離し、技術分野を「情報・技術科(仮称)」とする案が議論されています。現在高校の情報科で扱っている内容の一部を中学校に前倒し、高校では今よりも高度なプログラミングやデータサイエンスを行う構想です。これまでよりもさらに専門性が高い指導が求められますから、情報技術に詳しい教員の確保が重要になってきます。外部の専門家の力を借りるという措置も、必要になってくるでしょう。

一方、小学校では総合的な学習の時間の中に「情報の領域(仮称)」を設け、情報活用能力を体系的に学べるようにします。総合で情報活用能力を習得し、その力を総合や各教科などでの探究的な学びに活かすという、学びの循環を作る設計です。

現行学習指導要領では、どんな情報活用能力を何年生で学ぶのかが示されていないため、学校はカリキュラムづくりや時間の確保に苦労しています。そこで次期学習指導要領では、各学年の学習内容を明示し、全国どの学校でも体系的に指導できるようにすることが検討されています。

今号に掲載されている記事について

こうした議論の土台には、研究開発学校での先行的な実践があります。研究開発学校とは、文部科学省の指定を受けて、現行の学習指導要領にとらわれることなく新たな教育課程や指導方法を研究・開発する学校のことであり、その実証データが次期学習指導要領の検討に活かされているのです。

今回のチエルマガジンに掲載されている愛知県春日井市も、研究開発学校の一つです。春日井市が研究しているのは、情報活用能力を育成する教育課程の開発です。令和5年度から小学校1校・中学校1校で「情報の時間」を設け、体系的に情報活用能力を育んでいます。春日井市はGIGA端末活用の先進地域として全国的に有名ですが、現在は「探究的な学びをもっと進めるには子供たちにどのような力が必要か」「その力をどのようなカリキュラムで育てるか」という次のステージに挑んでいます。

文部科学省では、リーディングDXスクール事業や生成AIパイロット校の指定といった研究開発及び普及事業も進めていますが、この両方に指定されているのが、富山県朝日町です。小学校2校と中学校1校の小さな町ですが、木村博明教育長がとてもパワフルで先見性に富む方で、生成AIを活用した英語教育や産官学連携による探究的な学びなど、多彩な取り組みを推進しています。教育長が明確なビジョンを掲げ、教育委員会主導で新たな教育を実現していく好例であり、こうした教育委員会のマネジメントは、次期学習指導要領でますます重要になってきます。

教育DXを進めていくには、先生方が使いやすいICT環境を整えることが大切です。小中学校の設置者は市町村ですが、教員は都道府県の地方公務員として市町村の垣根を越えて異動します。異動先によってICT環境が大きく変わると、先生方には大きな負担となります。こうした課題に対応するには、都道府県教育委員会による統一的なマネジメントがとても重要です。

徳島県教育委員会では、県内すべての教職員にGoogleアカウントを付与し、異動後も同じICT環境を使えるようにすることで、先生方の負担軽減を図っています。県の教育長に就任した中川斉史先生は、長年学校現場でICT活用を牽引してきた先駆者です。その豊富な経験をもとに、現場の先生方の負担を軽減し、楽しく仕事ができる環境づくりを進めています。先生方の働きやすさと教育の質向上を追究するその姿勢は、とても意義深く、注目すべき取り組みと言えるでしょう。

次期学習指導要領に向けては、教員養成課程も変革が求められます。子供たちが端末やクラウドを活用して一人一人が主体的に探究する時代に、大学の授業が依然として教員の一方的な講義中心で、ICTを使う機会も乏しいようでは、次期学習指導要領に対応できる教員養成はできません。

京都教育大学の大久保紀一朗先生は、元小学校の教員で、教育工学やメディアリテラシーが専門の研究者です。大久保先生の講義では、学生が端末やクラウドを使って協働しながら学ぶ体験を積極的に取り入れています。こうした学びを教員養成課程の段階で経験しておくことは、教員になった時に大いに役立つでしょう。

ICTは子供たちの学びを支えるインフラです。学校のネットワークも、どの教室でも安定して安全に利用できる環境を整えておくことが欠かせません。

沖縄県名護市は、この考え方を体現している自治体の一つです。フィルタリングツールとダッシュボードを導入し、子供たちが安全にインターネットを利用できる環境を整えています。さらに使用状況をダッシュボードで可視化し、そのデータをもとに適切な指導を行っています。教育データの利活用事例としても、要注目です。

群馬県教育委員会では、ネットワークを安定稼働させる機器を導入しています。学校のネットワークのトラフィックは時間帯や曜日によって大きく変動するため、安定化は簡単ではありません。こうした機器を導入することで、ネットワークの利用状況を可視化し、問題が発生する前に先手を打った対応や整備が可能になります。教育委員会が主体的にネットワーク環境をマネジメントする好例と言えるでしょう。

次期学習指導要領は、GIGAスクール構想の環境を前提とした初めての学習指導要領です。教育課程の自由度が高まる一方で、教育委員会や学校にはこれまで以上に大きな責任が伴います。今のうちから特色ある教育のビジョンを描き、教育DXやICT環境の整備、探究的な学びの充実など、少しずつでも着実に準備を進めてほしいと思います。

質の高い探究的な学びの実現(情報活用能力との一体的な充実)