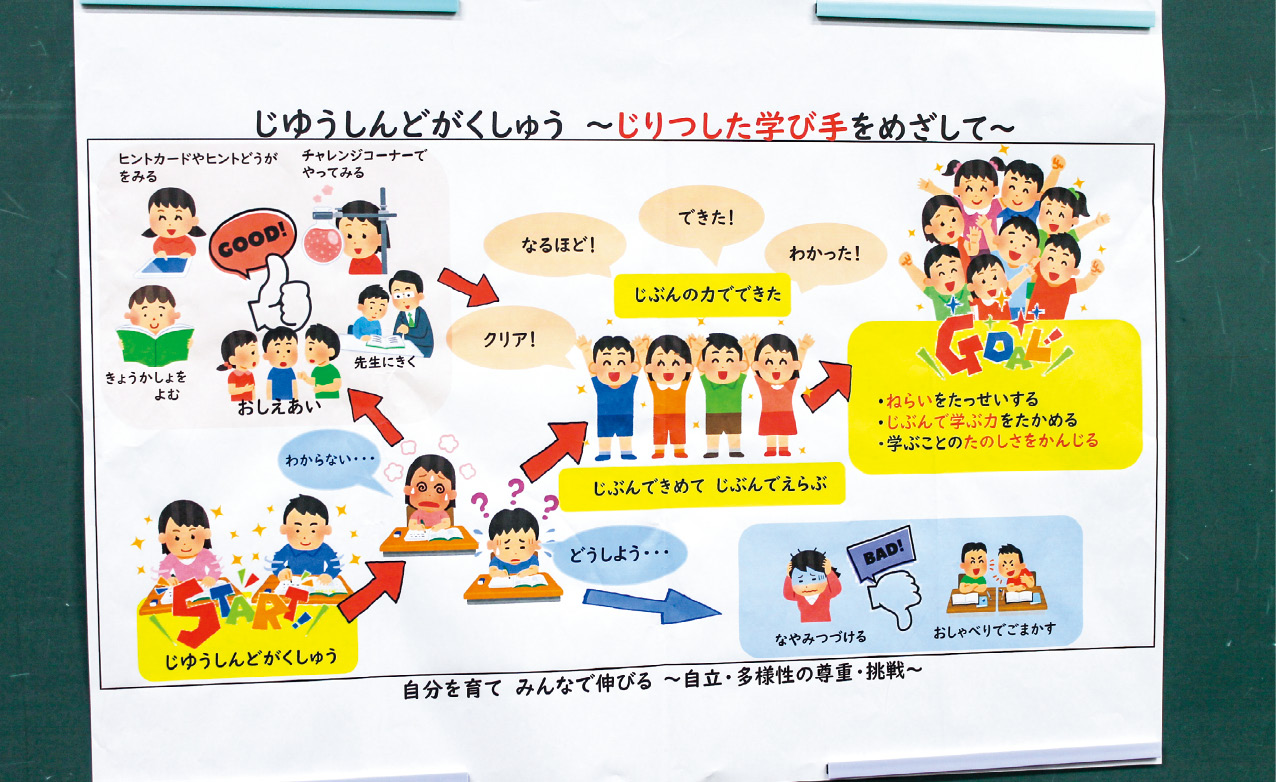

すべての子供たちが主体的に、イキイキと学ぶ、自由進度学習

学校訪問「多様な学びの選択肢」を用意し、「自己決定」させる。

―広島県―

廿日市市立宮園小学校

広島県教育委員会と共同で、令和2年度から自由進度学習に取り組んでいる、廿日市市立宮園小学校。その斬新な実践をひと目見ようと、年間約600名もの教育関係者が県内外から視察に訪れるという。この日も県外から約50名の先生方が来校。主体的に学ぶ子供たちの姿に、目を見張っていた。

廿日市市立宮園小学校

〒738-0035

広島県廿日市市宮園1丁目1-2

世界文化遺産である厳島神社にほど近い、高台の住宅街の中にある小学校。全校児童は約200人。「自分を育て みんなで伸びる」を教育目標に掲げ、「安心感と自己選択」を合い言葉に、自由進度学習と授業改善を進めている。

すべての子供が

主体的に学ぶために

黙々と算数のプリントに取り組む男の子。熱心に理科の実験を繰り返す女の子。図形のパズルに熱中する子もいれば、議論しながら振り子の実験を進めるグループもいる。これが、廿日市市立宮園小学校で行われている「自由進度学習」。視察に訪れていた先生方の一人は、「思っていた自由進度学習と違う」と、驚いていた。

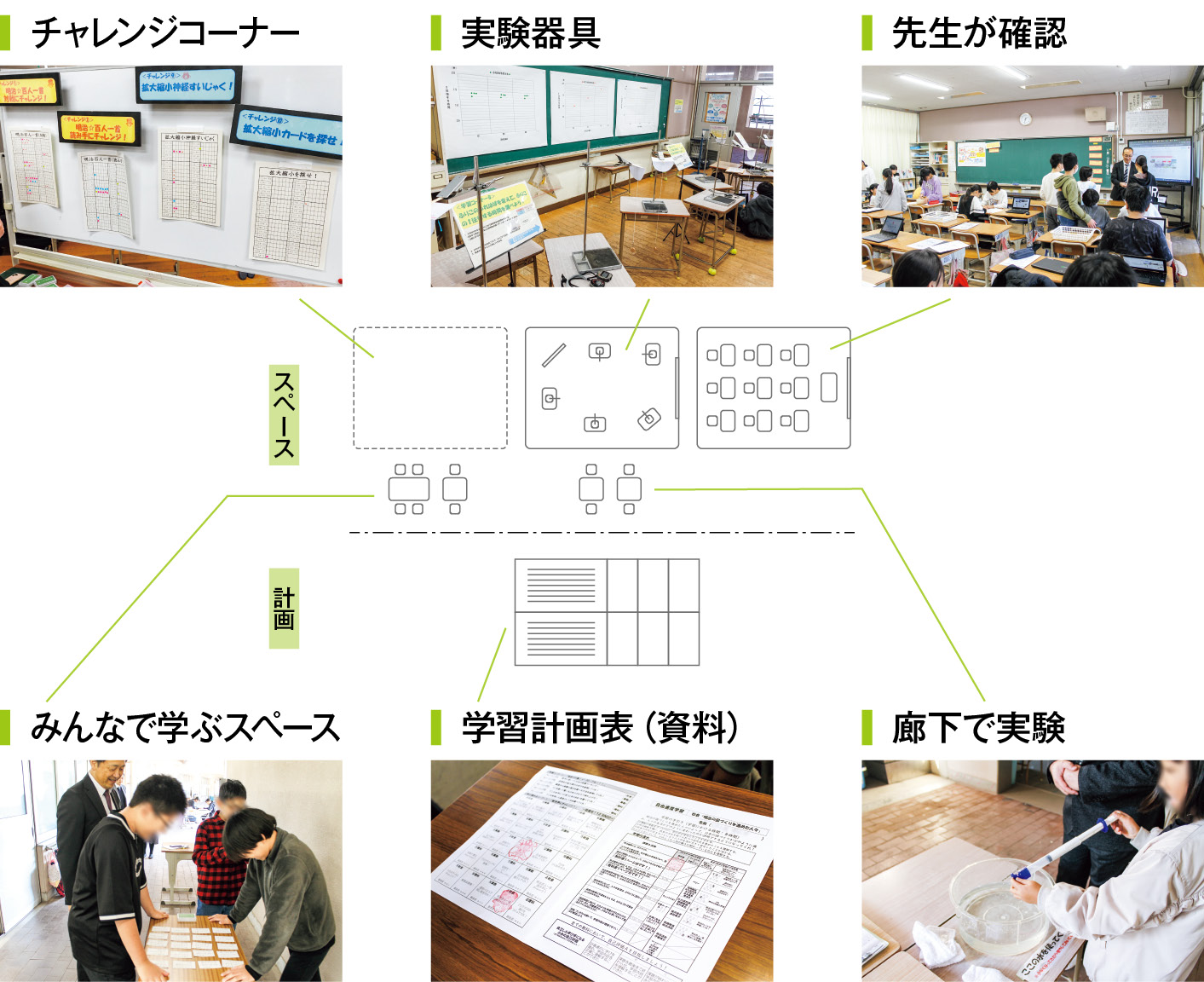

第1の特徴が、「多様な学びの選択肢」を用意し、「自己決定」させている点だ。紙のプリントやさまざまな実験用教材、図形パズルなどの教具、まとめ動画撮影用ブース等々……準備された「学びの選択肢」が、教室と廊下そして隣の空き教室に、所狭しとずらりと並んでいる。

「一人一人の学習進度や能力・関心などに応じられるように、『多様な学びの選択肢』を提供し、そして、どれを選ぶか一人一人に『自己決定』させることで、全ての子供が主体的に学べるようにしたいと考えています」とは、広島県教育委員会の升谷英子・主任指導主事だ。しかし子供に自由に選ばせると、学習内容に「漏れ」が生じたり、ここまで学んで欲しいという基準に達しない子供も出てくるのではないか。全員の学びを保障できるのか。そんな疑問を持つ方もいるだろう。

宮園小学校の自由進度学習では、「学習計画表」を用いている。6年生算数の学習計画表を掲載したので、見ていただきたい。

左列には、この単元内で全員が学ぶべき「学習活動」が並んでいる。そして各学習活動の中には、「かならずやり終える」必修学習、そして「自分できめて自由にやる」学習が分類されており、子供たちはこれらを組み合わせて学んでいく。つまり自由進度学習といっても完全に自由なのではなく、単元で学ぶべき内容は、しっかり全員に学習させているのだ。

またこの「学習計画表」は、先生が一人一人の学習進捗状況を把握しやすい作りになっている。各学習を終えると、子供たちは先生に報告して、スタンプを押してもらう。左列に並ぶ「学習活動」の数と授業時数は一致しているため、スタンプの数を見ればその子が順調に学習を進めているかどうかひと目で分かる。

この学習計画表が第2の特徴なら、第3の特徴は複数の教科を組み合わせて学習させている点だ。この日の5年生の授業では、算数「円と正多角形」と理科「ふりこのきまり」が組み合わされていた。全16時間で、この両教科の単元を学習していた。6年生にいたっては、3教科の単元を組み合わせ、社会科「明治の国づくりを進めた人々」、算数「図形の拡大と縮小」、理科「てこのはたらき」を学んでいた。

「実は、複数の教科を組み合わせることがポイントなんです」と、6年生担任の川口竜彦先生はいう。

「本校が自由進度学習に取り組み始めた最初の年は、算数だけでの実施でしたが、どんどん進む子と遅い子の差がハッキリと出てしまっていました。遅い子は引け目を感じ、自己肯定感が下がります。また、一つの教科だとその教科が苦手であった場合、時間の余裕を作るのが難しく、リカバリーがしにくいのです。そこで複数の教科を組み合わせることによって、個々の進捗差を見えにくくしたり、時間を創出できるようにしています」(川口先生)

算数は苦手だが理科は得意、という子もいる。教科を組み合わせることで、一人一人が輝ける機会を増やすねらいもある。「大切にしているのは、安心感」と、向井畑透校長先生は教えてくれた。

一人一人が課題や目的を持って

主体的に学ぶ

では、実際の授業の様子を見てみよう。たくさんの選択肢がある中、どうやって学習を進めているかを、子供たちに聞いてみた。

「まず必ずやることをやって、次に苦手なところを克服する学びをする。できないところを解消していく学びが僕は好き!」「必ずやることをやってから、自分が好きなところをやる。好きを伸ばせる学びが私は好き!」

とても対照的な答えで、個別最適に学んでいるのが分かる。そして、学習コーナーやプリントなど、一人一人がさまざまな学習活動を展開していく。

「学習内容の定着には、『変化のある繰り返し』がもっとも効果的です。同じ事象を別の物で体験することを通して、繰り返し学べるように工夫しています」(川口先生)

先生は机間指導や端末画面を一覧して、学習状況を把握。必要に応じて助言・指導する。子供たちが入れ替わり立ち替わり先生のところに来ては、「こんなことが分かったよ!」と報告したり、「ここが分からない」と教えを求めたりするなど、先生は大忙しだった。

自由進度学習が孤立した学習にならないように、協働も促す。その一つは、教室の外に配置された「みんなで学ぶスペース」だ。教室外に机と数人が集まって、協働したいときにいつでも出来るようになっている。

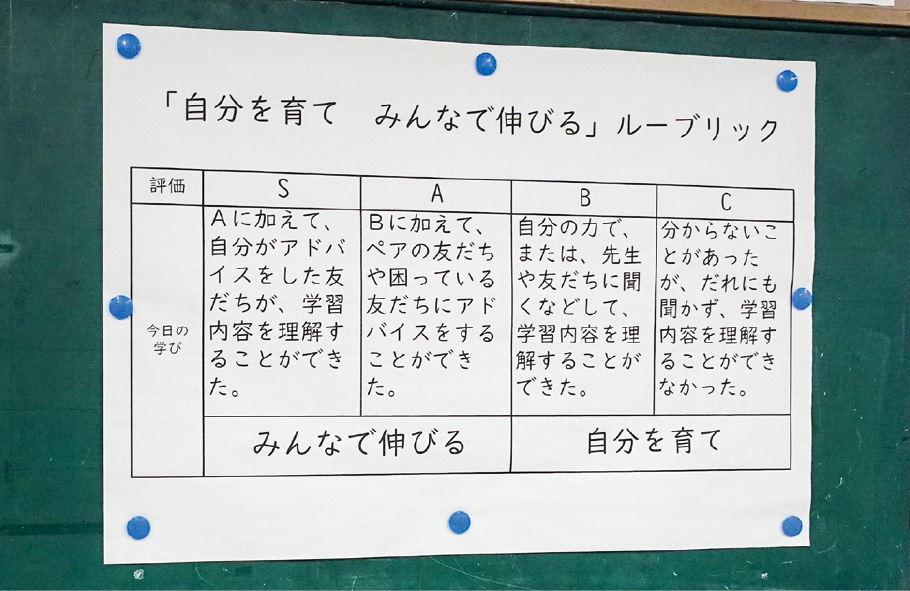

もう一つが、ルーブリックだ。自分が理解しただけでは、B評価。友達にアドバイスできたらA評価。そしてS評価を得るには、助言によって友達が理解できるようになる必要がある。

「自分を育てるのが個別、みんなで伸びるのが協働、とわたしは考えています。この2つを掛け合わすことによって、自分ができて終わりではなく、周りのみんなもできるようにさせたい」と、川口先生はいう。ちなみに誰と協働するかも、子供に委ねられている。

プリントや学習コーナーで「インプット」し、チェックテストや友達への説明で「アウトプット」する。このサイクルが、45分の授業内で何回も回っていたのも印象的だった。「全ての子供が何回もアウトプットできるのが、自由進度学習の良さ」と、川口先生はいう。

そして「先生、次は何をすればいいですか?」と質問する子は一人もいなかった。時間を持てあましている子もおらず、結果、授業時間すべてが学習時間となっていた。授業の最後には、端末で振り返りを書き、次の時間に何をするかを考えていた。

自由進度学習を楽しむ

子供たちの声

この自由進度学習を、子供たちはとても楽しんでいる。

「普通の授業では先生に問題を指示されるけど、自分に合った学びを自分のペースでできるのが楽しい」(4年生)「先生から教えてもらうと、疑問を持たない。自由進度学習なら、自分で疑問を持って、確かめたり、解決できたりするのがおもしろい」(5年生)

また子供たちへのアンケート調査を見ると、「これまでより自分から進んで取り組めた(95%)」「これまでより分かりやすかった(95%)」「今後もこういう授業を続けたい(92%)」と、とても肯定的な結果が出ている。

特筆しておきたいのは、一人一人が「今、何のために、この活動を選び、取り組んでいるか」をしっかり理解しながら学習を進めていた点だ。例えば三角形を組み合わせて様々な図形を作るパズルに取り組んでいた子供は、「図形の特性をつかむためにやっている」と、即答してくれた。授業時間中、子供の頭はフル回転し、学力もついてきている。「自立した学び手になってきた」と、川口先生は笑顔で語る。

先生も自立的に学び

自由進度学習を楽しんでいる

宮園小学校では、広島県教育委員会と連携して、令和2年度からこの自由進度学習の研究を始めた。県教育委員会では、「すべての子供の主体的な学びを実現する」ことを目指しており、その手段の一つとして、宮園小学校で自由進度学習の実証研究を開始したのだ。

1年目は3年生以上の算数の授業で自由進度学習を行ったが、最初はうまくいかなかったという。

教科書を元に一人一人が学ぶようにしたのだが、算数が得意な一部の子供が順調に学習を進める一方で、たくさんの子供たちが先生に次々と助けを求めて来たのだ。「その対応に追われ、先生はとても大変だった」と、川口先生は当時を振り返る。

そんな時、助言をいただいている外部の有識者から「先生が直接指導するのではなく、子供たちが自分で学べる環境を整えてみては」と、アドバイスを頂いた。そこで学習コーナーやチャレンジコーナーのような、宮園小学校の特徴となっている多様な学習環境を整えていったという。

「子供に学びを委ねるのは、とても勇気のいることです。本校の教職員も、『本当に大丈夫だろうか?』と不安に思いながらも、子供に委ねる努力をしています。子供を信じて自己決定させることで、自立した学び手を育てたいのです」と、向井畑校長先生はいう。

その後、「学習計画表の工夫」「個への支援の充実」そして「学習環境の工夫」を3本柱に、研究と実践を進めていった。

「学習環境の工夫」の一環として、2年目からは学習コーナーを新設。子供同士の協働も促すようになり、全学年が複数教科で、自由進度学習を行うようになった。そして3年目以降は、「持続できる自由進度学習」をテーマとしている。

「自由進度学習の準備はとても大変ですので、各学年で1学期に1回実施することとし、先生同士で教材や指導案を共有して負担を減らし、今後も継続できる体制作りを心がけています」と、向井畑校長先生はいう。

子供たちに学びを委ねるのと同様に、具体的な授業のやり方は先生一人一人に委ねられている。

「どの教科・単元を組み合わせるかは、教師に任されています。わたしは理科が好きなので、理科と組み合わせることが多い。自立した学び手を育てるのが目的ですから、先生も自立的に学んで、それぞれが得意なことをやっています」と語る川口先生は、「自由進度学習と出会って、新たなやりがいを見つけた」と意気込んでいる。それを聞いて向井畑校長先生は、「本校は、先生も自由進度学習なんです」と、顔をほころばせた。

自由進度学習の効果は、普段の授業にも現れ始めている。子供に学習を任せる場面が増えているのだ。例えば社会科の授業では、20分程度を子供に与えて個々の課題解決に向けて学習させ、それぞれの学びをみんなで共有する、といったケースが出てきている。今後は、普段の授業に自由進度学習をどう取り入れていくかを考え、実践していくという。

「自由進度学習は目標ではなく、自立した学習者を育てる手段。全ての子供が主体的に学べるようになるために、今後も研究と実践を重ねていきます」と、向井畑校長先生は力強く語ってくれた。

自由進度学習概念図

廿日市市立宮園小学校

校長

向井畑 透 先生

廿日市市立宮園小学校

6年担任

川口 竜彦 先生

広島県教育委員会 学びの変革推進部

義務教育指導課

義務教育個別最適な学び推進担当

主任指導主事 升谷 英子 氏