公開日:2025/11/14

名護市教育委員会が語る、データの利活用で拓くGIGAスクール構想の未来

―沖縄県―

名護市教育委員会

沖縄県名護市に拠点を置く名護市教育委員会は、教育DXの実現に向け、安全なICT環境の構築と、データを活用した教育活動の向上を力強く推進しています 。名護市教育委員会が目指す、データの利活用によって切り拓くGIGAスクール構想の未来について、詳しく話を伺った。

名護市教育委員会

〒905-0014

沖縄県名護市港1丁目1-1

理想の教育環境のために「教育DX」を推進

沖縄本島北部に位置し、豊かな自然に恵まれ、美しい海と充実した子育て支援を誇る沖縄県名護市。同市で教育の中心を担っている名護市教育委員会は、これまでも教育DXの推進に力を入れてきた。GIGAスクール構想の前提である「1人1台端末の配備」「ネットワーク環境の整備」という基本的な環境整備に加え、その環境が適切に運用され、最大限に活用されているかを注視してきた。「ネットワーク環境が適切で使いやすいか、端末が適切な設定で運用されているかといった『当たり前』とされる部分をしっかりとチェックし、細部まで丁寧に実施していくことが、データ活用による教育DXの推進につながると考えています」と学校教育課 学校ICT係長の渡口裕氏は話す。

また、クラウド活用とゼロトラストの推進も進めている。教職員の校務でもクラウド活用が進む中で、どのように安全な環境整備を進めていくか、ゼロトラストの技術的要素も考慮しながら、先生方とのリテラシー向上と技術的なサポートを両立させていく方針だ。同市は、ネットワークアセスメントの実施も課題として認識している。各学校の回線状況や設定が適切かを確認し、必要に応じて改善していくことで、デジタル教科書の活用など、今後増加するデータ量に対応できるネットワーク環境を整える計画だ。

データで拓く学びの未来

ダッシュボードが起こす変革

教育DXが着実に進んでいる一方で、課題も当然にあった。「フィルタリングツールを導入することで児童生徒の安全を守るという基本機能は果たせていたものの、収集されるログデータを教育活動の改善に活かすためのダッシュボード機能が、データの利活用に活かせるレベルではありませんでした。また、フィルタリングに登録するユーザーの年次処理などの管理面でも大きな課題がありました」(渡口氏)

名護市教育委員会が本当に必要としていたのは、単に危険なサイトをブロックするだけの防御的なツールではなく、子供たち一人一人の学びの状況を詳細に可視化し、それを根拠としてより良い指導へとつなげていくための、積極的な活用を前提としたツールだったのだ。そこで同市では年度ごとの製品選定の時期にフィルタリングサービスの切り替えを決断し、『InterCLASS® Filtering Service』を導入した。

渡口氏は導入の決め手について、「まず最初に感じたのは設定の容易さです。そして、私たちが最も重視していたダッシュボード機能が、非常に直感的で分かりやすいレイアウトだったことに惹かれました」と語った。また、この『フィルタリングダッシュボード』は、単なる管理業務の効率化に留まらず、教育の質そのものを本質的に向上させるほどの可能性を秘めていると感じたという。

「以前から、フィルタリングで検知した情報を基に、特別な配慮が必要な児童生徒の状況を可視化し、見取りの材料にできないかと考えていたんです。そうしたところ、チエル社の『フィルタリングダッシュボード』は、学校ごと、URLごと、さらには曜日や時間帯といった多角的な切り口で、子供たちの活動状況を把握することができるので、よりきめ細やかなサポートが可能になると感じたのです」(渡口氏)

加えて、『フィルタリングダッシュボード』はKPI(重要業績評価指標)を意識した設計になっている点が特徴のため、教育委員会が各学校へ個別に問い合わせなくても、客観的なデータに基づいて活動状況を正確に把握できるようになっているという。

「例えば、『調べ学習』の実施回数を学校に尋ねても、これまでは先生方の感覚に頼らざるを得ず、回答にばらつきがありました。しかし、『フィルタリングダッシュボード』は、あらかじめ定義された基準に基づいて自動で集計・表示してくれます。これにより、先生方は定義に悩むことなく、客観的なデータに基づいた振り返りが可能になります」と渡口氏は具体的なメリットを説明する。

こうした客観的なデータに基づくアプローチは、学校現場の働き方にも着実に良い影響をもたらし始めているようだ。「これまで見えなかった部分が可視化されることで、先生方は自身の指導をデータに基づいて振り返り、改善につなげることができます。また、教育委員会からの調査依頼などに対して、感覚ではなく明確なデータで報告できるため、先生方の心理的な負担も軽減されます。フィルタリングが、単なる『規制』のツールから、子供たちの学びを促進し、先生方の業務を支援する『活用』のツールへと進化した。この点は非常に大きな価値があると感じています」(渡口氏)

フィルタリングダッシュボードの活用で見えた、新たな気付き

「名護市では、コミュニケーションツールとしての正しい使い方を学んでほしいという願いから、児童生徒にもGoogle Chat™ を開放しています。『InterCLASS® Filtering Service』の機能を用いれば、暴力的な言葉や不適切な表現などに該当する危険ワードを検知してくれるため、規制して見えなくするよりも安全な環境でチャットを活用してもらう方が望ましいという方針です。レポートを見ると、意外にもチャットでの不適切な言葉の使用は少なく、チャット以外のアプリケーションでの使用が多いことが分かりました。こうした新たな気付きは、今後の指導を考える上で非常に貴重な情報です」(渡口氏)

最近では、教職員向けに実施した生成AI研修の効果測定にも『フィルタリングダッシュボード』が活用されたという。研修の前後で、生成AIの利用率が飛躍的に向上したことがデータによって明確に示され、研修の成果を客観的に証明できたという。

この経験について、同課の主事である我如古杏里氏は、「漠然と『データ活用』と言われても、何をどう見ればよいのか分かりませんでしたが、『データはこうやって使うのか』という実践的なイメージを掴むきっかけとなりました。アンケートのような自己申告のデータでは見えなかった、継続的な利用状況まで客観的に把握できるこの機能は、データに基づいた教育活動を推進する上で、非常に画期的でした」と述べ、データ活用の手応えを語ってくれた。

学校現場のデータ利活用を未来の豊かな学びにつなげる

現在、名護市教育委員会はGIGAスクール構想の第2期に向け、さらなるデータ利活用を推進していく計画だ。ただし、その進め方には気を付けている点もあるという。「素晴らしい機能であっても、現場の先生方にとっては新しいことを覚えなければならないという負担感や、可視化によって仕事が増えるのではないかという懸念につながりがちです。教育委員会としては、ネットワークや端末といった環境面を整えることを自ら学びながら進めていますが、実際に使うのは学校現場の先生方です。決して先生方の仕事量を増やすためではなく、より適切な個別指導を実現するためのツールなのだという導入の意図を丁寧に伝え、スモールステップで展開していく必要があります」(渡口氏)

目指すのは、ダッシュボードを「週に一度見なければならない義務」ではなく、「気になる時に確認する便利なツール」として自然に活用してもらうこと。そのための丁寧な働きかけこそが、今後の普及の鍵を握ると渡口氏は考えている。

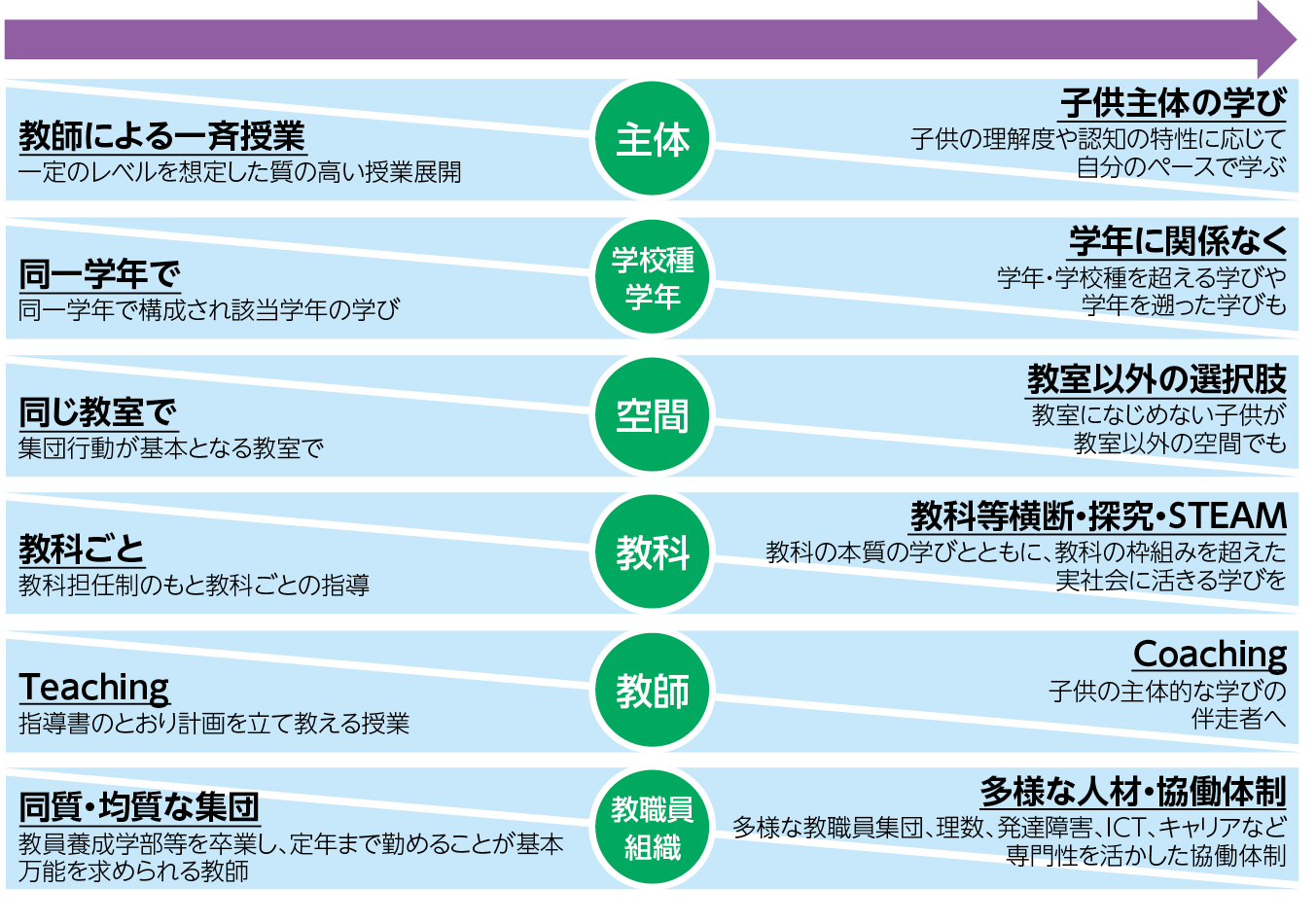

最後に今後の展望について伺った。「ICTとアナログのベストミックスを子供たちが選択できるような多様な学びの形を提供することを目指しています。教育委員会としては、子供たちが自由に

ICTを活用できる環境を整えることに注力し、先生方もICTを活用してほしい場面では活用してもらうことで、KPIの把握など教育DXの観点から推進していきたいと考えています」(渡口氏)

安全な環境の整備から、学びの質の可視化、そして教職員の働き方改革へ。名護市教育委員会の挑戦は、データの利活用という新たな翼を得て、未来の教育を創造する大きな一歩を力強く踏み出している。

※Chromebook、Google Workspace、Google chat、Googleドキュメント、Googleスライド は、Google LLCの商標です。

名護市教育委員会

学校教育課 学校ICT係 係長

渡口 裕 氏

名護市教育委員会

学校教育課 学校ICT係 主事

我如古 杏里 氏