私立大学の新たな使命と挑戦

社会変革を支える高等教育の未来像

文部科学省 高等教育局

私学部私学助成課 課長

板倉 寛氏

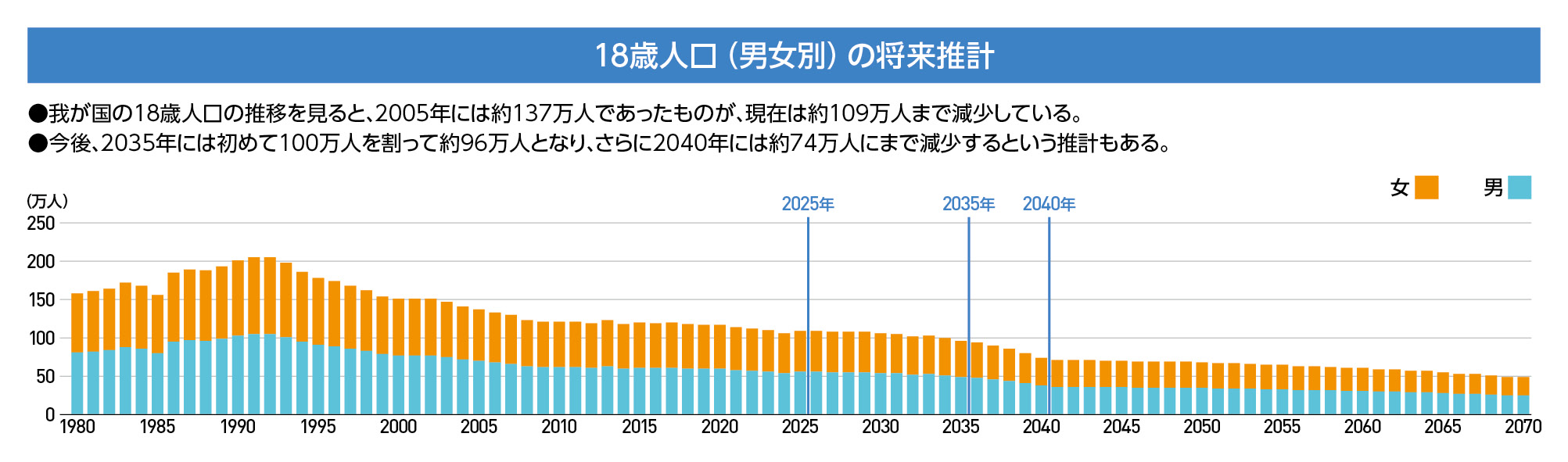

文部科学省は令和6年度からの5年間を「集中改革期間」として、私立大学の構造改革を本格始動した。背景には急速な18歳人口の減少があり、現在109万人いる18歳人口が2035年には100万人を割り、2040年には74万人にまで減少すると予測されている。一方で学部生の80%が在籍する私立大学は重要な社会的役割を担っており、その経営改革は緊急の課題である。文部科学省の板倉寛私学助成課長に、現状と将来への展望を語っていただいた。

激動期を迎える高等教育

18歳人口急減の先に見える私立大学の可能性

高等教育政策検討に際し「少子化」「大学進学率の低さ」「入学者の多様性の低さ」は重要課題

国立社会保障・人口問題研究所の予測では、日本は少子高齢化の進行により、2020年からの20年間で生産年齢人口(15~64歳)は7500万人から6200万人に、0~14歳の年少人口は1500万人から1000万人弱となる見込みです。都道府県別の予測では、2040年の生産年齢人口は2020年比で東京都を除く道府県で1割以上の減少となり、特に地方においては3割を超える減少率が見込まれています。

18歳人口の推移を見ると、2005年には約137万人であったものが、現在は約109万人まで減少しています。今後、しばらくは逓減傾向が続き、2035年には初めて100万人を割って約96万人となってから減少スピードが加速し、2040年には約74万人にまで減少するという推計もあります。このような急激な少子化が進む中、日本の高校生の学力は世界トップクラスを維持しています。PISA2022の結果では、科学的リテラシー及び数学的リテラシーがOECD加盟国の中で1位、読解力は2位でした。他の国際学力調査も含めて、高校段階までの理数等の学力について世界トップレベルの評価を得ているにもかかわらず、日本の大学進学率はOECD平均程度にとどまり、特に理工系分野への進学率はOECD各国の中で最低(17%[2019年])を争うレベルとなっています。また、社会人入学の割合は、学部レベル(0.4%[2023年])でも大学院レベル(17.7%[2023年])でも低い状況が続いており、リカレント、リスキリングの期待に十分応えているとは言えません。さらに、外国人留学生の受入数そのものは増加傾向にある(2000年5.1万人から2023年27.9万人に増加)ものの、世界的に留学生獲得競争が進む中、世界の留学生全体に占める日本における留学生数の割合は2023年3%(2000年同シェアは4%)と伸び悩んでいるのが現状です。

質の高い大学の層は厚い

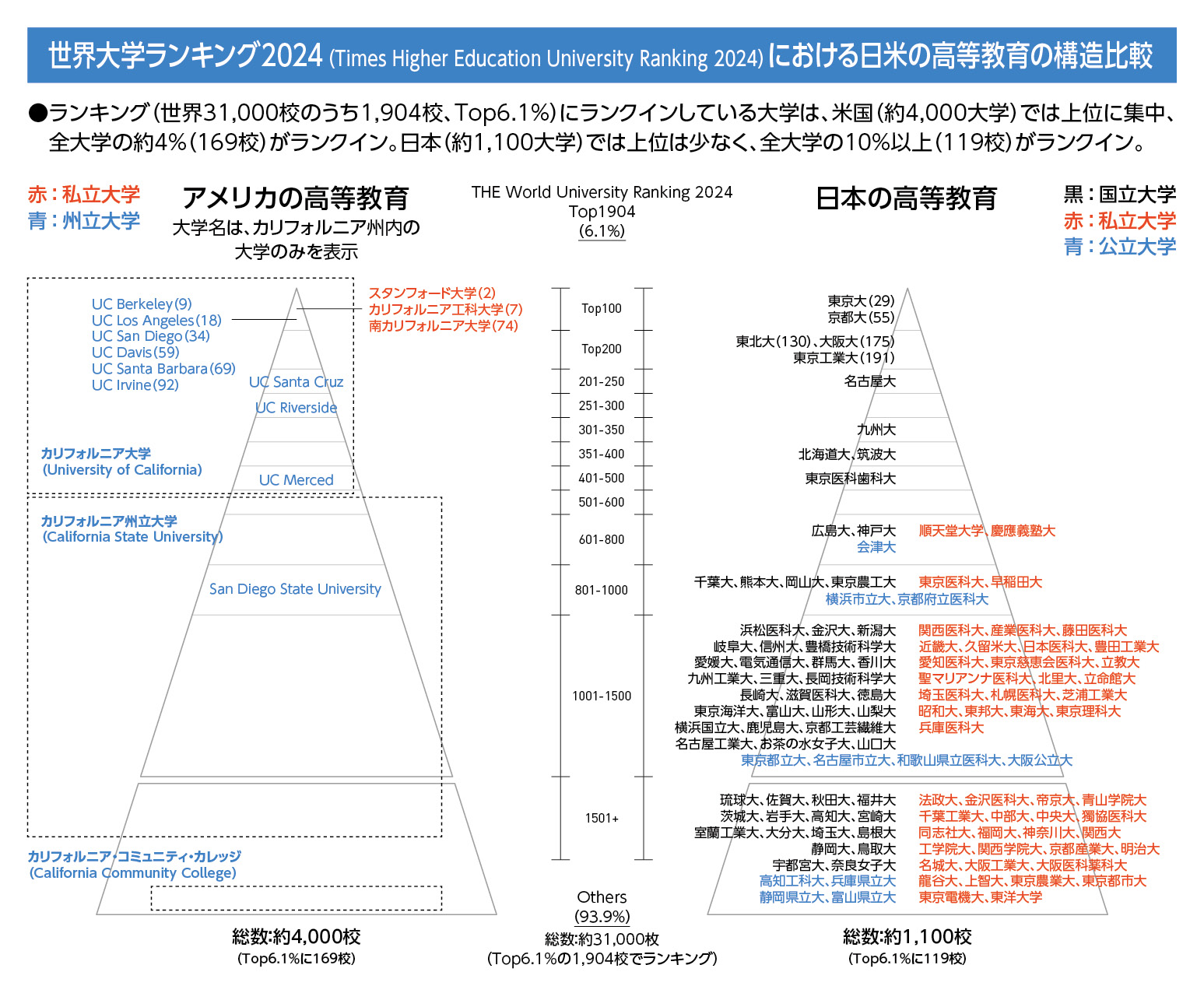

前述の通り多くの課題がありますが、日本の質の高い大学の層は他国に引けを取っていません。世界約31000校の内1904校、トップ6.1%の大学のみが掲載されている世界大学ランキング2024「Times Higher Education University Ranking 2024」によると、日本の大学は、119校ランクインしており、米国に次いで2番目にランク入り大学が多い国です。割合としては日本全体の10%以上の大学がランクインしており、米国は米国全大学のうち4%がランクインしています。つまり、最上位層の大学数は少ないものの、日本は高い割合で数多くの大学がランクインしていることから、世界的に高い質の大学の層が厚い国であるといえると思います。50もの日本の私立大学がランクインしていることも特徴的です。数多くの私立大学が優秀な学生を世界中から集められるポテンシャルがあり、今後ますます国際競争力を持てる可能性があるともいえると思います。

博士人材活用の新時代へ

産学官連携で切り拓く人材育成の未来

博士人材の活躍推進

多様なフィールドで活躍する社会の実現

高等教育は、社会の変化に対応するだけでなく変化を作り出すものにしていかなくてはいけないと考えています。その一つが「博士人材の活用促進」です。これまで修士号、博士号取得者数では、諸外国と比較して極めて低い水準にとどまっており、課題の一つとして挙げられていました。しかし、AIをはじめとして技術進化が急速に進むことで、求められる職種や能力も大きく変わってきています。具体的には、これまで重視されてきた「注意深さ」「真面目さ」は AIに取って代わられつつあり、これからは「問題発見力」「創造的な発想力」など、人間ならではの能力がより重要になってきます。博士課程で培われる論理性や批判的思考力、データ活用力は、人間ならではの能力であり、企業活動における研究開発や事業戦略の立案の場面においてもとても役に立つと考えています。すでに博士人材のキャリアパスは以前に比べ多様化しており、理学部、工学部などでは企業の研究開発部門や経営層として活躍する道が広がってきています。文部科学省においても「博士人材活躍プラン」を策定し、まず省内から博士号取得者の採用を積極的に進めるなど、博士人材の活用促進に取り組んでいます。このように博士号取得者のキャリアパスが多様化することで、アカデミアのみならず、多様なフィールドで活躍する社会の実現を目指しています。大学院を置く私立大学は78%を占め、修士人材はもちろんのこと、博士人材育成にさらに重要な役割を果たすことが期待されています。

地域とともに歩む私立大学

社会インフラとして支える持続可能な未来

地域を支える専門職人材確保における私立大学の役割

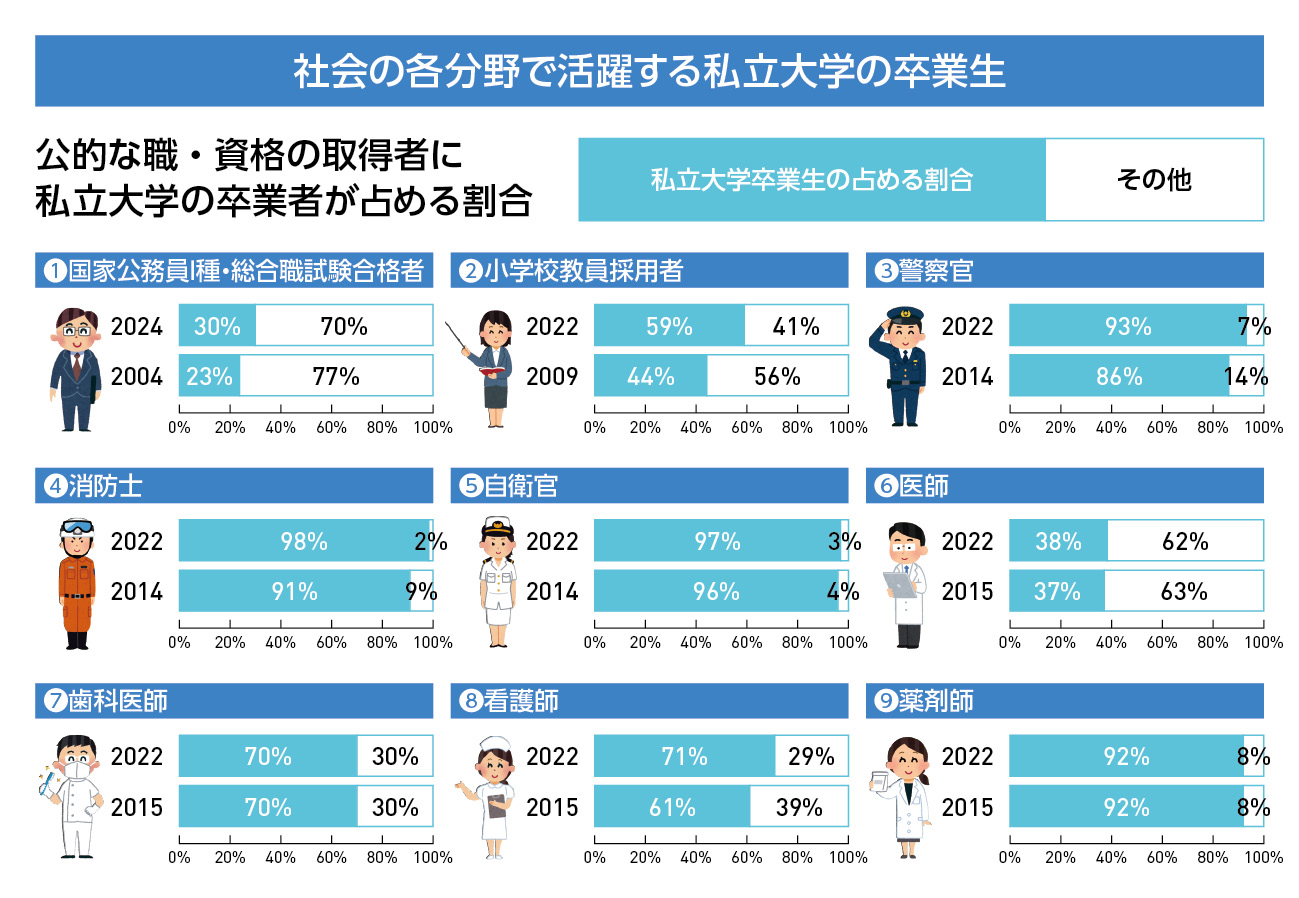

もう一つの点としては、「地域を支える専門職人材確保」が挙げられます。前述の通り人口減少が進む中、特に人口減少率が高い地域において専門職人材確保は地域を支えるという点でとても重要な課題となっており、人材供給の要となっているのが、学部生の約8割が在学する私立大学です。2022年時点で警察官、消防士、自衛官、薬剤師は9割以上、歯科医師、看護師は7割以上を私立大学の卒業生が占めています。また、小学校教員採用者では59%となっており、2009年調査比15ポイント増加するなど、専門職人材を輩出する私立大学の割合は増加傾向にあり、まさに要となっています。地方私立大学の特徴として、国公立大学と比較して、地元出身の学生が占める割合が多く、卒業後も専門職としてその地域で活躍する割合が高い点も重要です。一方で、いくつかの地域ではすでに、こうした専門職養成を行う大学が国公立も含めて県内、あるいは経済圏に私立大学1校しかないという状況となっています。

さらに、大学進学のアクセス確保という点でみても、私立大学の役割はその重要度が上がってきています。1990年代には、私立大学に通う学生がいる家庭の年収は国立大学に通う学生がいる家庭より100万円程度高く、社会経済的に恵まれた層が私立大学に進学する傾向にありました。しかし現在では、国立大学生の家庭の方がやや年収が高い傾向を示すようになっています。これは、大学進学が一般的なものとなり、国等の修学支援制度や大学独自での授業料の減免や奨学金等も充実する中で、家庭の経済状況により地元にある私立大学進学を断念することが減ってきていることも一因ではないかと考えています。

大規模地震などの発生が懸念される中、私立大学の防災拠点としての貢献も重要です。私立大学施設は、多数の学生・教職員等にとっての教育研究・生活の場であることはもちろんですが、すでに5割の私立大学が災害により避難住民等が一定期間滞在することができる指定避難所となっており、その率も年々高まっています。地域住民の受け入れや備蓄品の提供などを8割の私立大学が取り組む予定としています。防災拠点としての私立大学の地域への貢献もその重要性は高まっており、文部科学省としても避難所としての機能強化に向けて支援を拡充しています。

地域や卒業生の思いを力に変えることを期待

専門人材の輩出や高等教育へのアクセスとしての最後の砦、防災拠点としての役割も含め、地域における社会インフラとしての役割を持続していく必要があり、地域や産業界と連携しながら、その存在意義を客観的に見直し再構築する必要があります。私立大学の地域における社会インフラとしての存在意義を地域や産業界の皆様に知っていただき、応援していただくような取組も非常に重要です。

また、私立大学においては、これまで以上に卒業生とのネットワークを生かし、卒業生が自らの「母校愛」から支援をしたくなるような運営を期待します。卒業生こそが大学にとって最高の理解者であり、全国や世界に飛び立ったネットワークのハブとなる存在だからです。そのためにも、教育の質を高め、一人ひとりの学生に寄り添う教育を実践し、卒業後も関係を継続することで、卒業生が「この大学に恩返ししたい」と自然に思えるような環境を作ることが重要です。そうした地域や卒業生の思いを力に変えた経営を実現することが、地域の私立大学の持続可能な発展につながるのではないでしょうか。

私立大学は、公教育の重要な一翼に加え、地域社会への貢献という役割を担っています。その役割の重要性に誇りを持ち、さらなる発展を目指していただきたいと思います。