学生主体の新しい学びをICTにより実現する福岡大学の教育改革

学生の「学びたい瞬間」に「いつでも・どこでも」応える大学

福岡大学

人文学部 教授

共通教育センター長補佐

長 加奈子氏

福岡大学

情報基盤センター研究開発室・准教授

中國 真教氏

福岡大学は、学生数約20,000人を誇る九州最大のマンモス大学である。近年は、ICTを戦略的に活用して学生の主体性を最大限に引き出す教育変革を推進し、一人一人が人生を切り開く力を養うことを目指している。その取り組みについて、長加奈子教授、中國真教准教授にお話を伺った。

ICT活用により学生の日常生活全体が「学習空間」に

教育研究メディアシステム

(第二世代)導入のねらいとは?

2025年度後期より、福岡大学は新しい「教育研究メディアシステム(第二世代)」を導入する。システム導入のコンセプトは『学生主体の新しい学びの環境』である。

情報基盤センター研究開発室の中國真教准教授は、「学生が大学キャンパス内で学習するだけでなく、自宅やアルバイトの休憩時間といった学生の日常生活全体を学習機会として捉え、能動的な学習を促すことを目指している」と説明する。

「従来から日本の教育システムでは、中学・高等学校卒業後、明確な目的意識を持たずに周りに流される形で大学に進学する傾向があります。そのため、大学入学後も学びに対して受け身になりがちな学生が多いと思います。一方、欧米社会では、一度社会に出て一定期間仕事をしてから大学に進学する人も多く、『学びたい時に学ぶ』という考え方が根付いています」(中國准教授)

福岡大学では、「教育研究メディアシステム(第二世代)」の導入により、ICTやクラウドサービスを通じていつでも学習環境にアクセスできる整備を目指している。福岡大学の学生たちの自宅は福岡県内各所に点在しているため、単に大学内での学びを充実させるだけでなく、大学に来なくても自宅や外出先から『いつでも、どこでも』学習できる環境が「主体的な学び」には欠かせない。

また、「学びたい時に学ぶ」ために不可欠なのが「BYOD(Bring Your Own Device)」を幅広く活用するためのキャンパスの環境整備である。学生が自分のパソコンやタブレットを持参するこのBYODは、福岡大学の教育研究メディアシステム(第二世代)導入の大きな柱となっている。コロナ禍により教育現場でのハイブリッドな学びが急速に普及した背景もあり、福岡大学もその流れを積極的に取り入れ、さらに発展させようとしている。

低稼働のPC教室と画一的な講義

従来の学習環境の限界

ICTやクラウドサービスを基盤にした教育環境の実現には、従来の学内システムが抱える限界、さまざまな課題への対応が必要だった。

「従来のPC教室は利用時間が限定的で(午前8時半から午後8時まで)、その上、多くの教室が一日の大部分『使われない状態』となり、稼働率が低い状態が続いていました。また、学内に設置されたBYODスペースは十分な数が確保できておらず、学生が利用をあきらめて帰るケースもありました。また、学生が持参するデバイスがバラバラにならないようにすることも課題です。大学全体としてはWindows端末を推奨していますが、それを知らずにMacを購入してしまった学生がいます。学部によってはMacの利用を許可したり、学生や保護者への経済的負担を軽減するためにChromebook™ の利用を認めたいという考えがあります。そのため、大学全体でWindowsに統一することは容易ではありません。

さらに、eラーニングシステム『Moodle』についても課題がありました。コロナ禍以前は年間500コース程度でしたが、現在では約1500コースに急増しています。しかし、新しいコースを開設する際は教職員が一つ一つ手作業で登録する必要があり、大きな業務負担となっていました。この煩雑な手続きが、教員のMoodle利用をためらわせる要因の一つとなっていた可能性があります」(中國准教授)

システム面以外にも課題があった。人文学部の長加奈子教授は、従来の英語教育カリキュラムの課題について「学生の英語レベルに大きな差があり、学生の現状と提供する科目にミスマッチが生じていた」と指摘する。

「日本社会全体の少子化もあり、新入生の中には、英語を入試科目として経験していない学生も増えてきました。従来の学籍番号で割り振るような画一的なクラス編成(最大50人規模)では、個別最適な講義の実現は困難です。英語学習に意欲のある学生には物足りなく感じられることもありました。また、日本の英語教育は『教科としての英語』に偏りがちで、『正しい答え』ばかりを重視してきました。そのため、大学でコミュニケーションツールとして英語を使おうとすると戸惑う学生が多く、自律的な学習習慣が身に付いていない学生は学習からドロップアウトしてしまうリスクもありました」(長教授)

個別最適化、仮想PC環境などテクノロジーが一人一人に合った学びを実現

AIとクラウドが可能にする

個別最適な学びの新たな実現

従来システムや画一的な講義といった課題に対し、福岡大学はこれまで以上にICT環境の充実を図り、さらにはAIの本格導入にも積極的に取り組もうとしている。

教育研究メディアシステム(第二世代)の導入の大きな柱の一つであるBYOD推進では、BYODスペースにAIカメラを設置し、空き状況をリアルタイムで自動的に提供する。学生の利便性を高め、施設の効率的な活用を促すねらいだ。このAIカメラシステムは、単に空席数を表示するだけでなく、利用者の動向を分析し、混雑する時間帯の予測なども可能にする。学生はスマートフォンアプリを通じて事前に空き状況を確認でき、無駄な移動時間を削減できるようになるのだ。

また、学生が所有するBYOD端末は福岡大学が推奨するスペックを満たさない端末であったとしても、それを授業において活用できるよう仮想PCシステムを導入。このシステムはMicrosoft Azure Virtual Desktopを利用したものであり、スペックを満たさない端末を所有する学生にWindowsを貸し出す。これを学生が利用すれば、MacやChromebook™ からもWindowsを利用でき、Windowsでしか動作しないソフトウェアを利用するためだけに大学のPC教室に足を運ぶ必要がなくなり、自宅や図書館、カフェなど、どこからでも専門的なソフトウェアを利用した学習が可能だ。将来、利用者が増えたとしても、大学が提供台数の設定を変更するだけで利用者増へ容易に対応でき、一部の学生が学習に支障を来すような事態に至らないようにできる。

加えて、eラーニングシステム「Moodle」についても改善を図る。現在は約1500コースだが、2025年度後期からは全授業(約7000コース)を登録する。その際、従来の手作業ではなく、すべて自動的に登録することで教職員の業務負担を大幅に軽減し、教員の利用を促進するねらいだ。

「教員が『使ってみたい』と思った時にすぐに利用出来る環境を整えることで、Moodleの利用がさらに広がり、学生がどこからでもアクセスできるコンテンツも増えると思います。学生も、大学に足を運ばなくても予習・復習ができますし、資格試験対策や『Linked In Learning(リンクトインラーニング)』といった多様な学習コンテンツにもアクセスできるようになります。特に片道1時間以上かけて通学する自宅生にとっては、予習復習のためにわざわざ大学へ足を運ぶ必要がなくなるので、大きなメリットがあります」(中國准教授)

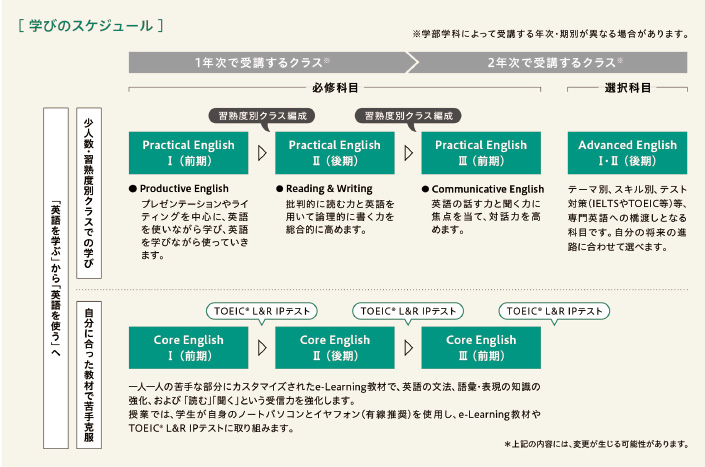

英語教育においては、2025年4月から20年ぶりの大規模なカリキュラム改訂が行われた。その柱は「学習者本位」「個別最適化」の二本立てだ。具体的には、対面での少人数習熟度別クラス(25~30人程度)と、一人一人に合わせたeラーニング(卒業必修単位の半分を構成)を組み合わせている。

「プレテストで、学生一人一人の強みと弱点を詳細に分析。その結果を基に、学生にはリスニング、リーディング、文法の3領域で最適な教材を提供します。学習の進み具合に応じて教材が自動的に調整されますし、苦手分野を重点的に学習できるよう個別カリキュラムが自動生成されます。また、最近のAIは、自動採点や発音・文法チェックなど、きめ細かなアドバイスを24時間いつでも提供してくれます。AIに任せられる部分は任せて、私たち教員は学生の論理的思考や内容面、一人一人の状況に合わせた指導に集中できます。特に教員にしかできないのは、学生たちに英語をツールとして使う機会を作り、自信を持たせてあげること、自己肯定感を高めてあげることです。少人数クラスでは、学生同士のディスカッションや発表の機会を多く設け、英語を使ったコミュニケーションの楽しさを体験してもらいます。『人とAIの住み分け』ができて、学生は『先生が2人いるような感じ』で学べるようになると期待しています」(長教授)

また、英語教育においても、クラウドとICT活用によって学生たちが「いつでも・どこでも・すぐに」学習コンテンツにアクセスできる環境が実現する。「今の学生たちのメンタリティにもマッチしています。学生たちのやる気が高まった『瞬間』に教材や学習の機会を提供することが必須」と長教授は語る。

こうしたシステム面の充実と並行して、運用面でも大きな変化がある。固定設備のPC教室を大幅に削減し、ソフトウェアやクラウド環境の充実を進めることで、コストパフォーマンスの向上を図っている。ハード面の設備は初期投資に莫大な費用がかかる上、その後の変更も困難だ。一方、ソフト面への投資なら、実際の利用状況に合わせてフレキシブルに調整できる。

今回の教育研究メディアシステム(第二世代)では、コスト削減が目的ではない。しかし、稼働率の低いPC教室と比べると、24時間365日利用できるクラウドサービスの方が、学生にとってのメリットははるかに大きくなる。

「少人数・習熟度別クラスでの学び」と「自分に合った教材で苦手克服」を柱とする履修スケジュール。

DXのゴールは大学全体が「ともに成長する場」になること

「人」とICTの力で社会に羽ばたく力を育む

福岡大学が目指すのは、ICT活用による教育変革を通じて、学生が自律的に学び続ける姿勢を身に付けることだ。大学での学びを終えた後も、社会で必要とされるスキルを磨き続けられる人材を育てたいと考えている。

「特に重要なのは人的サポートです。学生や教員からの問い合わせに迅速に対応するため、常駐の技術者を配置し、システムの利用方法のレクチャーや、従来のヘルプデスクでは即答できなかった問い合わせにも対応できるようなサポート体制も強化しています。人的サポートの充実により、教員も学生も利用が増え、多くの授業でMoodleが毎日のように学生に利用されるようになれば、大学側や教員側で把握が困難であった予習・復習のような教室外での学習活動も、Moodleのへアクセス履歴から確認できるようになります。これにより、ドロップアウトのリスクがある学生への早期アプローチも可能になると考えています」(中國准教授)

また、「英語教育においても、eラーニングでの学習を通して、サポートが必要な学生を事前に把握することができるため、対面での個別指導と組み合わせることで、自律的な学習が難しい学生への支援を行っていく予定です。大学で学んでほしいのは自分でさまざまな学習機会に自律的にアクセスし、英語力をブラッシュアップするという『学び方』。その上で本学を卒業した学生たちには自分の力で人生を開拓していってほしいと願っています」(長教授)

「DX推進が声高に叫ばれていますが、もちろん、その推進そのものを目標とすべきではありません。私たちは、他大学の取り組みを参考にしながらも、福岡大学らしいやり方を大切にし、DXで『効果的な教育を実現する』という明確なゴールを常に意識しています。それが結果的に福岡大学の魅力を高めることにつながると考えています」(中國准教授)

また、福岡大学は教育変革を通じて、学生だけでなく、教員や事務職員といった大学に関わる全ての人がICTの観点から成長することを目指している。同時に、福岡大学は教育の連続性も重視している。世間ではコロナ禍をきっかけとして教育現場におけるICTの導入が進んだものの、小中学校で培われた主体的な学びの姿勢が高等学校や大学で失われがちだという課題も指摘されている。

そこで福岡大学は、小中学校の「GIGAスクール構想」で主体的な学びを経験してきた学生たちが、大学でもその学習スタイルを活かせるよう環境を整えたいと考えている。小中高大の学びを一貫してつなげ、最終的に社会で活躍できる人材を育てることが目的だ。

そうした取り組みの根底で、中國准教授が強調するのはあくまでも「人」である。

「どんなに高性能なシステムであっても、最終的には『人』によるメンテナンスやサポート、そして教員が学生一人一人に語りかけ、学習意欲を引き出す『人間同士の触れ合い』が欠かせません。その認識のもと、福岡大学の学習環境整備の根底には、『システムを生かすには最後は人』という哲学があります。ICTが効率を追求する一方で、人間的な指導が不可欠であり、ICTと人の協働による最適な教育環境の実現を目指しています」(中國准教授)

福岡大学は社会に羽ばたいていく学生たちの「受け皿」として、ともに成長していく関係性を築くことを目指している。そして、地域社会や産業界とも連携しながら、学生が実際の社会課題に向き合い、解決する力を養える環境づくりにも取り組んでいく方針だ。ICTと人の力を融合させた新しい学びの形は、これからも進化し続けていくだろう。

※Chromebookは、Google LLCの商標です。