公開日:2025/10/13

自分の在り方生き方にもつながる高等学校における「総合的な探究の時間」の真価とは

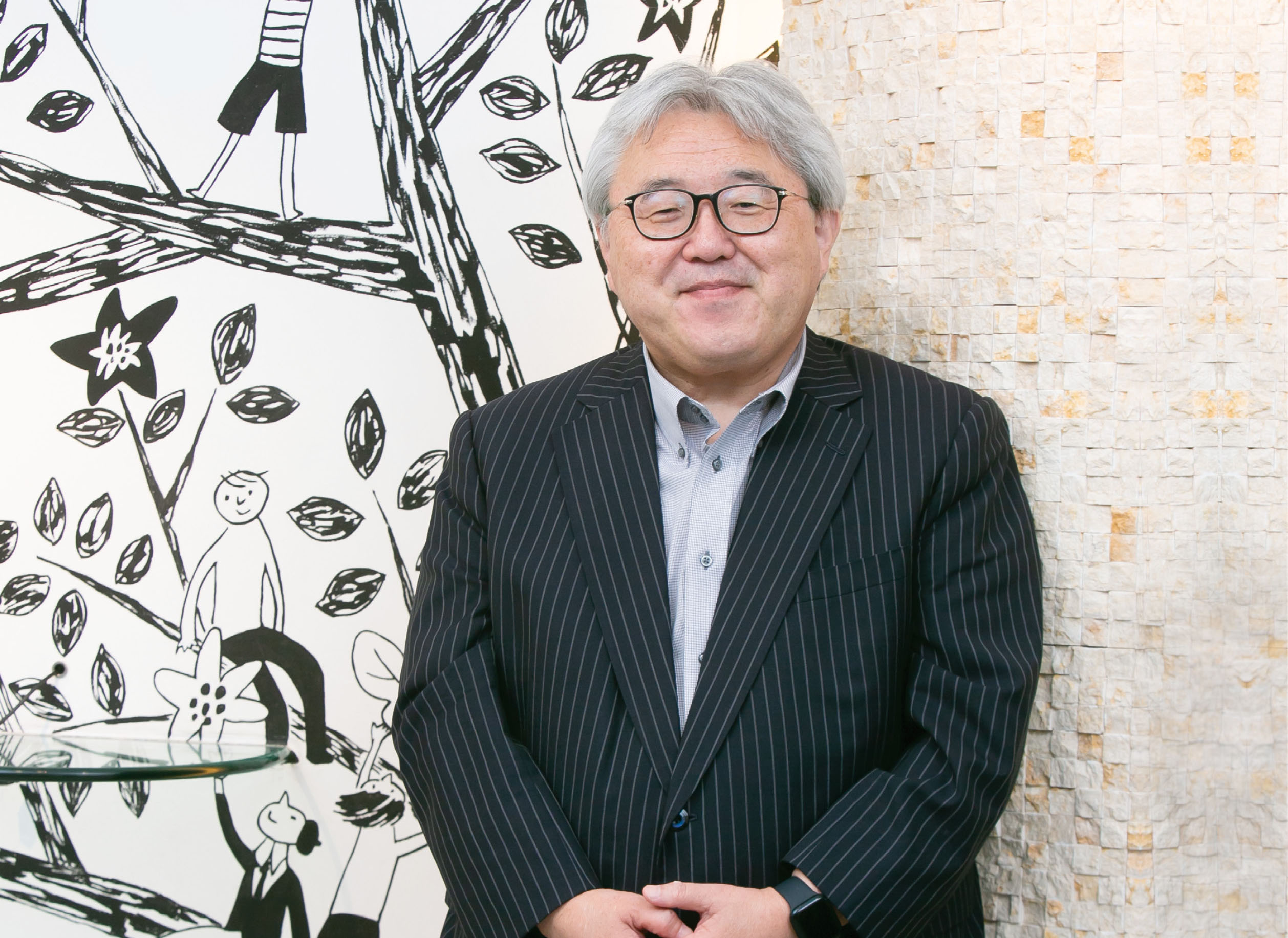

東京学芸大学大学院

教育学研究科

登本 洋子 准教授

高等学校の「総合的な探究の時間」は、単なる課題解決学習ではない。「自分はどう生きたいのか」と自分自身を見つめながら、未来を切り拓いていく営みでもある。本稿では、元高等学校教員であり、文部科学省の「総合的な探究(学習)の時間」教科調査官も務める、東京学芸大学の登本洋子准教授に、高等学校における探究の本質と課題についてうかがった。

「探究」とは、自分の生き方とも向き合いながら、課題を解決していく中で得られる学び

自己を見つめ、進むべき道を示す羅針盤を得る

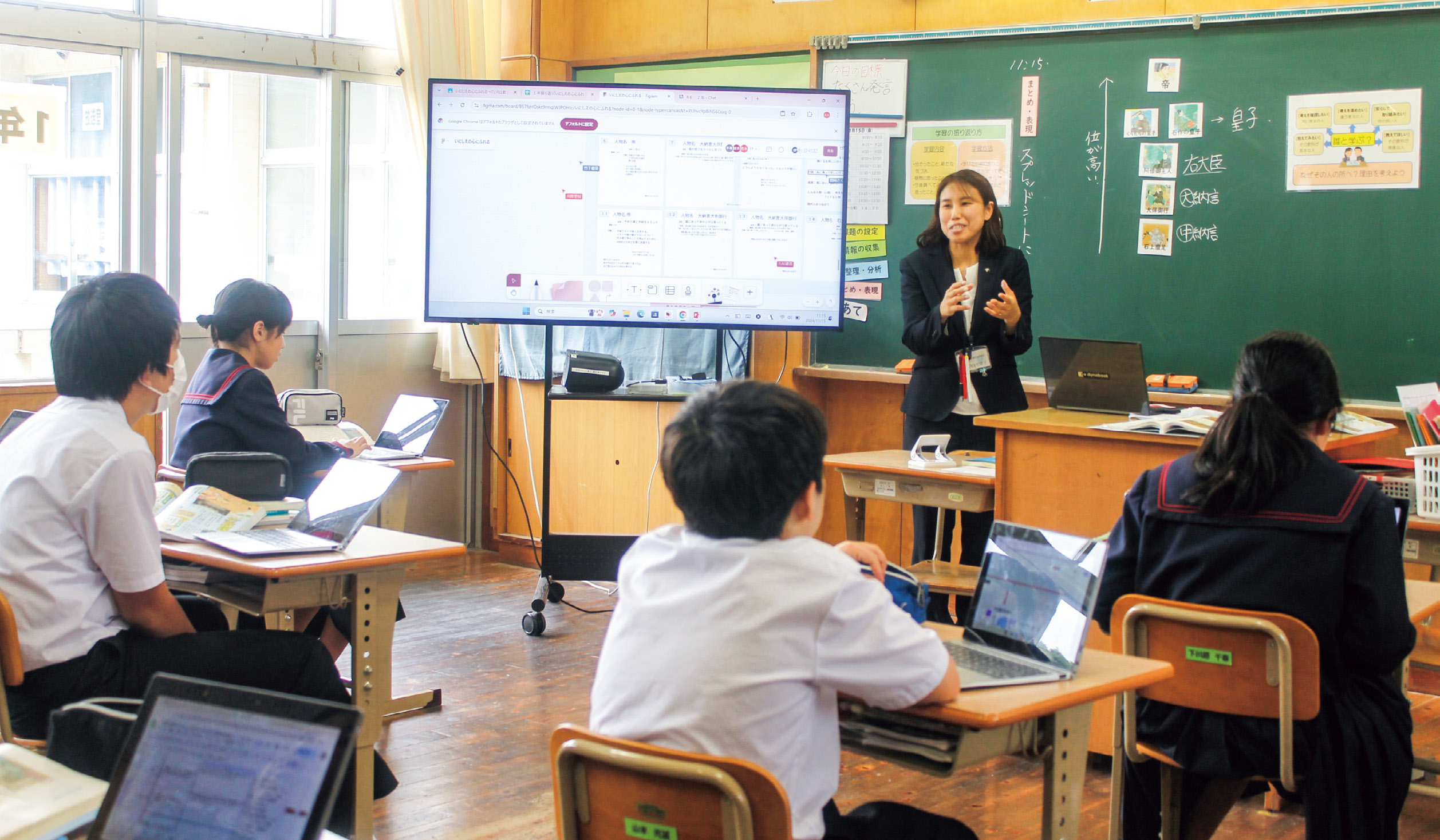

高等学校では、2022年から「総合的な探究の時間」がスタートしました。これに加えて、「古典探究」や「日本史探究」など、探究と名のつく科目も誕生しています。

「総合的な探究の時間」は、単なる問題解決の学びではありません。「自分はどう生きたいか」「何が好きか」といった視点で自分を見つめ、その生き方と不可分な課題を発見し、課題解決に取り組んでいく。ここに、高等学校の探究の面白さと本質があります。

探究的な学びを通して、生徒は自己理解を深めていきます。そうした気付きは、やがて進路選択にもつながります。例えば、大学進学を考える際に、「偏差値や有名な大学」ではなく、自己実現につながる大学を基準に選ぶなど、その後の人生につながっていくことも少なくありません。

こうした総合的な探究の時間での学びが、大学入試で評価対象となる場面も増えてきています。調査書や面接、プレゼンテーションなどで探究の成果を重視する大学もあり、高校での主体的な学びが、進学の可能性を広げるケースも出てきています。

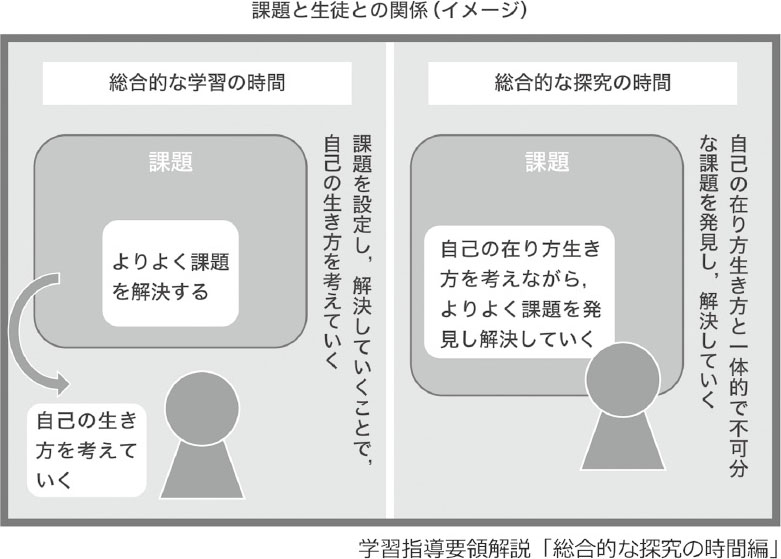

ちなみに、「探究」は小中学校ともつながっています。では、小中学校の「総合的な学習の時間」と、高等学校の「総合的な探究の時間」は、何が違うのでしょうか。その違いは、課題と自己との関わり方にあります。小中学校では、課題を解決する過程を通して「自己の生き方」を考えていくと、学習指導要領には書かれています。一方、高等学校では、自分自身の内面にある問いから課題を見つけ出し、その解決に取り組むというイメージです(図1)。

次期学習指導要領の改訂に向けた議論でも、「自らの人生を舵取りすることができる持続可能な社会の創り手をみんなで育むこと」が今後の検討の基盤となる考え方として示されています。そうした目標を実現するためにも、高等学校の「総合的な探究の時間」は重要な役割を果たすと考えています。

学校文化として根付かせ教科との連携を図る

今後は探究の“質”をどう高めていくかが問われています。

しかしながら、実際には、探究が単発で終わってしまったり、継続的な取り組みになっていないといった課題もみられます。探究に熱心な先生が異動でいなくなった途端、探究が下火になってしまうこともあります。

こうした状況を改善し、持続可能な探究を実現するためには、探究を「その学校の文化」として根付かせられたらと思います。例えば、探究を学校目標として掲げたり、学校の特色を出す柱の一つとして位置づけ、学校を挙げて取り組む。探究に励む先輩方の姿を後輩たちが見て、次の世代が育っていく。こうした土壌が生まれれば、探究が文化祭や体育祭のような「その学校の文化」として定着し、後輩に受け継がれていくようになるでしょう。

教科と探究の「連携」も欠かせません。教科は知識を習得し、探究ではその知識を活用するというだけでなく、車の両輪となって回るような設計が理想です。

統計を扱う探究をするなら、数学の授業で統計を学ぶ。探究のレポートを書く前に、国語と連携して文章力を磨く。また、各教科には「探究のタネ」がたくさん埋まっていますので、カリキュラム・デザインを工夫することによって、探究の質を高めることもできます。 教科で学んだことを活かしつつ、教科を超えて探究を深めていけるのが、「総合的な探究の時間」の醍醐味でもあります。

こうした学びを支えるには、情報活用能力も不可欠です。タイピングはもちろんのこと、収集したデータを整理・分析できなければ、情報を活用できず、学びが停滞してしまいます。だからこそ、情報活用能力はできるだけ早い段階で身に付けておきたいものです。

9月の企画特別部会では、小学校の「総合的な学習の時間」内に「情報の領域(仮称)」を設け、中学校では「情報・技術科(仮称)」、高等学校では「情報科」を中心とした情報活用能力の抜本的向上について議論が進められることが示されています。これらは、質の高い探究を実現するための大きな一歩になると期待しています。

自分の学びを俯瞰してメタ認知することで、探究の質は一段と高まる

探究の火をどう灯すか

個々の生徒への支援の在り方

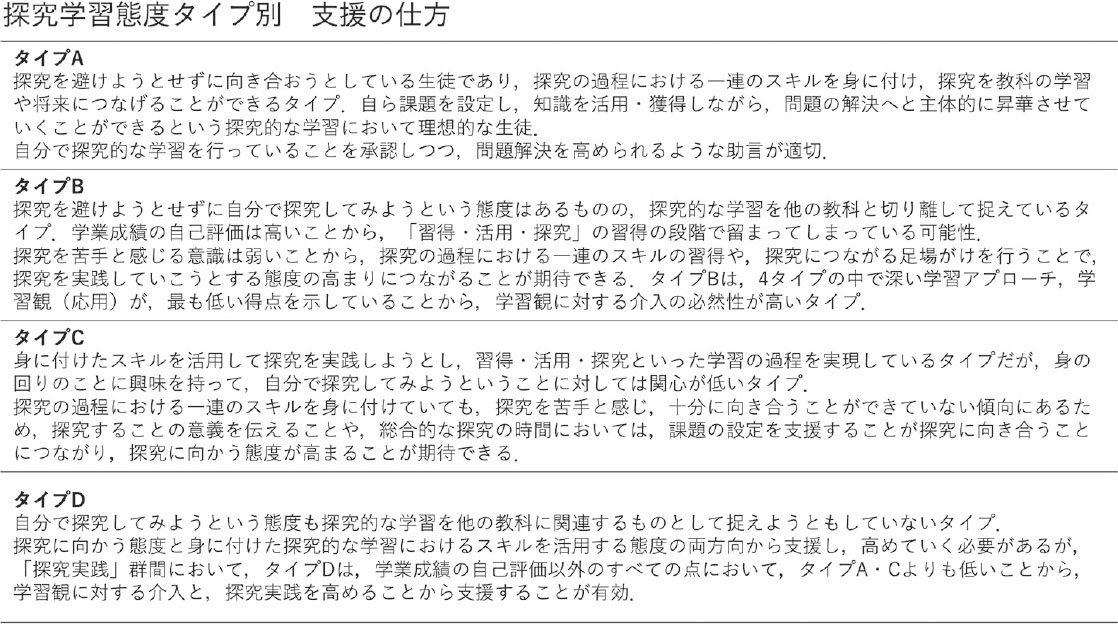

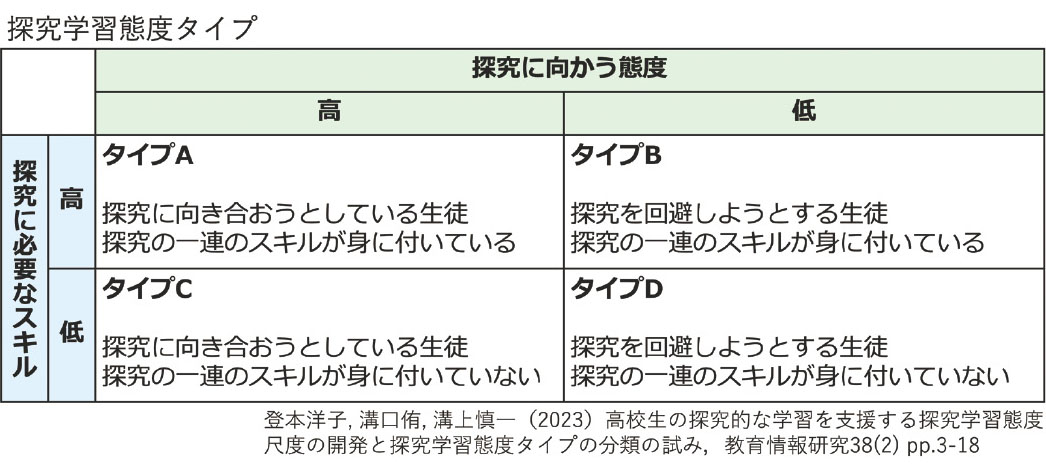

探究的な学習をより充実したものにするために、生徒一人一人の状況に応じて適切に支援したり、フィードバックを行うことも大切になってきます。そのための手立ての一つとして、探究学習態度タイプ別に、特徴に応じた支援の在り方を検討した研究をご紹介いたします(図2)。生徒はまず、探究に必要なスキルの高低によって2つのタイプに分けられます。さらに、探究に熱心に取り組む生徒もいれば、探究に取り組むことを面倒に思う生徒もいます。このように探究に向かう態度の高低によって、生徒はさらに2つのタイプに分けられます。こうして、探究に必要なスキルが高くて向かう態度も高い生徒をタイプA、スキルが高くて向かう態度が低い生徒をタイプBという具合に、生徒をタイプAからタイプDまでの4つに分類しました。その上で、各タイプの生徒にはどのような支援が必要なのかを検討しました(図3)。

2014年に出版された「学びの技」は、2023年にデジタル学習基盤に対応した改訂版が出され、累計で10万冊も発行されている。探究を進める上には目を見張るテキストとして、子供一人一人に持たせている学校も多い。

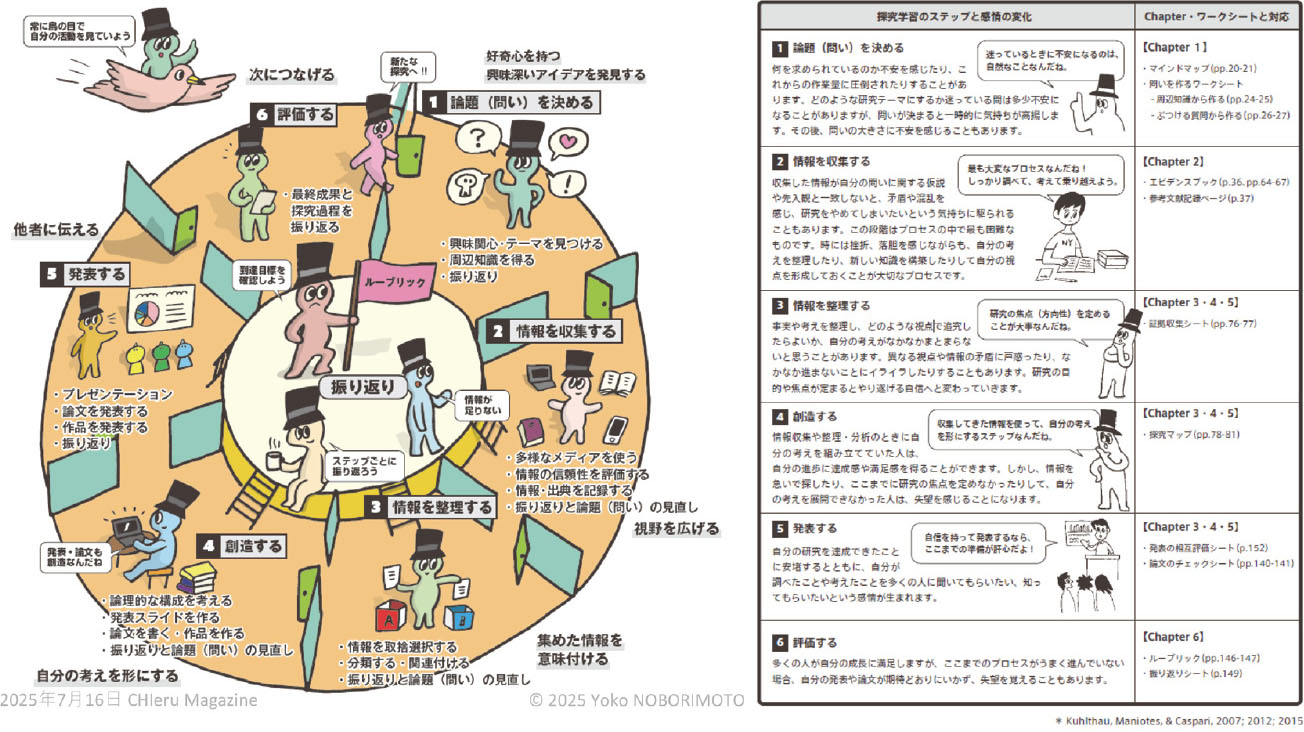

また、「論題を決める」「情報収集」「整理」「創造」「発表」「評価」「振り返り」といった探究的な学習のプロセスや、各プロセスで役立つスキルを紹介した『学びの技』という書籍の改訂版を出版しました(図4)。このプロセスは順番に回していくのではなく、必要に応じて行き来しながら進めるイメージで、自分の学びを俯瞰してメタ認知することで、探究の質は一段と高まります。

調べただけで終わらず

アクションを起こせたか

生徒の探究を評価する際には、成果だけでなく、問題解決のプロセスでどのように取り組んだかを重視してほしいと思います。

今はたくさんの情報をインターネットで簡単に入手できます。数時間で調べたことをつなぎ合わせ、見映え良くまとめ、上手に発表しても、何かすごいことを探究したかのように見えることもあるかもしれません。しかし、これでは探究とは言えません。自ら問いを立て、情報を集めて整理し、試行錯誤しながら課題を解決していくというプロセスを、しっかり見てあげてほしいと思います。

探究した結果、何らかの「アクション」を起こせたかどうかも、重要です。ネットで調べた情報をまとめ、「こうすればいいと思う」と、批評家のような提言だけで終わっているケースもあります。そうではなく、高校生としてできる範囲でいいので、行動につなげられると良いですね。

例えば、ある高校生は、毎朝の通学に使うバス停の混雑をなんとかしたいと考え、鉄道ホームの整列方法を参考に、行き先別の待機列ラインを地面にペイントするアイデアを考案しました。さらにそのアイデアを提言するだけで終わらず、市役所などと交渉し、実際に地面にラインを引いてもらうところまで実現させました。素晴らしい「アクション」だと思います。この探究を通して、彼らは「将来は街作りに携わりたい」との思いを強めるようになったそうです。探究を通して自己理解が深まり、未来を切り拓いた好例と言えます。

高校生の「やりたい!」という思いが行動に移ったときの爆発力には、いつも圧倒されます。「大学でも、引き続きこのことについて探究したい!」と火がついて、教科の勉強も一段と頑張るようになったという話も、よく聞きます。

「でもそれって、偏差値の高い学校の話でしょう?」と聞かれることもありますが、そうではありません。勉強が得意ではなかった生徒が、探究に取り組む中で目を輝かせ、主体的に学び出したという姿も、たくさん報告されています。探究には、それだけの力があるのです。

高校時代こそが「自分がやりたいことを自由に探究できる最大のチャンス」

探究が生徒たちの未来を変える

総合的な探究の時間に協力する大学も増えてきました。探究の発表や議論の場の設定、探究の伴走など、大学や企業、地域の方々による支援の輪が広がっています。生徒たちは協力を得られることにより、自分の探究をより広げ、深めることができるでしょう。コンテストなどを通じて他校の生徒と交流する機会が生まれ、互いに刺激し合う状況も増えています。支援に関わった大学の先生との出会いがきっかけで、その大学を志望するようになった生徒もいます。

一方で心配なのは、大学に進学した後の環境です。小中高で探究的な学びを経験してきたのに、大学の講義では教員の話を聞くだけになってしまうようでは、学生たちは落胆するでしょう。ゼミに入れば探究を行えるでしょうが、自分が本当に追究したいテーマを探究できるとは限りません。

そう考えると、高校時代こそが「自分がやりたいことを自由に探究できる最大のチャンス」なのかもしれません。高等学校には、多様な価値観を持ったクラスメイトがいます。自分とはまったく異なる他の生徒の興味や視点に触れながら、対話し、刺激を受けることができる。この多様性の中で育まれる学びは、高校ならではのかけがえのない体験です。だからこそ、思い切り挑戦してほしいと思います。

私は「総合的な探究の時間」が、「高校ではこれを頑張った!」と胸を張れる時間になってほしいと願っています。部活動のように探究もかけがえのない取り組みになってほしいです。

「総合的な探究の時間」は、自分自身に向き合い、自分の人生を切り拓いていく営みです。先生方の支援によって、そうした探究の灯が一人でも多くの生徒に届いていくことを、強く期待しています。