公開日:2014/4/1

アクティブラーニングの変遷と今後の在り方

シリーズ「大学教育改革」

学校の内外、さらに国境という垣根も越え、教育を取り巻く環境が音を立てて変化している。高等教育の要である大学もまた、そうした進化の荒波にもまれながら、待ったなしの改革に取り組んでいる。そんな中、とりわけ注目されるキーワードが「アクティブラーニング」だ。言葉だけが先行し、解釈やそれに基づく取り組みも千差万別と言われるアクティブラーニングについて、京都大学の溝上 慎一先生にお話を伺った。

京都大学 高等教育研究開発推進センター

溝上 慎一 准教授

アクティブラーニング前史

「今日、アクティブラーニングという言葉に注目が集まっているのは、知識習得を第一目的とする伝統的な教授―学習観の転換が必要だという意識の高まりの中で、そのカギとなるのが能動的な学習であると考えられているためでしょう。とは言え、発想の視点はあくまで大学に置かれていますから、授業を離れた『自学自習』的なものとは違い、『アクティブラーニング型授業』と呼ぶべきものが志向されているというべきでしょうね」

溝上先生はそう話を切り出す。しかし、もともと外来の概念であるアクティブラーニングについて、その意味を考える前に、歴史的な背景について知っておくことが有益だと語る。

「アクティブラーニングについて考えるとき、歴史的に見ると『学校から仕事へのトランジション(移行)』に注目する必要があります。今日『先進国』と呼ばれる国々の多くで、19世紀末から20世紀にかけて、社会の工業化が急速に進みました。その生産力を背景に形成された国民国家の成員を育てるべく、学校教育も近代化されていったのです」

前近代の教育は、聖職者や市井の知識人によって担われ、日常生活と併存した「リベラルアーツ」と呼ばれるものがその中心であった。しかし、工業化した社会の要請から、より高度な知識の獲得や、研究の場としての高等教育が求められる一方、「フルタイムの学校教育を経て、フルタイムの職業に就く」という、今日まで続くキャリア形成の原型がスタートした。

溝上先生はこう続ける。

「私はこのような教育の近代化を背景として生まれた人々のライフコースを『学校から仕事へのトランジション』と呼んでいますが、それは社会全体で一斉に起こったわけではなく、時の支配階級や中産階級の子弟から始まりました。つまり、エリート教育としてスタートしたのです。それは次第に多くの階層へと広がっていき、高等教育への進学率(日本で言えば大学進学率)が30~50%に達するようになると、次なる質的な変化が生じます。それが『高等教育の大衆化』です」

エリート教育だった高等教育が、大衆教育に変化することで、教育の現場にはどのような変化が生じるのだろうか。

「教育の大衆化による変化とは、ひと口に言えば、それまでのような知識伝達型の授業が通用しなくなるということです。今までなら伝わっていた内容が、伝わらない、響かないという状況が生まれてくる。それは、従来なら高等教育の場には進まなかったような学生たちが、大挙してやってくるようになったことによる、ひとつの結果ですね」

そうした状況は、国力の低下という形で、国に危機感をもたらすようになった。米国でも、こうした教育現場の変化に加えて、ベトナム戦争での敗北や、さまざまな社会運動の高まりといった社会の動揺を受けて、1983年に『危機に立つ国家』というレポートが連邦政府に提出される。これを契機に、教育制度の改革が推進されていくことになった。

「そうした中で国立教育研究所から併せて出てきたのが『学習への関与論(Involvement in Learning)』というレポートです。このレポートで初めて『学生中心型』と言われるような教育への転換が宣言されました。それは、大きく対象の広がったこれからの高等教育が、従来の『レクチャー型授業』ではもう立ちゆかないという認識に立ったものです。一般的には、これを端緒に新しい高等教育観が広まっていったとされていますね」

この時点ではアクティブラーニングという言葉は使われていなかったものの、その後、米国では90年代に高まっていくアクティブラーニングの機運は、ここに端を発していると言えるだろう。

成り立ちから見る日本のアクティブラーニング

一方、日本は、米国のようなリベラルアーツの伝統を持たず、明治期の学制において、近代化された研究大学のあり方をそのまま輸入するところから高等教育をスタートさせた。以来、基本的には一貫して同じ枠組みをとり続けながら、戦前には富国強兵、戦後には経済成長という単一の目標を追求してきたのだ。

しかし米国がそうだったように、日本でもまた社会の変化が高等教育の大衆化をもたらすようになった。高度経済成長ただ中の60年代には10〜15%ほどだった大学進学率も、70年代半ばには30%を超え、以後、大学数の増大とも相まって上昇を続ける。そんな日本での転機は91年、いわゆる『大学設置基準の大綱化』によってもたらされた。

従来、主に設置科目のみが定められてきた基準が改められ、学士(学部)教育の体系化が求められたことから、これまで個々の教員に委ねられてきた授業の内容が、いかに相互に連携し、高等教育としての実を挙げるか、具体的な取り組みを迫られることになったのだ。

「大綱化は、直接アクティブラーニングの実践を求めたものではありませんでした。しかし、教員にとっては、すでに現場で認識され始めていた大衆化への対応をスタートする契機になったことは事実です。当初、その取り組みは、いわゆる『授業改善』から始まりました。具体的には、授業へのコメントや質問を書かせるなどの形で、学生からのフィードバックを受けるなどの手法です。これを組織的に行うことで、教員や大学の在り方を改善しようとしたのが初期のFD(Faculty Development)でした」

こうしてスタートした参加型授業の取り組みは、試行錯誤を重ねつつも、次第に学生同士の協働学習や、課題探求・課題解決学習といった、よりアクティブラーニング的な授業の実践へと進んでいくことになる。

「日本では、授業改善からスタートした大衆化への対応ですが、社会のグローバル化の中、先行する米国での知見が受容されていく中で『学生中心主義』という、学生目線の教育観、学習観が唱えられるようになったのが2000年代の終わり頃です。米国では比較的はやくからセットになっていた両者が、日本でもここでようやくひとつになったわけです」

注目すべき3つのポイント

米国よりおよそ20年遅れで『学生中心主義』が叫ばれるようになった日本。そこには、大学の増加や大衆化の過程で職を得た多くの教員が、いわば旧帝大型の、研究偏重の大学で学んだ人材だったことが大きく影響してきた。知識伝達型の授業イメージを強く抱く教員たちにとって、学生が自ら学ぶ態度を引き出すアクティブラーニングを構想し、具現化していくことは今なお容易ではないと溝上先生。

「そこで注目すべきポイントがいくつかあります。そのひとつが『授業外学習』です。本当の意味でアクティブ、つまり能動的な学びを実現するには、限られた授業時間のさらにごく一部でワークやディスカッションを取り入れるだけでは到底足りません。そこで重要になるのが、授業外の学習時間です」

教員から学生に課される宿題・課題としてイメージされる授業外学習には、それが能動的と呼べるのかという疑問や、学習時間の増加がそのまま学力向上につながるのかという反論もある。しかし、溝上先生は「そもそも日本の現状は、そんな議論をしているレベルではない」と話す。

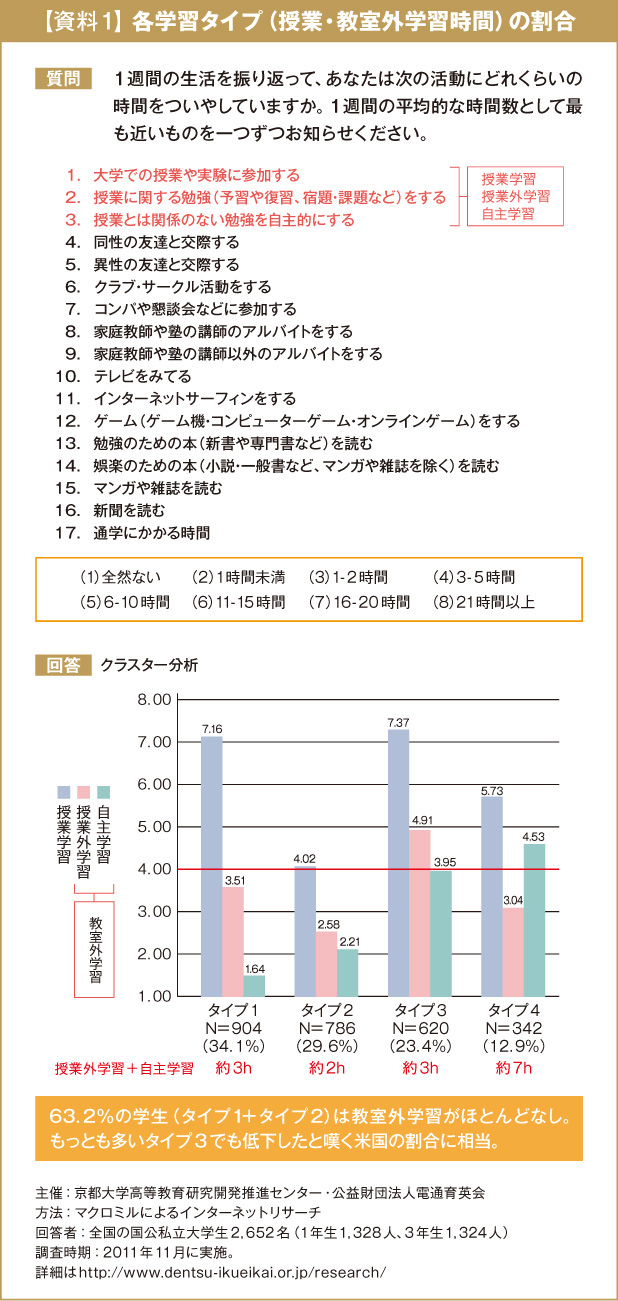

「私が電通育英会と共同で行った調査【資料1】では、大学生のおよそ7割が、週に5時間以下しか授業外学習をしていませんでした。さらに、授業での学習や、授業外学習(課題)以外の自主学習などとあわせてクラスター分析を行ってみたところ、それらの学生は、授業だけ、あるいは授業や自主学習を含めたトータルな学習の時間が極端に少ないことが分かったのです。一方、米国を見ると、上位の大学では週に平均25時間、学力の低いコミュニティカレッジを含めても、週平均11時間の授業外学習を見てとることができます。その上で、初めてアクティブラーニング型の授業が実を挙げ、また自主学習が高いレベルで行われるようになっているのです」

文部科学省や中央教育審議会(中教審)で授業外学習の充実が言われるのは、必ずしもアクティブラーニングとの関連からではなく、単位制の実質化という観点からなのは事実だが、そうしたスタンスの違いを別としても、日本の現状は、大学での学びが成立するかどうか、という危機的なレベルにあると言えるだろう。

続いて二つ目に溝上先生が指摘するのは「学生は勉強をしないもの」という教員側の思い込みについてだ。

「しっかりとした課題設定を行い、方法論を授ければ、今の学生たちも実によく勉強をします。特に自分たちで取り組むワークなど、彼らは非常に好きですね。ところが、従来型のレクチャーの中では伝達する知識の内容にこだわっていた教員の側が、アクティブラーニング型の授業になった途端、いきなり崩れていくのです。学生たちが興味を抱けるようなテーマ設定や、それに適したワークの形などへのこだわりの不足が、授業をコピー&ペーストだけの単なる調べ学習に終わらせているような例は少なくありません。学生にとって学びは楽しいことなんだという認識に立って、意欲を引き出し、その意欲を満たすために必要な知識や技能を与えることが必要です」

こうしたアクティブラーニング型授業の現状について、溝上先生は、日本の大学のカリキュラムとの関連を指摘する。

「日本の大学では、多くの科目が週に1コマの授業しかありません。一方米国のとくに1・2年生の科目では、週に3コマ行われます。これなら3コマ中の2コマは知識伝達を中心にしても、残る1コマで学生自身がたっぷりと学びを深める活動に勤しめます。教員の意識と同時に、カリキュラム面でも、本気でアクティブラーニングに取り組める体制作りが重要でしょうね」

そして、溝上先生が掲げる三つ目のポイントは、教科書の整備についてだ。

「授業外学習や、アクティブラーニングでの課題設定とも関係してくる問題ですが、日本の大学には、スタンダードと呼べるような優れた教科書が不足していると感じています。米国を見ると、分野ごとに『これぞスタンダード』と呼べる、充実した内容の教科書が作られ、広く使われているのです。これを見れば、どれほどの授業外学習が必要なのか、そしてどんな教科の中にも学生たちをひきつけるテーマがあふれていることが実感できるでしょう」

一見アクティブラーニングとは縁遠いかのように見える授業外学習、教員の意識と取り組み、そして教科書整備の重要性。これらは互いに深く関連し合いながら、アクティブラーニングを実践する上での視点につながっている。

「ディープ」なアクティブラーニングをめざして

ここまで、アクティブラーニングをその前史、米国と日本での成り立ちという角度からひも解き、さらに実践の前提となる三つのポイントについて見てきた。

ここまで、アクティブラーニングをその前史、米国と日本での成り立ちという角度からひも解き、さらに実践の前提となる三つのポイントについて見てきた。

その上で、溝上先生は、学習の形態と見られがちなアクティブラーニングを、形式的なものに終わらせないため、併せて「ディープラーニング」という視点を持つべきと語った。

「アクティブラーニングは、米国発祥の概念が、授業改善のための手法や形態として受け入れられてきた面があると言えるでしょう。しかしその結果、レクチャーの中にわずかな学生参加のシーンを設けたり、形ばかりの調べ学習に終わったりしている例が少なくないことも、お話したとおりです」

新たな実践にあたって、手法としての授業形態が重視されることは理解できるし、必要でもあるだろう。しかし、アクティブラーニングが、その本来のねらいである「学生中心の学び」を実現しようとするのなら、同時に学習の「質」にも目が向けられなくてはなるまい。

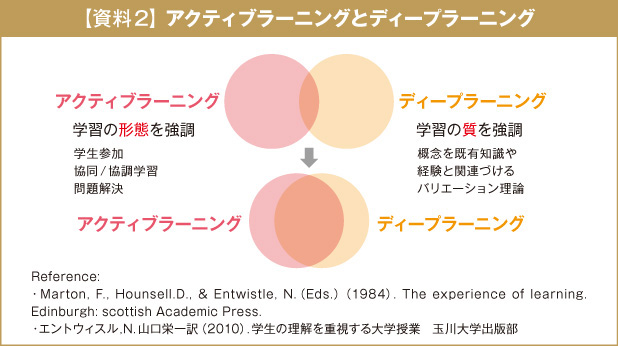

「外部から与えられる知識や課題を記憶・習得する『浅い学習(Surface Learning)』に対して、主体的に既習の知識や経験を相互に関連づけて理解する学習を『ディープラーニング』と呼んでいます。アクティブラーニングが学習の『形態』を強調して唱えられているのに対して、ディープラーニングは学習の『質』に注目した理論です【資料2】。しかし、これらは別のものというより、この両者が交わったところに、本当の意味でのアクティブラーニングがあると考えるべきでしょう」

こう語る溝上先生の授業では、その規模を問わず、アクティブラーニングへの挑戦が繰り返されているという。

「私が担当している『自己形成の心理学』という授業は、1~2年生を中心とした200名以上の学生が履修します。3人ほどの小グループによるピアディスカッションや、クリッカーによる意見表明、ミニレポートによるフィードバックと振り返りなどがポイントです。ディスカッション内容の全体共有など、人数的に難しい部分もありますが、それでも工夫次第で、ひとりひとりの学生の学びを深めることができるのです」

大学を変える『新しい教育観』

最後にもうひとつ、と溝上先生が述べてくれたのが「アクティブラーニングとキャリア形成をつなぐ」視点についてだ。

「日本でのアクティブラーニングは、もともと大学での知識伝達の実効性を上げるために、もっと学生寄りの手法を、ということで取り組まれてきました。しかしそれを突き詰めたときに見えてくるのは、学生たちの学びと成長という問題です。大衆化し、アクティブラーニングが求められるようになった時代の大学は、もはや単に知識を授ける場ではなく、その知識や学習を通じて、学生を成長させるための場にならねばならないのだという、大学観、大学教育観の転換です。私自身は、むしろそうした課題意識から出発し、その手法としてのアクティブラーニングについても研究するようになったのですが、大学の現場では、多くの場合こうした経緯で、今、教育のあり方が見直されているのではないかと思います」

大学や教員が自らを改革すべくアクティブラーニングに取り組んだとしても、実際にその授業を受けているのはごく一部の学生だという現実がある。なぜなら、そうした授業は学生にとっても負荷が高く、また「受けてみないと良さが分からない」ものでもあるからだ。

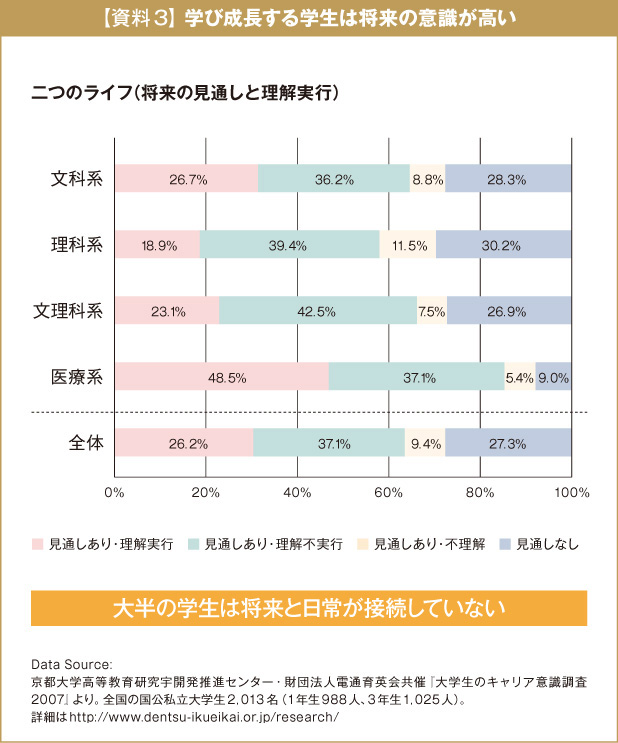

「そこで今注目しているのが『二つのライフ』という観点です。これは『将来こんな自分でありたい』という見通しと、その見通しを実現するために何をすべきか理解しているか、またそれを実行しているか、という問いから構成されています【資料3】。これについて調査を進めていくと、およそ7割の学生はひとつ目のライフ、つまり将来への見通しを持っていると答えます。しかし、ではそのためにすべきことをしているかという二つ目のライフになると、ガクンと下がって、4人にひとりの学生しかイエスと答えられなくなります。つまり、大半の学生は自分の将来と、今過ごしている日常が接続していないんです」

この実状が、アクティブラーニングとどう関係するのか。先生の答えは明快だ。

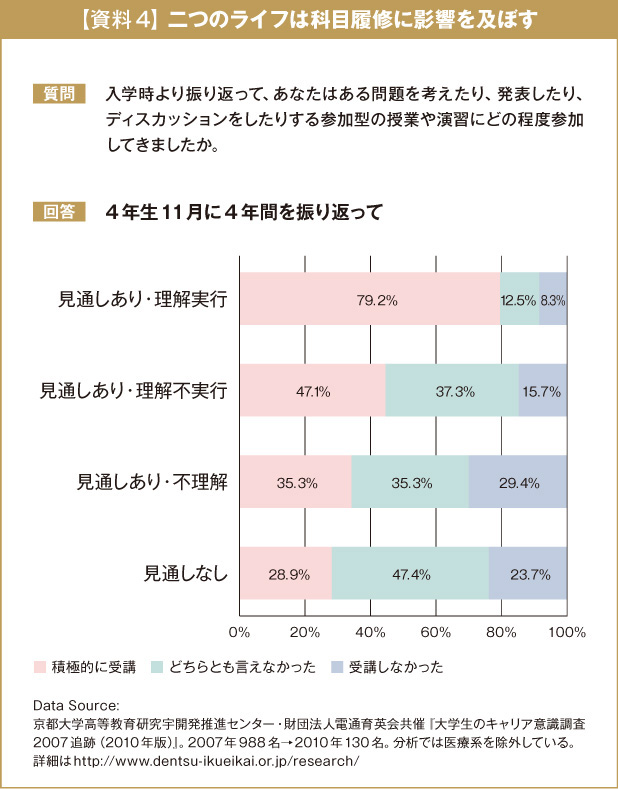

「1年生に対してこの調査を行った上で、同じ学生に4年生の11月時点で、アクティブラーニング型の授業をどの程度履修したかをたずねると、1年生段階で二つのライフが接続できている学生は、8割近くがそうした授業を積極的に履修していたことが分かりました。一方、将来の目標に近づくための行動が取れていなかったり、そもそも何をすればいいのか分かっていなかったりする学生群では、その割合が3~5割以下と大きく低下するのです【図4】。このことは、大学がアクティブラーニングの実効性を高めようとするなら、入学後の早い時期から、学生に将来についての意識を持たせ、それを継続的に考え続ける態度を養っていく必要性を示しています」

キャリア教育イコール就職指導という従来の意識から、それを入学当初から行うことにはなお抵抗もあるというが、先に述べたような大学の教育観の転換―知識伝達の場から、学生が育つ場へ―の延長線上に、「生涯にわたって学び続ける学生」を育てるというビジョンを描くことで、キャリアに対する考え方そのものが変わっていくはず、と溝上先生。そのためには、これまで単なる就職斡旋機関と捉えられがちだった大学のキャリアセンターにも、社会や企業のことだけでなく、授業についての見識が求められることになるだろう。

大学がその目的という根底部分から大きく転換しようとしている今、アクティブラーニングは、カリキュラムや教科書、授業スタイルや教員の意識、さらには学生のキャリア設計など、実にさまざまな要素と結びついた「ハブ」のような存在になりつつあるようだ。