公開日:2025/10/27

ICT教育の先駆者が教育長に就任した徳島県が目指す教育DXと働き方改革

教育委員会訪問

―徳島県―

徳島県教育委員会

公立学校の教諭や管理職として、GIGAスクール以前からICT教育を牽引してきた中川教育長。徳島県教育委員会が目指す教育と、今後の展望を伺った。

徳島県教育委員会

〒770-8570

徳島県徳島市万代町

1丁目1番地

子供が「問い」を立てる力を育みたい

「これからの時代に必要なのは、子供たちが自分で『問い』を立て、探究していく力です」と語るのは、徳島県教育委員会の中川斉史教育長だ。かつて総務省フューチャースクール推進事業に関わるなど、ICT教育の最前線を走ってきた中川教育長は、「今、授業観を転換する必要がある」と強調する。

「これまでの授業では、先生が用意した問いに子供が答えるという構造でした。でも、もともと子供は『問いの塊』なんです。先生の描いたレールに沿う(レールの上なら走る)のではなく、子供自身の問いが尊重される教育に変えていかねばなりません」

徳島県教育委員会ではプログラミング教育や生成AIの活用も積極的に導入しているが、それも子供に「問い」を立てる力を育むのがねらいの一つだという。

「プログラミングは、『なぜこう動くのだろう』と試行錯誤しながら問い続ける活動です。生成AIを上手に活用するには、『これは本当か?』と問い続ける力が必要です。子供の学びは、問いを起点に広がり、深まっていくのです」

教育DXの推進とアカウントの活用

こうした「問い」を育む授業を実現するために、徳島県は教育

DXを力強く進めている。その柱の一つが、県内の児童生徒すべてにGoogleアカウントを配布する取り組みだ。小学校1年生から高校3年生まで、12年間にわたって同一アカウントを使い続けられる環境を整えた。

「自分の学びの履歴を、いつでも振り返れるようにするのがねらいの一つです。デジタルポートフォリオとして活用することで、子供たちは自分の学びをメタ認知し、自己調整していけるようになります。学びを振り返ることで新たな『問い』が生まれ、学びが広がり、深まっていくようになります」

アカウントの配布は、防災の観点からも有効だという。

「災害が発生しても、アカウントがあれば遠隔授業をスムーズに行えるので、例えば、家族と一緒に避難した先で授業が受けられます。子供だけ親元を離れて、遠くの学校に通わなくても済みます。また、子供のアカウントを通じて、保護者に防災情報を正確かつ迅速に届けることもできるでしょう」

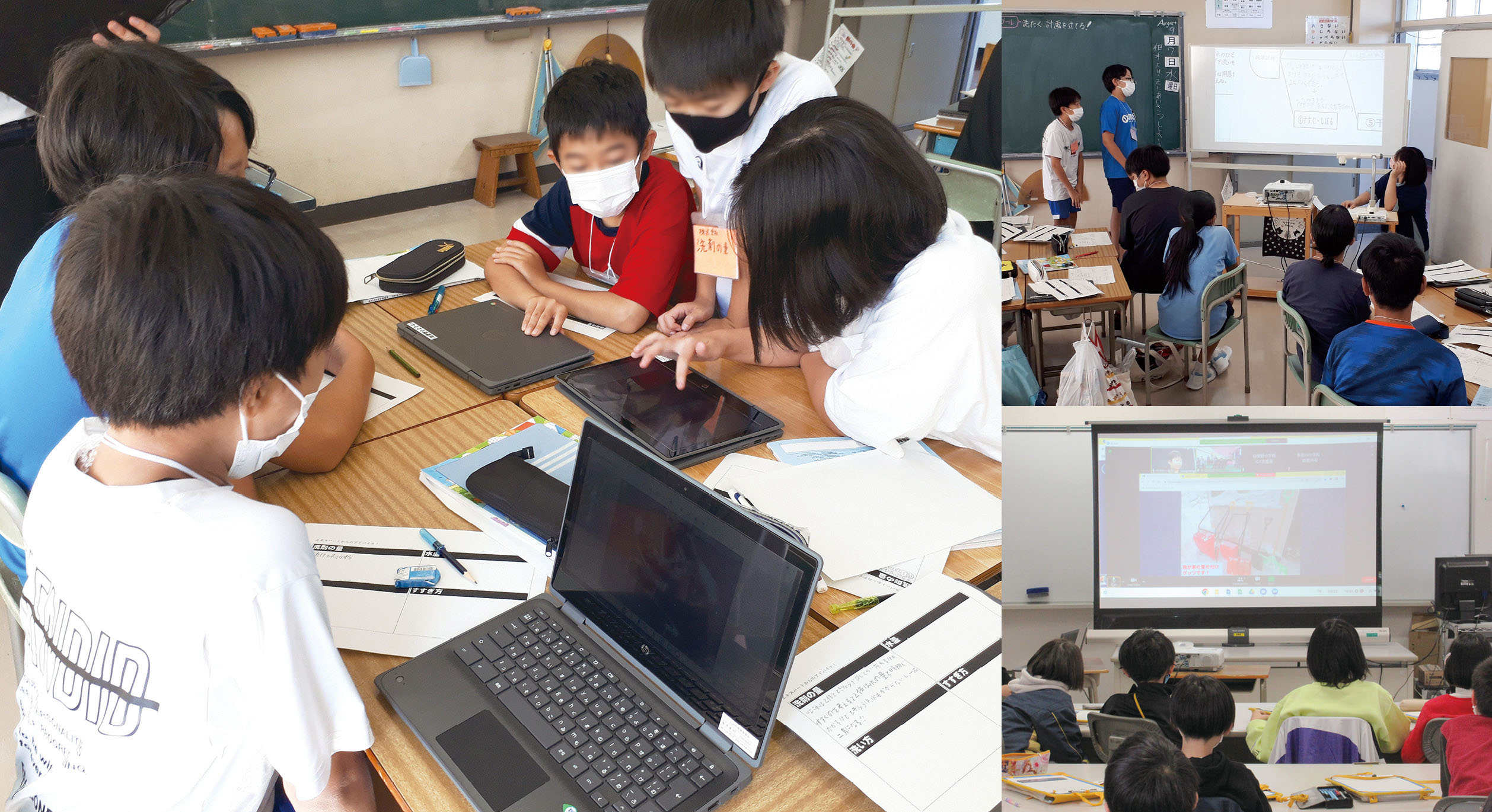

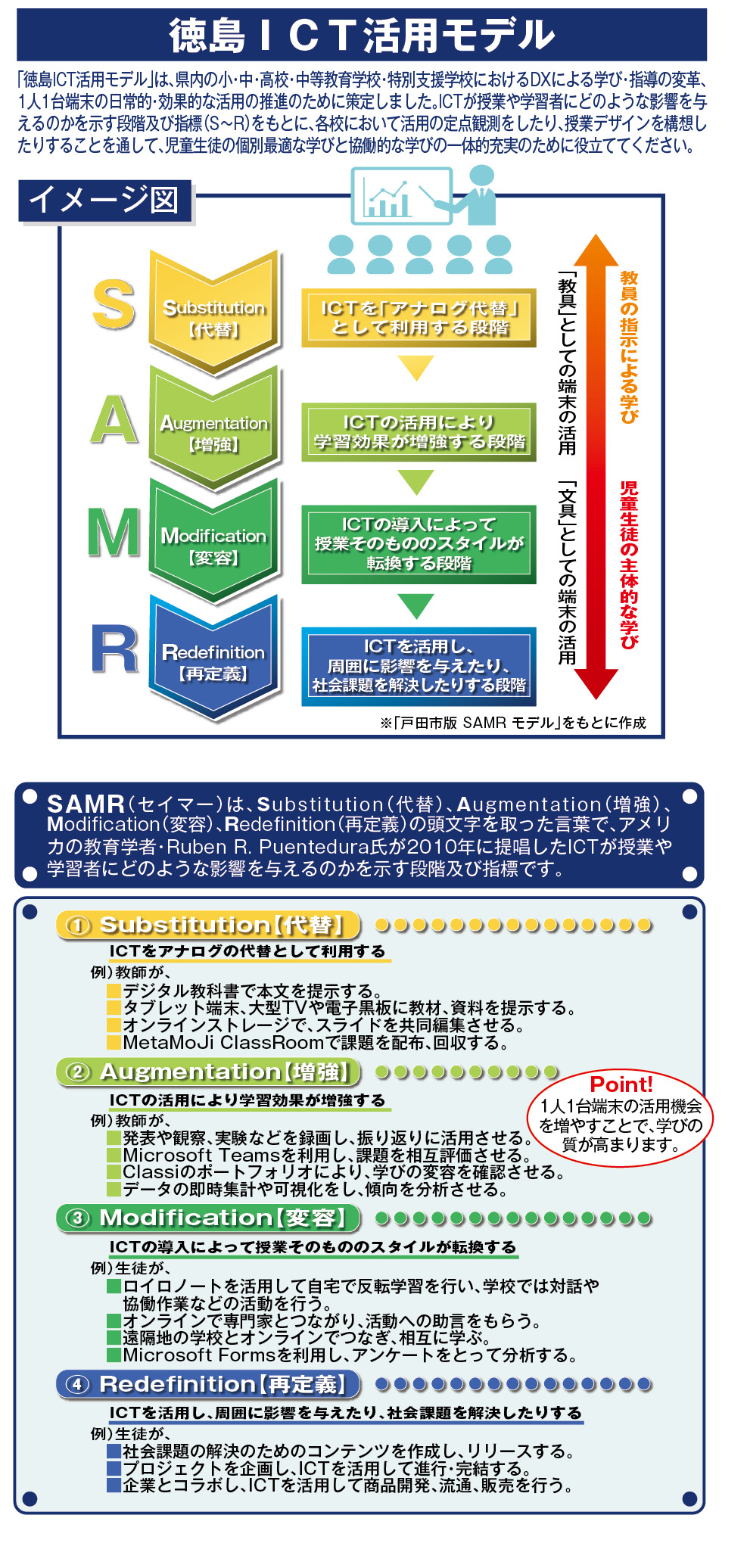

授業改善の面では、「徳島ICT活用モデル」を明示し、SAMRモデルに則った授業改善を推進している。これは段階的にICT活用を発展させ、授業改善していくモデルであり、今年度はMの段階(Modification 変容 ICTの導入によって授業そのもののスタイルが転換する段階)に進む学校を増やそうと、県が指定した研究校の実践事例をホームページなどで発信している。

「授業改善を進めていくには、先生方の授業観や教育観を変えねばなりませんが、簡単なことではありません。進んでいる学校の事例を共有して、目指すべき姿を知ってもらおうと働きかけています」

ICT活用に長年携わってきた中川教育長が県教育委員会のトップに就任したことも、学校現場に向けた強いメッセージになっているだろう。

働き方改革と授業改善をセットで進める

こうした授業改善を進めるには、働き方改革がセットでなければならないと、中川教育長は強調する。

「授業観を変えるには、先生方が『外の授業』を知ることがとても効果的ですが、先生が多忙なままでは、視察やセミナーに参加することもままなりません」

そこで徳島県教育委員会では、「とくしまの学校における働き方改革プラン(第3期)」を策定。「タイムマネジメントの徹底」「業務改善の推進」「外部人材の活用」「部活動の適正化」を柱に、令和8年度までに教員の月あたりの時間外在校等時間を25%以上削減する目標を掲げている。

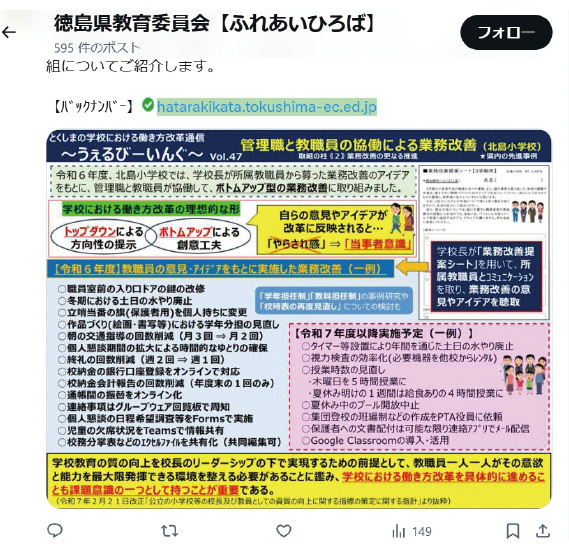

働き方改革を進めるために、事例の収集と共有にも力を入れている。XなどのSNSで徳島県教育委員会のアカウントを開設し、学期末の時間短縮や夜間の電話対応のカット、部活動の時間制限など、実際に成果を上げている学校の取り組みを発信しているのもその一例だ。

「現場の先生方が、他校の事例を見て『ここまで省力化していいんだ』と安心して取り組んでもらえるようにするのがねらいです」

また、県内すべての教職員にもGoogleアカウントを配布。異動しても同じICT環境を使い続けられるようにすることで、先生方の負担を減らしている。アカウントの活用を促すために、県主催の研修ではGoogle Classroom で資料を配付するなど、デジタル化を進めている。

「研修でICTを使えば、自分の授業にも取り入れたくなります。これは一石二鳥です」

先生方の負担を減らすために、調査書類や報告書などの書類の簡素化と、クラウド利用による省力化も推進。次世代の校務支援システムについても、クラウドベースでの検討を進めている。

「現実社会」とつながる「学び」を提供したい

「1人1台端末」は教育の大きな転機となったが、これからは「社会との接続」が問われると中川教育長は語る。

「端末の中だけ、教室の中だけで完結する学びでは、『活きた学び』とは言えません。現実社会との接点があってこそ、学びは広がり、深まります」

例えば3Dプリンタでの立体出力や、ドローンやLEDライトをプログラムで制御する学習活動を行えば、子供たちは自分の考えが社会とつながる実感を得られると、中川教育長は言う。

「現実社会と教室とを往還する学びを実現することで、子供たちは社会を変えたり創ったりする面白さを知り、生涯にわたって学び続けるようになっていくでしょう。こうしたSTEAM教育を実現する環境整備も、今後急務だと考えています」

GIGA端末の利活用や授業改善を着実に進めるには、教育委員会が明確な方向を示し、学校現場を支援する体制が不可欠である。中川教育長が率いる徳島県の取り組みは、今後も大きな注目を集めていくだろう。

X(旧Twitter)の徳島県教育委員会アカウント「ふれあいひろば」(https://x.com/kyouiku_toku)。働き方改革の事例や県内各学校の取り組み事例などを発信している。

徳島県教育委員会

教育長

中川 斉史 氏