公開日:2025/4/8

全校生徒34人の挑戦。地域そして子供の未来のために

学校訪問「教育にへき地はあってはならない」

―熊本県―

天草市立御所浦中学校

全校生徒34人の御所浦中学校は、2024年度から大きな教育改革に着手した。

教科授業では「複線型」への授業改善を行い、総合的な学習の時間では、1年かけて自分のテーマを探究していく活動へと舵を切った。その背景には、過疎の島で育った子供たちの未来を思う愛情が満ちていた。

天草市立御所浦中学校

〒866-0313

熊本県天草市御所浦町御所浦3215-2

天草上島の南に浮かぶ御所浦島はじめ、3つの有人島からなる天草市御所浦町にある唯一の中学校。古くから漁業、農業が盛んで、近年は様々な化石が発掘されたことから「恐竜の島」として多くの観光客も訪れる。

へき地小規模校の課題

未来につながる力を育みたい

四方を美しく豊かな海に囲まれた、熊本県天草諸島。天草市中心部から30分ほど車を走らせた棚底港から、さらにフェリーに約30分揺られると、御所浦島に着く。小学校1校、中学校1校。周りの島を含めて人口は2000人程度の天草市御所浦町は、古くから漁業が盛んで、島の周りには色鮮やかな養殖筏が多数浮かぶ。

「近年急速に高齢化、過疎化が進み、人口は毎年およそ200人ずつ減少しています」と、天草市立御所浦中学校の小森直哉校長先生は、窓のすぐ外に海が広がる校長室で話し始めてくれた。御所浦中学校の全校生徒は34人。うち7人は、スクールバスならぬ「スクールボート」で通学している。

「本校の生徒には、2つの大きな課題がありました。まず一つ目は、先生に教えてもらうことに慣れて、主体的になれないこと。そして、初対面の人と話したり、大勢の人の前で話すのが苦手で、人間関係を築く力が弱いことです」

御所浦町の子供たちは、就学前の幼少期から、ずっと同じ少人数集団で育つ。仲が深まる良さもあるが、人間関係が硬直化しやすい一面もあり、それが原因で学校が嫌いな子もいたという。

また御所浦町には高校がないため、中学を卒業するとほとんどが、島を離れる。独りで新たな世界に飛び込み、環境に適応し、学んでいかねばならない。

「子供たちの未来のためにも、社会や世界でたくましく生きる力を育ててあげたい。そこで、前任の校長先生のすばらしい学校経営を継承した上で、小中連携をより一層深め、御所浦小学校の先生方の授業に学びました。2024年度からは『探究』を重視した授業改善に取り組んだのです。」(小森校長先生)

この小森校長先生の熱い思いに、先生方は胸を打たれた。御所浦中学校の教職員は13名。「御所浦の子供たちの未来のために」を合い言葉に、すべての先生方が前を向いて走り始めた。

第一の挑戦

一斉授業を複線型へ

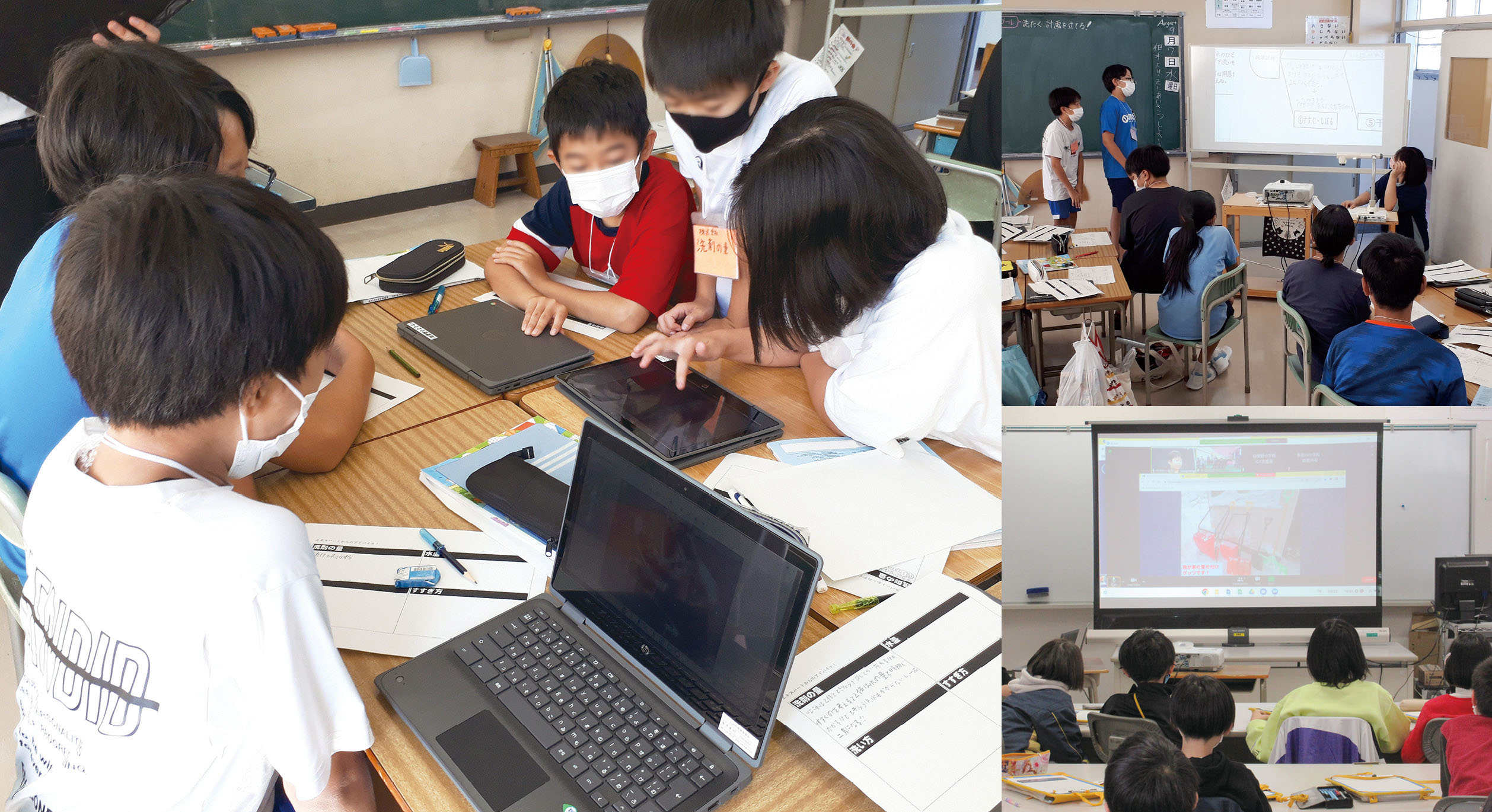

一つは教科授業の改善だ。今までは教師主導の一斉授業で、どんな学習活動を行うかも細かく先生が指示していた。この授業観を根底から見直し、生徒が学びの主体となる学習を目指すこととした。

しかし、具体的にどんな授業を目指せばいいのか。多くの先生が、雲をつかむような思いだったという。そこで小森校長先生は、GIGA先進地域として名高い愛知県春日井市の公開研究会に3名の教職員を派遣した。

「子供一人一人が課題を探究する複線型の授業。充実した個別最適な学びと協働的な学び。子供主導の学びを目の当たりにし、こんな授業を毎日やっているの?!と衝撃を受けました」と、研究主任の濵㟢志麻先生は振り返る。他にも東京学芸大附属小金井小学校や、天草市立小中学校の公開授業やICT活用研修など、先生方は学校外に飛び出して、懸命に学んだ。

御所浦中学校が目指したのは、春日井市のように生徒が学び方を選択し、自律的に学習を進めていく授業。そこでまず力を入れたのが、全教科の授業で探究的な学習過程を取り入れることだった。「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」の学習過程を、生徒自身が回しながら学べるようにするために、指導案も学習過程に沿って立案。板書や掲示物でも学習過程を強調し、生徒の意識に植え付けていった。

その他にも、子供が主体的に学べるようになるためのさまざまな工夫を凝らし、授業改善は着実に進んでいる(※コラム参照)。

第二の挑戦

総合で地域の未来を探究する

さらに、総合的な学習の時間の改善にも着手した。

「これまでは総合も教師主導で、みんなが同じことを行い、同じような内容を毎年繰り返していました。しかし今年度からは、一人一人が自分のテーマを、自分なりの方法で探究するように変えました」と語る福本優子先生は、養護教諭でありながら、探究的な学習の研究を中心となって進めている。

全学年共通の探究テーマは「今、そして未来のふるさと御所浦を考えよう」。御所浦町の「人・もの・こと」を題材に、個々の探究テーマに沿って、現地調査やインタビュー、アンケート、実体験などを通して、1年かけて自分のテーマを探究していく。個々の探究テーマは、御所浦の漁業、農業、観光産業、防災、高齢者支援、人口減少問題、移住、教育などさまざま。ここでも「学習過程」のサイクルで探究を進めていくが、特徴的なのが学校外のさまざまな方々と交流・連携しながら学ぶ点だ。

例えば一人一人が「課題を設定」する際には、天草市役所御所浦支所のまちづくり推進課の職員の方を講師に招き、地域の現状と課題について、少子高齢化問題や雇用機会の減少など、様々な観点からまちづくりを語ってもらった。御所浦町が消滅可能性自治体に挙げられていると聞いた子供たちは「まちづくりに貢献したい。もっと地域の役に立ちたい」と、真剣な面持ちで自分の課題を立てていったという。

また「情報の収集」でも、積極的に学校を飛び出す。町おこしとしてトライアスロン大会の開催を考えている生徒は、地元のマラソン大会に実行委員として参加。御所浦の新規就農者を増やしたいと考える生徒は、家庭菜園をしている人から畑を借り、助言を受けながら野菜を栽培している。

他にも、地元洋菓子店や物産館と協力してご当地スイーツを開発したり、東京の美大生を招いて美術を教わったり、学校外との交流・連携はとても盛んだ。社会とリアルに関わりながら学ぶことで、子供たちの真剣味は増し、異なる視点や新たな考えを発見。机上の空論や理想論に止まらず、現実的な解決策を考えるようになっていった。

「普段小集団で過ごしているからこそ、たくさんの方々と出会い、触れ合わせたい」と、小森校長先生は言う。学校外の方々の協力を得るために、様々な地域のイベントや市役所に校長や教職員が出向いて受け入れをお願いしているが、あくまで教職員は「地ならし役」に徹し、アポ取りなどはすべて生徒が行うようにしているという。

「中学校と地域、両者がWIN WINの関係を目指しています。中学校の教育に協力してもらうお返しに、生徒は地域のためにできることを実行し、貢献する。その姿を、地域の方々はとても喜んでくれています。地域から愛される学校は、とても経営がやりやすい。学校力は地域力だと、最近特に感じています」と、小森校長先生は笑顔で語ってくれた。

探究の「まとめ・表現」はこれからだが、「表現手法も、一人一人が自由に創意工夫させたいと、様々な方法を例示しています」と福本先生。これまでは総合のまとめといえばスライドや新聞づくりがほとんどだったが、市役所への提案書や観光案内板の作成、高齢者向けレクリエーショングッズの開発など、生徒たちは多様なまとめ・表現方法を考えているという。

天草市教育委員会のサポート

物心両面で支援

こうした学びを、天草市教育委員会は全面的に支援している。

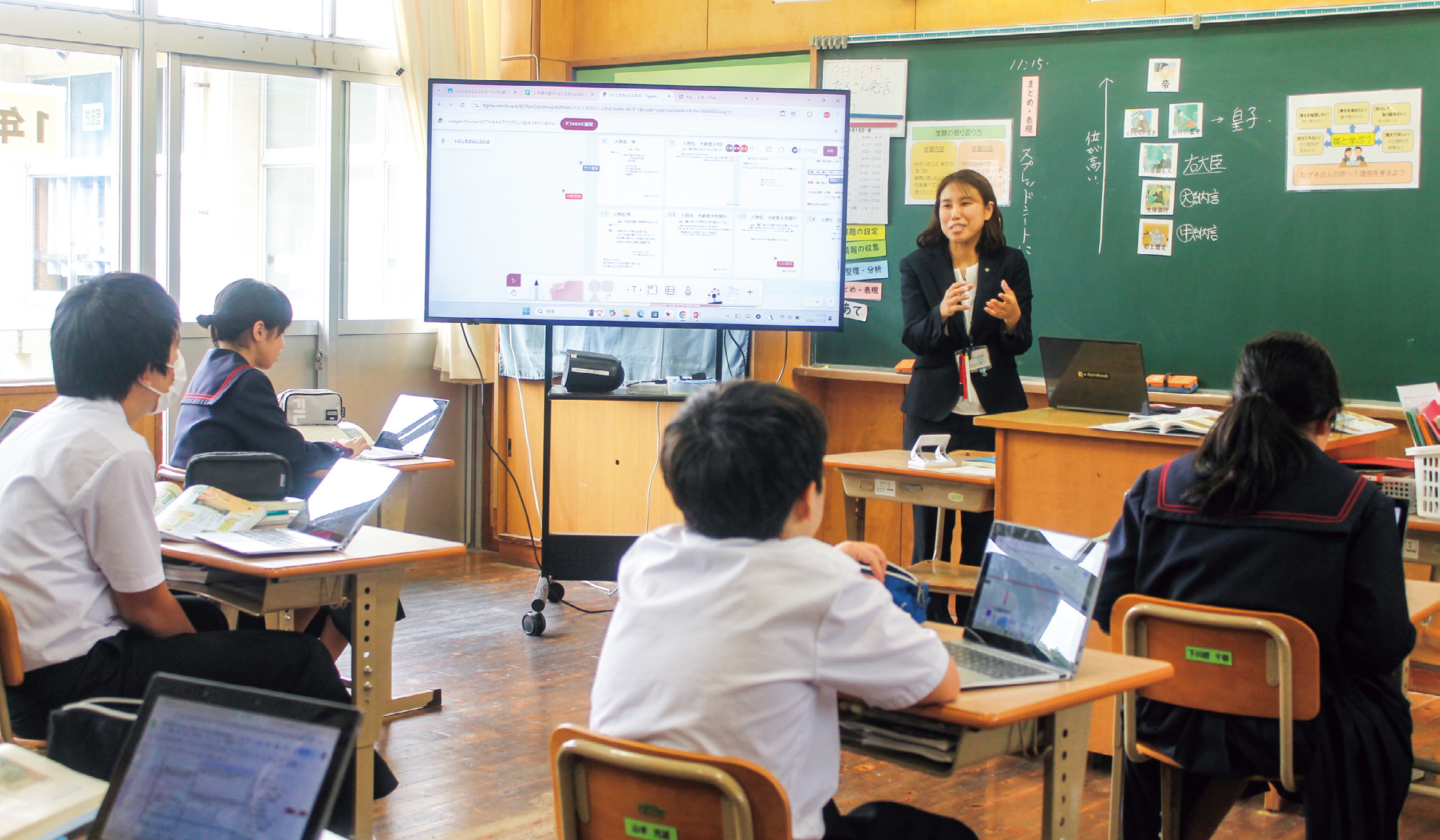

「現在天草市では、市を挙げてGIGA端末活用による授業改善を進めており、リーディングDXスクール事業の指定地域にもなって、市内各校で複線型授業などに取り組み始めています」と説明するのは、天草市教育委員会の松下智恵指導主事だ。御所浦中学校には、このリーディングDXスクール事業の協力校及び市独自の教科等教育研究推進校に指定し、委託費を支給。春日井の公開研究会への派遣も、この費用を使って実現した。

研修面では、市の全教職員を対象に「デジタル学習基盤を活かした資質・能力の育成」についての研修を開催。民間企業インストラクターを招いてのICT活用研修も行っており、この研修で学んだことを御所浦中学校に持ち帰り、校内に広めている。

また、東京学芸大学の堀田龍也教授や登本洋子准教授などの講師陣を招き、御所浦中学校の方向性に助言していただいてもいる。

天草市教育委員会の松本祥司審議員は、「これまで天草市は『地理的なへき地はあっても、教育にへき地はあってはならない。』という考えを大切にしてきました。御所浦小・中学校のようにたとえ離島の小規模校であっても、支援を惜しみません。」と語り、小森校長先生も「市教委には、たくさんの充実した研修や、日本の教育界をリードする豪華な講師の講演会等を設けていただき、大変ありがたく感じています。」と微笑んだ。

子供たちの心も学力も

健やかに成長

こうした取り組みの結果は、すでに表れ始めている。生徒へのアンケート調査の結果、「学校が楽しい」と答えた生徒は、実に100%!。いじめ相談、いじめ認知件数そして不登校も0件。そして生徒全員が、「先生はあなたの良いところを認めてくれると思う」と答えたのだ。また、最新の全国学力・学習状況調査では、国語と数学で全国平均を大きく上回った。学力面でも、好結果が出ている。

この日、視察に訪れていた東京学芸大学の登本洋子准教授は、「生徒たちが御所浦のことを、本気で真剣に、考えているのが伝わってきた」と、全教職員に賛辞を贈った。実は、登本先生も天草出身で、御所浦中学校と同じような小規模校で育ったという。

「御所浦中学校で育んだこの力があれば、島の外に出ても自信を持って生きていけるでしょう」と、登本先生は太鼓判を押した。

最後に、小森校長先生はこう語ってくれた。

「将来御所浦町に残る者、出る者、人それぞれですが、中学時代に探究的に学んだ郷土・御所浦を、いつまでも忘れることなく、日本や世界のどこにいても、御所浦を応援して盛り上げていってほしいと願っています」

※Google スライド、Google ClassroomはGoogle LLC の商標です。

天草市立御所浦中学校

校長

小森 直哉 先生

天草市立御所浦中学校

研究主任

濵㟢 志麻 先生

天草市立御所浦中学校

養護教諭

福本 優子 先生

天草市教育委員会 教育部

学校教育課 審議員

松本 祥司 氏

天草市教育委員会 教育部

学校教育課 指導主事

松下 智恵 氏

東京学芸大学

准教授

登本 洋子 先生